Krisensicher durch Regionalität

Zwischen Seuchen, Klima und Bürokratie

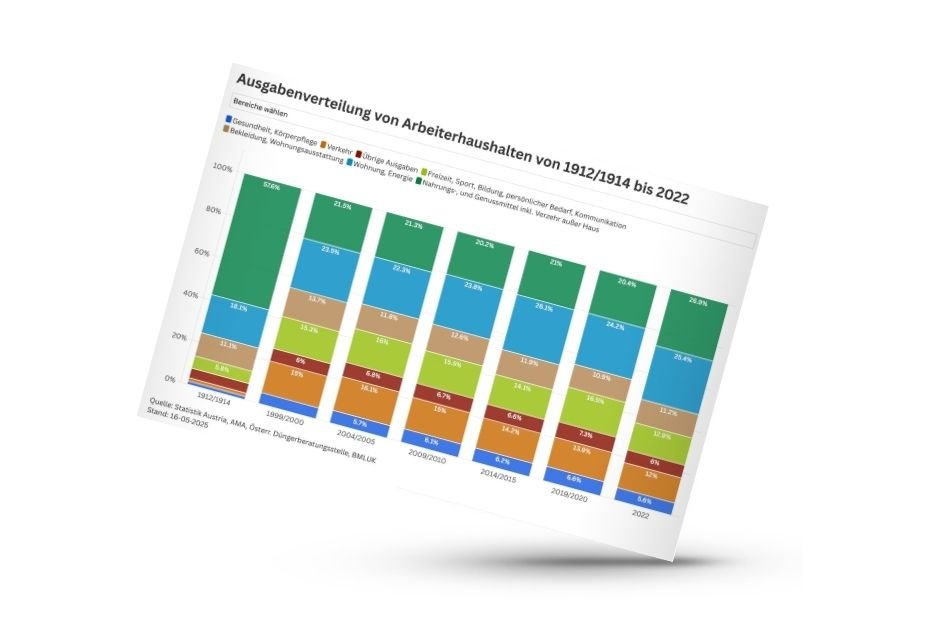

Pandemie, Krieg, Klimakrise – und dazwischen immer wieder Tierseuchen oder Pflanzenschutzverordnungen. Die Versorgung mit Lebensmitteln scheint stabil – aber wie sicher ist sie wirklich? Ein Blick auf die Landwirtschaft zeigt: Ohne regionale Strukturen und gesellschaftliches Umdenken könnte das System bald wackeln.

© alexpapis/LK NÖ

© alexpapis/LK NÖ Regionalität

Krisensicher – aber nicht unverwundbar

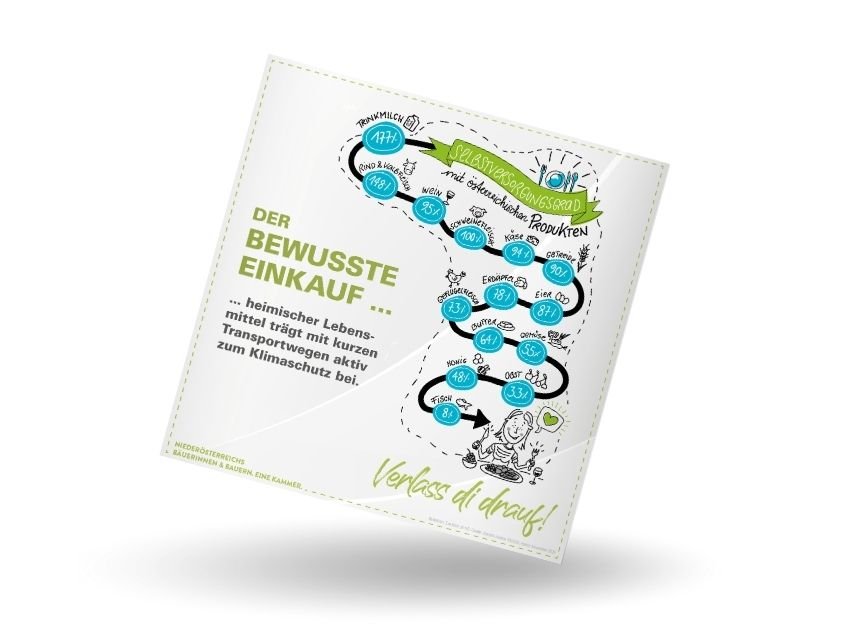

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die heimische Landwirtschaft auf viele Krisen erstaunlich robust reagiert hat. Ob Corona, der Ukrainekrieg oder Engpässe bei Rohstoffen – die kleinstrukturierte und regional organisierte Produktion funktioniert in solchen Situationen oft besser als großindustrielle Systeme. Die Produktion vor Ort, kurze Wege, die lokale Verarbeitung und überschaubare Betriebsgrößen machen unsere Landwirtschaft widerstandsfähiger. Trotzdem ist klar: Diese Stabilität ist kein Selbstläufer.

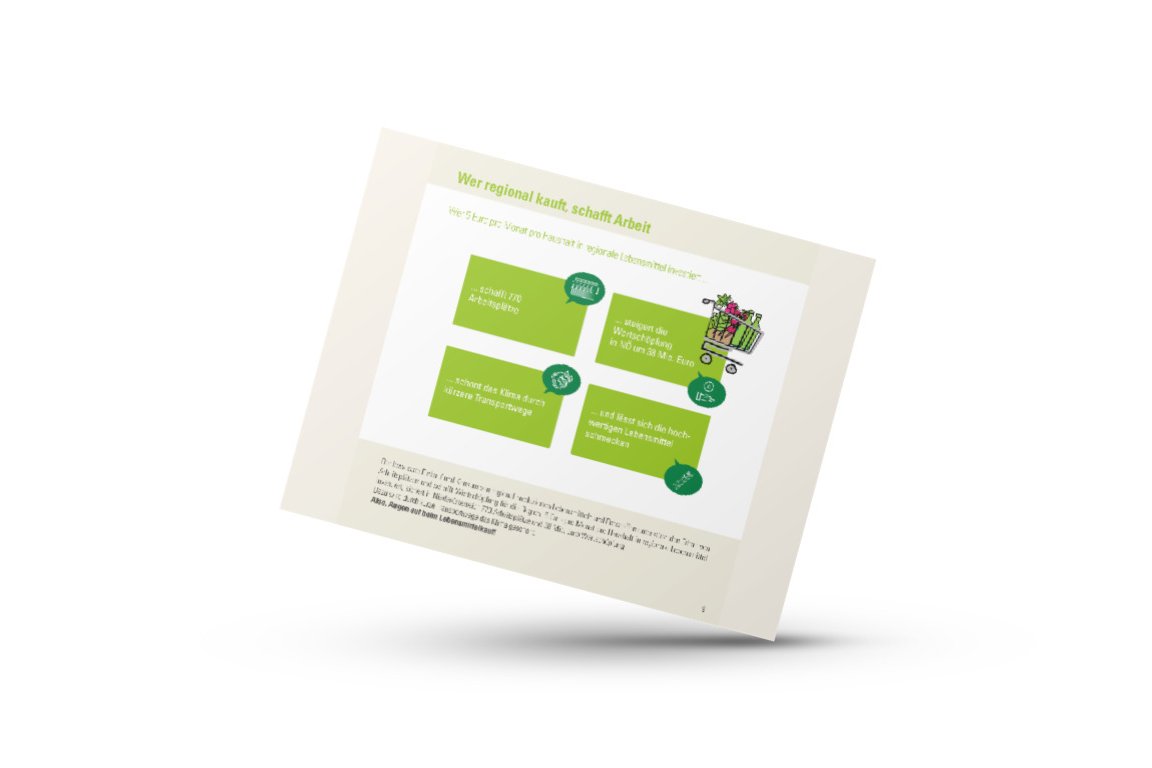

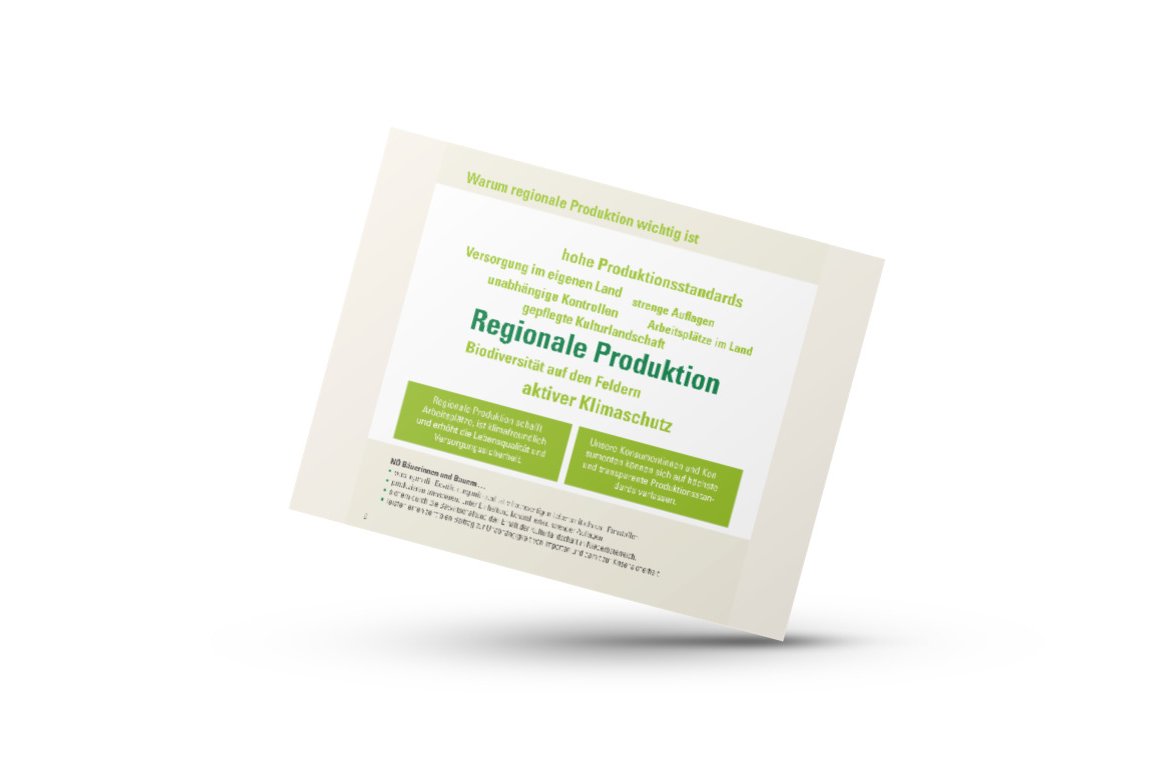

Regionalität ist mehr als ein Trend

Wer lokal produziert, ist in Krisen unabhängiger. Österreich kann viele Rohstoffe selbst herstellen – sowohl im Energiebereich als auch in der Tier- und Pflanzenproduktion. Wichtig ist dabei nicht nur der Anbau, sondern auch die Verarbeitung im Inland. Wenn Lebensmittel im eigenen Land erzeugt und haltbar gemacht werden können, erhöht das die Versorgungssicherheit deutlich. Große Abhängigkeiten von ausländischen Verarbeitungsbetrieben entfallen – ein Vorteil, der oft unterschätzt wird.

© marteck/stock.adobe.com

© marteck/stock.adobe.com  © Jacek/stock.adobe.com

© Jacek/stock.adobe.com Systemrelevante Landwirtschaft

Landwirtschaft wurde insbesondere in Krisenzeiten als “Systemrelevant” erkannt – also als Sektor, der für das Grundfunktionieren des Gemeinwesens unerlässlich ist. Eine Studie der BOKU während der Corona-Pandemie ergab, dass 91 % der Österreicher:innen die heimische Landwirtschaft als systemrelevant bezeichnen. Das unterstreicht die breite öffentliche Wahrnehmung, dass Bauernhöfe und Lebensmittelproduktion für die Versorgungssicherheit unverzichtbar sind. Laut Umfrage des Reader’s Digest vertrauen 87 % der Österreicher:innen den Landwirt:innen.

Seuchen

Ein Seuchenausbruch mit unvorstellbaren Folgen

Die Maul- und Klauenseuche gilt als Worst-Case-Szenario für die Tierhaltung. Wäre sie nach über 40 Jahren im Frühling 2025 wieder in Österreich ausgebrochen, hätte das enorme wirtschaftliche Schäden verursacht – nicht nur durch den direkten Verlust an Tieren, sondern auch durch langfristige Folgen wie den Wegfall von Zuchtlinien, die über Generationen aufgebaut wurden. Besonders bei Rindern, wo Österreich international gefragt ist, wäre der Schaden kaum zu beziffern gewesen.

Kleine Strukturen als Sicherheitsfaktor

Ein entscheidender Vorteil der heimischen Landwirtschaft ist die Betriebsgröße. In anderen Ländern werden teilweise tausende Tiere auf einem Hof gehalten. In Österreich sind es selten mehr als einige hundert. Das macht es im Seuchenfall einfacher, Maßnahmen zu setzen, ohne ganze Regionen lahmzulegen. Allerdings ist diese Struktur aufwendiger und teurer. Deshalb braucht es auch das Verständnis der Gesellschaft, dass regionale und sichere Produktion etwas mehr kostet.

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ  © agrarfoto.com

© agrarfoto.com Hygiene bleibt wichtig – auch ohne akute Gefahr

Obwohl viele offiziellen Schutzmaßnahmen wieder aufgehoben wurden, bleibt das Thema Biosicherheit aktuell. Betriebe dokumentieren, wer auf den Hof kommt - vom Milchwagen bis zum Tierarzt, achten auf Hygieneregeln und setzen gezielt vorbeugende Maßnahmen ein. Auch wenn die Pflicht entfällt, ist die Sensibilität geblieben – und das ist angesichts der Risiken sinnvoll. Denn Biosicherheit schützt nicht nur vor bekannten Seuchen, sondern auch vor neuen Herausforderungen.

Pflanzenschutz

Pflanzenschutz: Mehr Regeln, weniger Lösungen

Ein anderes großes Thema ist der Pflanzenschutz. In den letzten Jahren wurden viele Mittel vom Markt genommen – häufig wegen neuer Auflagen. Das hat zur Folge, dass bestimmte Kulturen kaum noch erfolgreich angebaut werden können. Ein Beispiel: Brokkoli, Radieschen oder Kohlsprossen lassen sich kaum noch rückstandsfrei produzieren, weil wichtige Wirkstoffe fehlen. Die Folge ist, dass diese Produkte zunehmend importiert werden – ohne zu wissen, wie sie mit welchen Mitteln dort behandelt wurden. Das schwächt die heimische Landwirtschaft und verlagert die Verantwortung ins Ausland.

Wenn wir gewisse Wirkstoffe nicht haben, sind wir machtlos. Ein Beispiel wäre der Drahtwurm beim Erdäpfel. Jetzt kann man diesen zwar aus der Knolle ausschneiden, wenn man diese aber dann lagert, fault das komplette Lager.

Schädlinge, wie etwa der Kohlerdfloh oder die Weiße Fliege, können nicht mehr wirksam bekämpft werden.

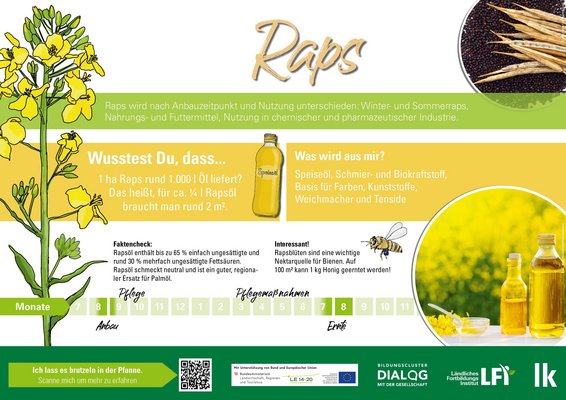

Wenn Kulturen verschwinden, leidet auch die Vielfalt

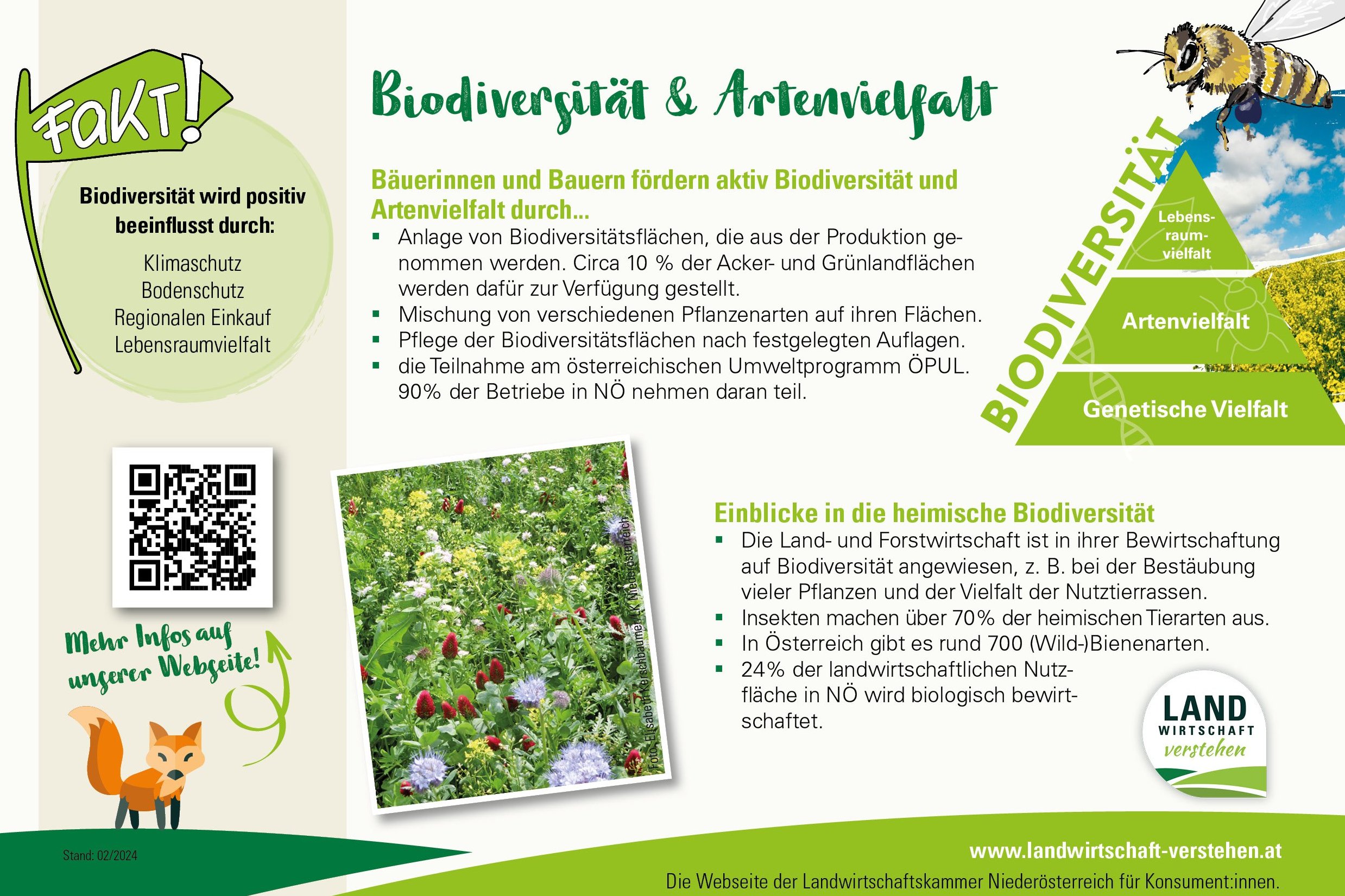

Der Rückgang im Pflanzenschutz trifft auch die Artenvielfalt. Beim Rapsanbau etwa hat sich die Fläche in den letzten zehn Jahren um zwei Drittel reduziert. Das hat auch ökologische Auswirkungen: Raps blüht früh im Jahr und ist eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen. Der Verlust dieser Kultur bedeutet also nicht nur weniger Ertrag, sondern auch Probleme für das Ökosystem. Hier zeigt sich, wie stark alles zusammenhängt – und wie komplex die Diskussion um Umwelt- und Landwirtschaftsthemen eigentlich ist.

Was jetzt passieren muss

Wir müssen besser verstehen, wie unsere Lebensmittel entstehen – und was es braucht, damit sie sicher und in guter Qualität wachsen können. Die Politik sollte dafür sorgen, dass wichtige Pflanzenschutzmittel einfacher und schneller zugelassen werden. Es geht nicht darum, einfach überall Chemie zu verwenden, sondern gezielt dort zu helfen, wo sonst bestimmte Pflanzenarten verloren gehen. Am Ende stellt sich die Frage: Wollen wir unser Essen weiterhin selbst produzieren – oder anderen Ländern die Kontrolle darüber überlassen?