Der Öko-Faktor auf unseren Feldern

Was nachhaltige Landwirtschaft wirklich ausmacht

Bäuerinnen und Bauern wirtschaften in Österreich im internationalen Vergleich sehr nachhaltig: Sie haben dabei die Wahl sich für Biolandbau oder für eine konventionelle Wirtschaftsweise zu entscheiden. Doch was ist der Unterschied, und welche Vorurteile gilt es abzulegen?

Nach der Ernte ist vor der Ernte. Viele Entscheidungen müssen schon vor dem eigentlichen Anbau getroffen werden, um die Böden gesund zu erhalten und schlussendlich eine gute Ernte zu garantieren. Egal für welche Wirtschaftsweise sich die Bäuerin oder der Bauer entschieden hat, überall steht eines ganz klar im Mittelpunkt: Die Umwelt mit allem was dazu gehört.

Doch was ist der Unterschied?

Die Versorgung mit Nährstoffen und der Schutz der angebauten Kulturpflanzen gegen Unkräuter und Schädlinge ist das Um und Auf für eine erfolgreiche Ernte. Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern müssen bei der Nährstoffversorgung noch vorausschauender handeln als Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Kulturen konventionell bewirtschaften. Genauso ist es beim Pflanzenschutz. Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern müssen ihre Kulturen so wie konventionelle Betriebe vor Schädlingen schützen, haben dafür aber andere und weniger Mittel zur Verfügung, mit Hilfe derer sie ihre Pflanzen gesund erhalten. Die Erträge fallen im Bio-Landbau dadurch geringer aus als in der konventionellen Produktion.

Würde Österreich gänzlich auf Bio umstellen, würden wir mehr Ackerflächen benötigen, um unsere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln und Rohstoffen sicherstellen zu können. Und auch nicht jeder kann oder will sich Bio leisten. Denn Bio-Produkte sind aufgrund geringerer Erträge teurer.

Voller Einsatz für Regenwurm & Co

Alles fängt bereits beim Boden an. Nur mit einem gesunden, nährstoffreichen Boden, können Pflanzen auch gut wachsen. Wind und Wetter setzen den Böden zu. Bäuerinnen und Bauern müssen einen Weg finden, damit wertvolle Erde nicht verloren geht und Nährstoffe im Boden erhalten bleiben. Eine schonende Bodenbearbeitung soll genau dies garantieren. Egal ob bio oder nachhaltig konventionell: Bodenorganismen vom Regenwurm bis hin zur Milbe sind überall gefragt und werden entsprechend gehegt.

Bäuerinnen und Bauern in anderen Ländern?

Nicht überall ist die Gesunderhaltung der Pflanzen so klar und sicher geregelt wie in Österreich. Hinzu kommt, dass österreichische Bäuerinnen und Bauern heutzutage klar auf integrierten Pflanzenschutz setzen.

© Eva Kail/LK NÖ

© Eva Kail/LK NÖ Was ist integrierter Pflanzenschutz?

Neben einer gut geplanten Fruchtfolge sollen auch andere Maßnahmen die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen schützen. So wird im integrierten Pflanzenschutz nicht nur auf Nützlinge wie Marienkäfer oder Erzwespen zurückgegriffen, sondern auch Feldbeobachtungen und ein eigener Pflanzenschutz-Warndienst gehören quasi zum guten Ton. Wird schlussendlich auf ein Mittel zurückgegriffen, um Krankheiten oder Schädlinge im Zaum zu halten, passiert dies mit Sorgfalt und Know-how.

Nur gut ausgebildete Personen mit einem „Pflanzenschutz-Sachkundeausweis“ dürfen diese Mittel ausbringen. Dabei lautet das Motto: „So wenig wie möglich, so viel wie notwendig.“ Und nur zugelassene, auf Herz und Nieren geprüfte Mittel, finden hier ihre Anwendung. Weltweit gelten die europäischen Pflanzenschutzmittelzulassungskriterien als die strengsten der Welt. Selbst nach einer Zulassung werden sie weiterhin beobachtet und Neubewertungen unterzogen.

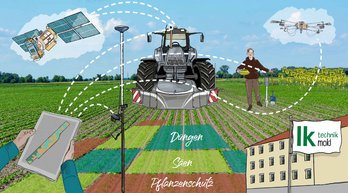

Weniger Mittel durch moderne Technik

In der Praxis geht es darum, diese Mittel punktgenau, ohne Streuverlust, auszubringen. Zusätzlich bietet die Digitalisierung neue Möglichkeiten, um Mittel zu reduzieren.

Begrünung: Pflanzen am Acker auch im Winter?

Begrünungspflanzen leisten Vieles: Sie erhöhen die Bodenfruchtbarkeit, schützen den Boden, das Grundwasser und stellen vielen Tierarten Lebensraum zur Verfügung. Im Winter sind Begrünungen oft die einzigen Flächen mit höherem Bewuchs.

Den grünen Bewuchs nutzen bei uns überwinternde Feldvögel und Wildtiere wie Rehe oder Feldhasen als Deckungsraum. Dort finden sie Schutz vor der Witterung aber auch vor Feinden. Zusätzlich sind die Begrünungspflanzen auch im Winter eine wertvolle Nahrungsquelle.

Bodenschatz, auf den unsere Bäuerinnen und Bauern schauen

Artikel erschienen in Die Landwirtschaft Junior (Jänner 2025);

Autorin: Eva Lechner