Biodiversität im Grünland

Wie die Bewirtschaftung der Grünlandflächen mit Biodiversität zusammenhängt

Grünland prägt die Landschaft Österreichs. Dieser Fakt ist weit über die Grenzen hinaus bekannt, zum Beispiel bei all jenen, die Sound of Music kennen, wo singende Kinder über blühende Wiesen tanzen. Aber eigentlich sind Grünlandflächen nicht zum Tanzen da, denn auf den Wiesen, Weiden und Almen wächst das Futter für Rinder, Schafe und Ziegen: Frische Gräser, saftige Kräuter und nährstoffreiche Leguminosen. Aber Grünland kann noch so viel mehr, denn Grünland ist der Inbegriff von Biodiversität.

© Eva Kail/LK NÖ

© Eva Kail/LK NÖ Grünland ist, wo die Insekten Purzelbäume schlagen

Landwirtschaftlich genutztes Grünland ist ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten und spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität. Viele bedrohte und gefährdete Arten sind auf Grünlandlebensräume spezialisiert und können auch nur in diesen Lebensräumen überleben. Aber das Grünland kann noch so vieles mehr! Es hat auch eine wichtige Funktion im Ökosystem: Es trägt zur Bodenbildung und -stabilisierung bei, reguliert den Wasserhaushalt, speichert Kohlenstoff und ist obendrein ein Augenschmaus für Landschaftsgenießer:innen und Erholungssuchende. Fazit: Grünland = Biodiversität.

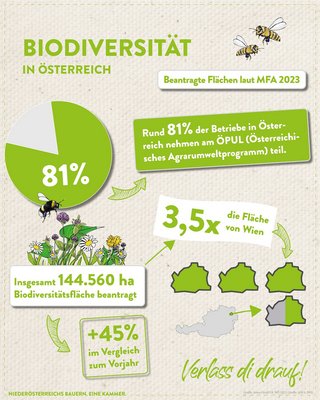

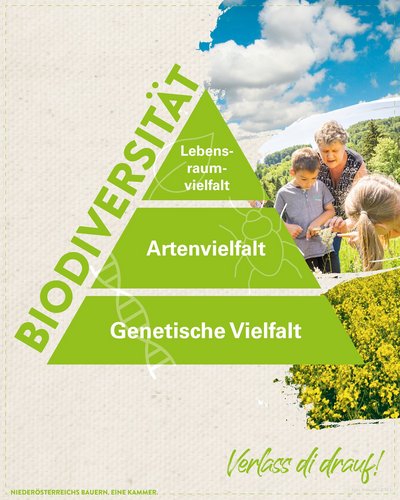

Biodiversität und alles, was dazugehört

Doch was ist Biodiversität genau? Biodiversität ist ein Überbegriff, der die Vielfalt des Lebens auf der Erde umfasst. Sie gliedert sich in verschiedene Teilbereiche, die zusammen zur Stabilität und Funktionalität der Ökosysteme beitragen und entscheidend sind für das langfristige Überleben und Wohlergehen der gesamten Biosphäre.

Lebensraumvielfalt

Die Lebensraumvielfalt bezieht sich auf die Vielfalt der Ökosysteme und der darin lebenden Gemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Sie umfasst verschiedene Lebensräume wie Wiesen, Moore, Seen, Wälder und Flüsse.

Artenvielfalt

Die Artenvielfalt bezieht sich auf die Vielfalt der verschiedenen Arten innerhalb eines Ökosystems. Sie umfasst die Vielfalt der Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen.

Genetische Vielfalt

Die genetische Vielfalt bezieht sich auf die Vielfalt der Gene innerhalb einer Art. Jedes Lebewesen hat ein individuelles Genom, das seine genetische Vielfalt bestimmt. Diese Vielfalt ist wichtig für die Anpassungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit von Arten.

Biodiversität auf Grünlandflächen

Damit das Grünland so aussieht, wie es eben aussieht, braucht es eine aktive Bewirtschaftung von unseren Bäuerinnen und Bauern. Das heißt, die Gräser, Kräuter und Leguminosen werden entweder direkt auf der Weide von den Tieren gefressen („Beweidung“), oder das Grün wird geschnitten („Mahd“) und als Heu oder Silage weitergenutzt.

Würde man das Grünland nicht mehr auf diese Art landwirtschaftlich nutzen, verlieren diese Flächen ihren Wert. Sie werden aufgeforstet, verbaut, verbrachen oder verbuschen – d.h., kein Futter mehr für unsere Nutztiere und die Biodiversität leidet auch darunter.

Je nach Nutzung, kann man das Grünland in unterschiedliche Arten einteilen:

Dauergrünland

Ein Dauergrünland wurde mindestens 5 Jahre lang nicht umgebrochen und diente durchgehend zur pflanzlichen Produktion von Heu, Grassilage oder als Weide. Je nach Nutzungshäufigkeit kann zwischen intensiv und extensiv genutztem Dauergrünland unterschieden werden.

Ackerfutterbau

Im Ackerbau wird Grünland als Hauptkultur – sogenanntes „Feldfutter“ – verwendet. Dieses wird maximal 5 Jahre lang genutzt ohne umgebrochen zu werden. Nach den 5 Jahren wird das Grünland umgebrochen und die Fläche wieder als Acker genutzt.

Auch Zwischenfrüchte am Acker können als Futter genutzt werden. Diese werden in der Regel im Herbst angebaut und Frühjahr - vor dem Anbau der nächsten Hauptkultur - wieder umgebrochen.

© stefanie koelbli/pixabay.com

© stefanie koelbli/pixabay.com  © pixabay.com

© pixabay.com Herausforderungen für Grünland und Biodiversität

In der heutigen Zeit, wo der Druck in der Landwirtschaft immer mehr wird, steigt auch der Druck nach mehr Ertrag auf den Grünlandflächen.

Die Landwirt:innen werden vor allem durch die niedrigen Konkurrenz-Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse am Markt in die Situation gebracht, mehr zu produzieren, da ihre Produkte zu Preisen verkauft werden, welche auf Langzeitsicht nur schwer den landwirtschaftlichen Betrieb erhalten können.

Das führt zu mehr Nutzungen der Grünlandflächen im Jahr – sprich, mehr Beweidung und öfter Mahd. Eine höhere Nutzung funktioniert so, dass die Schnittzeitpunkte früher angesetzt werden als bisher und mehr Dünger zum Einsatz kommt. Ein schwieriger Spagat zwischen einerseits höherem Flächenertrag, um dem Preisdruck am Markt stand zu halten und andererseits der Förderung der Biodiversität auf diesen Flächen.

Schnittzahl und Düngung beeinflussen Pflanzenvielfalt

Die Schnittzahl und die Düngung haben einen direkten Einfluss auf die Pflanzenvielfalt im Grünland.

- Durch häufiges Mähen werden bestimmte Pflanzenarten bevorzugt, die sich schnell regenerieren können, während andere Arten, die eine längere Regenerationszeit benötigen, verdrängt werden.

- Durch eine frühe erste Mahd verschwinden jene Pflanzenarten von den Flächen, die erst später blühen und sich ausschließlich über ihre Samen vermehren.

- Durch den Einsatz von Düngemitteln werden Nährstoffe in den Boden eingebracht, die das Wachstum bestimmter Pflanzenarten begünstigen. Dadurch können konkurrenzstarke Arten (wie zum Beispiel Gräser) dominanter werden und andere Arten verdrängen.

© René van Bakel/ASAblanca.com

© René van Bakel/ASAblanca.com  © Eva Kail/LK NÖ

© Eva Kail/LK NÖ Jeder Einzelne kann etwas für den Erhalt der Biodiversität tun

- Zu allererst ist es wichtig, das Bewusstsein für die Bedeutung der Biodiversität zu verbreiten. Sich selbst informieren und andere über die Wichtigkeit aufklären.

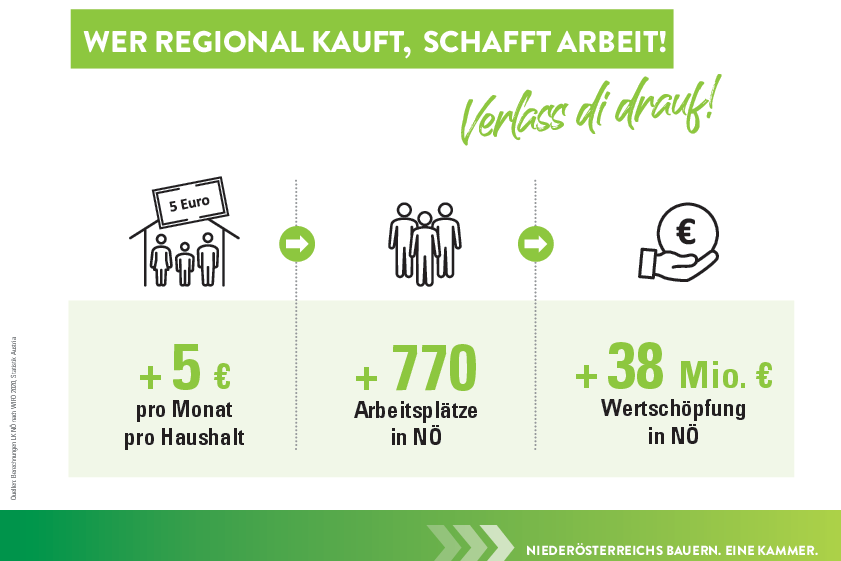

- Die Wahl von nachhaltig produzierten Lebensmitteln und sonstigen Produkten kann dazu beitragen, Bäuerinnen und Bauern den Produktionsdruck zu nehmen. Dadurch kann auch der Ertragsdruck von Grünlandflächen verringert werden, wodurch man auch gleich den Erhalt der Biodiversität unterstützt.

- Jeder kann im eigenen Garten oder auf dem Balkon selbst naturnahe Lebensräume und Grünflächen schaffen, indem man heimische Pflanzen anbaut, Lebensraumstrukturen wie Nistkästen oder Insektenhotels bereitstellt und die Natur einfach gedeihen lässt.

Der Erhalt der Biodiversität ist eine gemeinsame Verantwortung, das sollten wir uns alle bewusstmachen.

Artikel nach Diplomarbeit „Biodiversität im Grünland“ (2023)

von Katharina Gigler und Leon Mack-Santana