Die Zukunft von Pflanzenschutz

Pflanzen schützen – Versorgung sichern

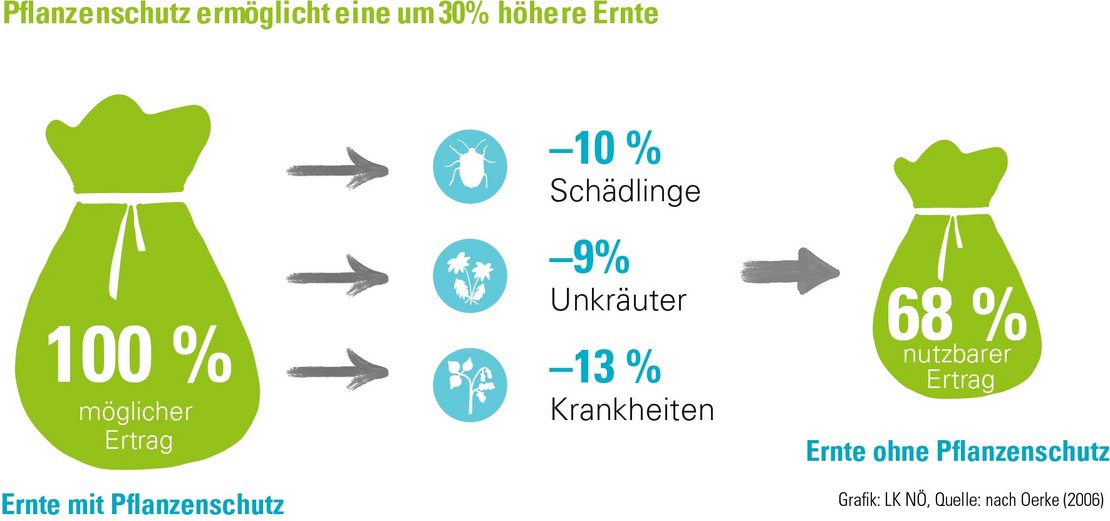

Die weltweiten Krisen haben gezeigt, wie wichtig regionale Lebensmittelproduktion ist. Allerdings ist Lebensmittelproduktion nicht so einfach. Zu schön wäre es, wenn man etwas anbaut und ein paar Monate später erst wieder zum Ernten vorbeikommt. Pflanzen brauchen mehr Zuwendung, zum Beispiel brauchen sie Schutz vor Schädlingen. Es geht längst nicht mehr nur um chemische Mittel, sondern um ein cleveres Zusammenspiel verschiedener Methoden. Von Nützlingen über smarte Technik bis hin zu innovativen RNA-Molekülen – die Landwirtschaft entwickelt ständig neue Wege, um Pflanzen zu schützen und Ernten zu sichern. Aber auch die Herausforderungen sind groß. Wie unsere Bäuerinnen und Bauern trotzdem die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sichern können und was die Zukunft noch bringt, erfährst du hier!

© LK NÖ; Quelle: Industrieverband Agrar

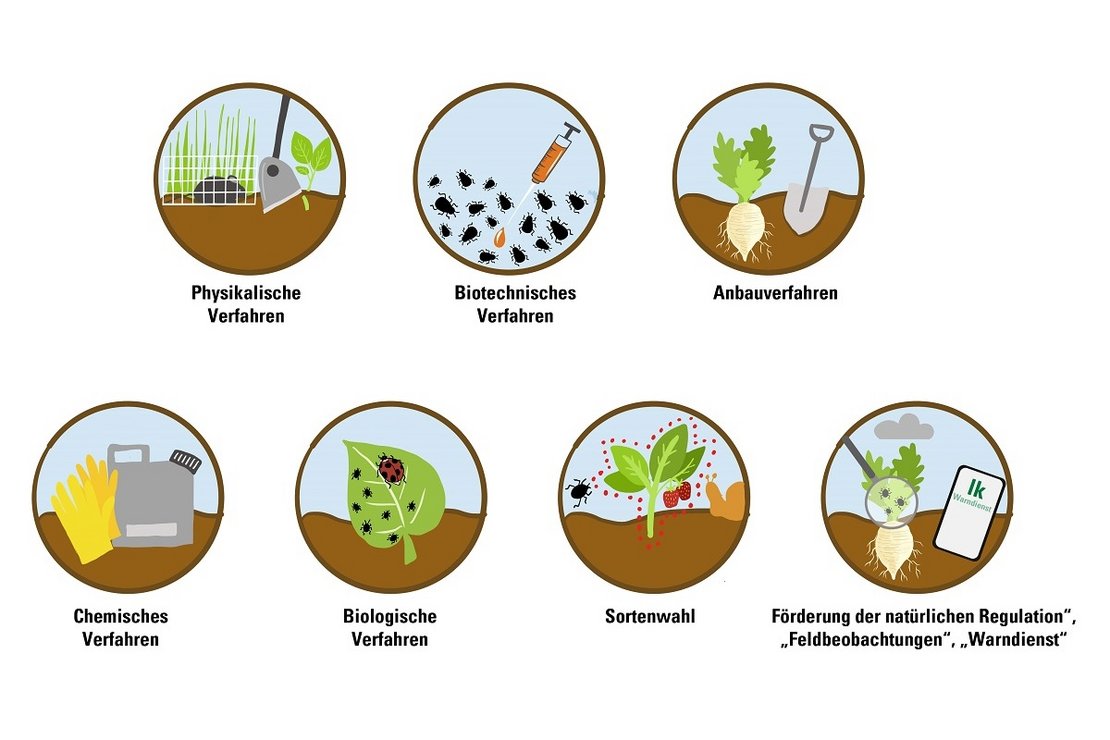

© LK NÖ; Quelle: Industrieverband Agrar Pflanzenschutz wird oft auf den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel reduziert. Doch integrierter Pflanzenschutz ist das Zusammenspiel verschiedener Methoden:

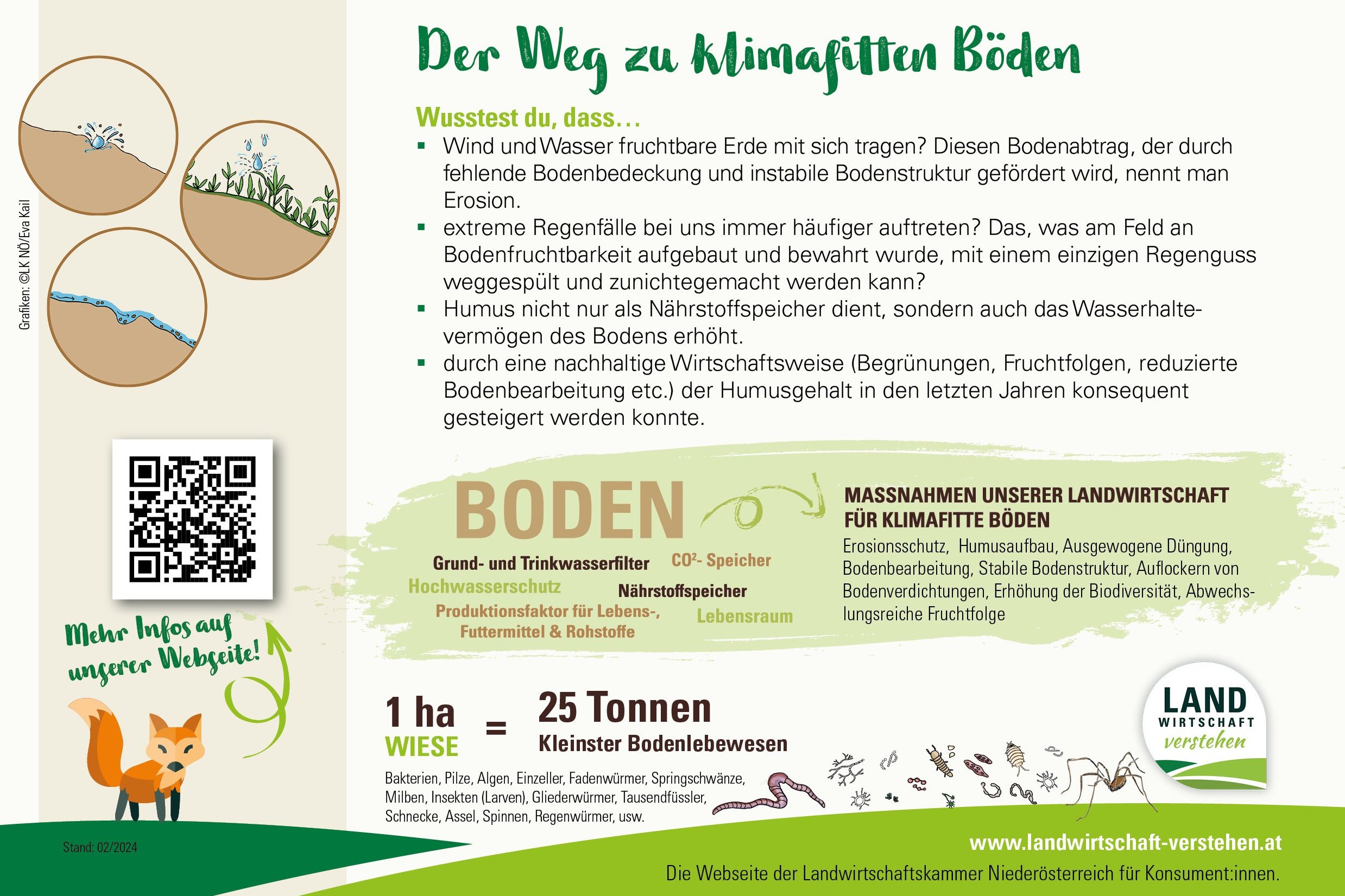

Wir brauchen die Gesamtheit aller Maßnahmen damit Pflanzenschutz funktioniert. Diese Idee gibt es bereits seit den 1950er Jahren und nennt sich integrierter Pflanzenschutz. Über die Jahrzehnte wurde diese Idee immer weiterentwickelt und verbessert. Nützlinge wurden ausfindig gemacht und durch Blühstreifen gefördert, Pheromone entwickelt, die Landtechnik (z.B. Hackgeräte) revolutioniert und die Applikationstechnik (z.B. teilflächenspezifische Applikation) hat sich verbessert. Es gibt viele Entwicklungen (z.B. Recyclinggeräte), die unsere Bäuerinnen und Bauern nutzen, um Pflanzenschutzmittel-Einsätze zu reduzieren.

Welche Technologien bringt die Zukunft?

Die Zukunft des Pflanzenschutzes liegt in der Integration verschiedener Methoden und der Nutzung innovativer Technologien. Präventive, mechanische, physikalische und biotechnische Maßnahmen sind genauso wichtig wie der Einsatz chemischer Mittel. Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, den Pflanzenschutz effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

Die Technologien der Zukunft

RNA-Moleküle

Diese RNA-Moleküle bringt man auf Pflanzen auf, damit sie vom Schädling aufgenommen werden. Das führt zu Stoffwechselveränderungen beim Schädling, der sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Die RNA-Moleküle fungieren somit als eine Art Impfstoff und könnten in Zukunft einen alternativen Ansatz zur Schädlingsbekämpfung darstellen.

Digitale Werkzeuge

Das Smartphone wird eines der Zukunfts-Werkzeuge im Pflanzenschutz sein. In kürzester Zeit können mobile Analysen gemacht werden, um festzustellen, um welchen Schadorganismus es sich beispielsweise handelt. Mit der Diagnose und Überwachung mittels Smartphone oder Drohnen kann eine präzisere Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ermöglicht werden. In Zukunft werden wahrscheinlich auch flüchtige Substanzen festgestellt werden können, was die Diagnose nochmal verbessert.

KI im Pflanzenschutz

Künstliche Intelligenz wird in der Steuerung von Präzisionslandwirtschaftsgeräten, wie etwa in kamerabasierten Hackgeräten oder Feldspritzen, eingesetzt. Damit können Unkraut gezielt bekämpft und der Einsatz von Herbiziden reduziert werden. Dies gelingt durch eine effektive Unterscheidung von Unkräutern, Pflanzen und Boden und lernbasierten Klassifizierungen mittels tiefer neuronaler Netzwerke.

Mehr Steine in den Weg legen als beseitigen

Es gibt kaum eine Branche die standortgebundener ist als die Landwirtschaft. Das braucht eine gewisse Nachhaltigkeit, sonst hätten wir heute keine Produktion mehr in Österreich. Auch die Wirtschaftlichkeit der Betriebe ist für eine nachhaltige Produktion von gesunden Lebensmitteln wichtig. Stück für Stück fallen der Landwirtschaft jedoch die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel weg – was ein gutes Wirtschaften erschwert.

© Harald Schally/LK NÖ

© Harald Schally/LK NÖ  © Harald Schally/LK NÖ

© Harald Schally/LK NÖ  © Harald Schally/LK NÖ

© Harald Schally/LK NÖ Stabile Rahmenbedingungen bieten anstelle von Notfallzulassungen

Notfallzulassungen für schwierige Jahrgänge oder eine pauschale 50%ige Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, wie es von der Europäischen Union vorgeschlagen wurde, sind keine praxistauglichen Lösungen. Vielmehr braucht es durchgängig stabile Rahmenbedingungen für die Landwirt:innen, aber auch für die Pflanzenschutzmittelfirmen und Verarbeiter:innen, die für die aufwendigen Zulassungsverfahren und die Weiterverarbeitung Sicherheit brauchen. Nur so kann man die Produktion und die Verarbeitung in der Region behalten.

Wie betrifft Pflanzenschutz Verarbeiter:innen?

Bei der Grünen Bohne, wo wir heute fast eine 100%-prozentige Versorgung in Österreich haben, bedroht das hochgiftige Unkraut Stechapfel die Ernte. Die giftigen Samen des Stechapfels haben nämlich zur Erntezeit die gleiche Farbe und Größe der Erbsen. Deshalb können sie nur schwer aus dem Endprodukt rausgereinigt werden. Wenn die Landwirtschaft nicht ausreichend Mittel zur Bekämpfung von Unkräutern hat, fehlt den Verarbeiter:innen die Sicherheit einer qualitativen, sicheren Produktion.

Bei Stechapfel vs. Erbse stellen sie sich deshalb unweigerlich die Frage: „Kann ich ein gesundes Produkt produzieren, das auch lagerfähig ist?“ Nur wenn sie diese Frage mit „Ja!“ beantworten können, können Verarbeiter:innen in der Region gehalten werden.

Flexibler Pflanzenschutz

Statt pauschale Reduktionen im Pflanzenschutz zu fordern, brauchen wir mehr Flexibilität und eine größere Auswahl an Wirkstoffen, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Klar, wir können den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern, aber es gibt Grenzen, die nicht unterschritten werden sollten. Gemeinsam mit Politik und Gesellschaft können wir diesen Weg gehen, wenn wir offen und ohne ideologisierten Bild vorgehen. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen die richtigen Werkzeuge, um weiterhin gesunde, regionale Lebensmittel für uns zu produzieren.

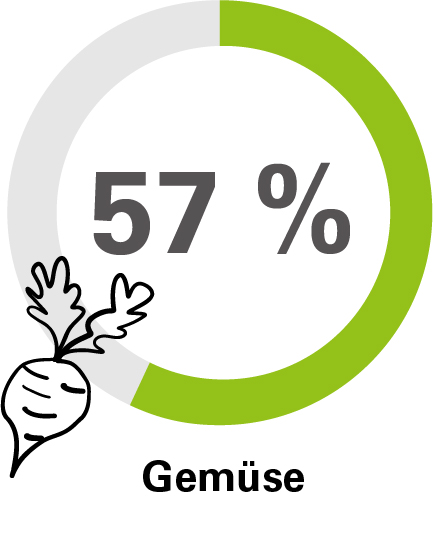

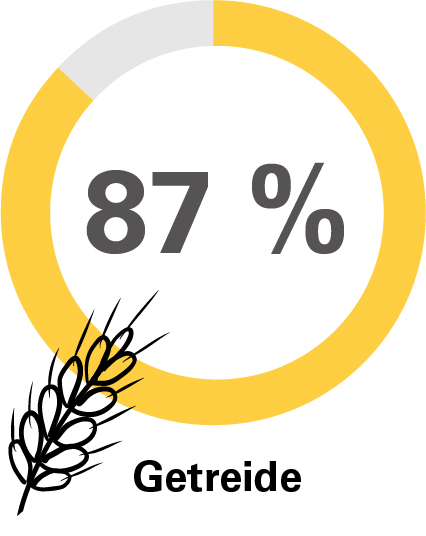

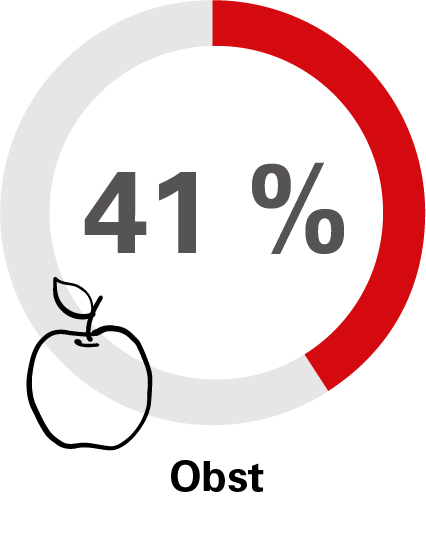

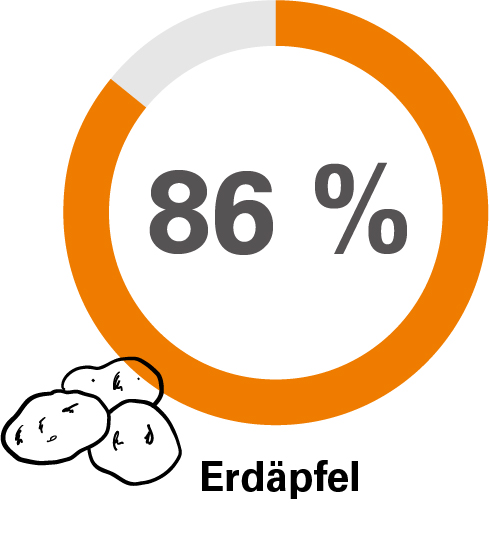

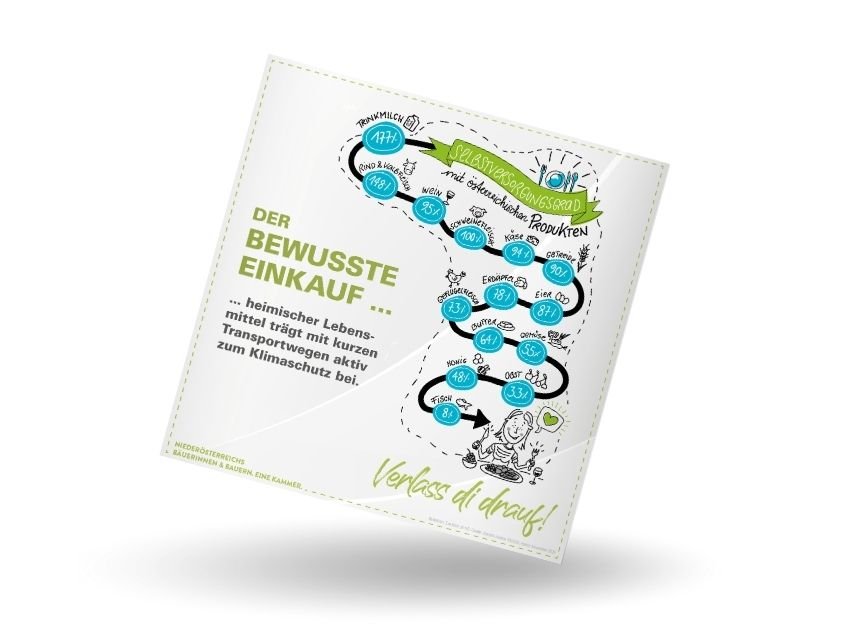

Selbstversorgungsgrad

"Was sich ändern muss, ist der Ansatz: Statt starrer Reduktionsziele brauchen wir einen ganzheitlichen Blick auf die Landwirtschaft, der die Versorgungssicherheit, Umweltaspekte und die wirtschaftliche Realität der Landwirtinnen und Landwirte gleichermaßen berücksichtigt."

* Welche sind die Herausforderungen aus Sicht der Wissenschaft für das Thema Pflanzenschutz?

* Wie gehen die Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich mit diesen aktuellen Herausforderungen um?

* Welche Rolle wird der Pflanzenschutz in Zukunft spielen, um die Versorgungssicherung mit regionalen Lebensmitteln in Österreich zu gewährleisten?

Kommunikation ist wie immer der Schlüssel

Wir müssen mehr miteinander reden – Landwirt:innen, Wissenschaftler:innen, Politiker:innen und die Gesellschaft. Nur so verstehen wir besser, wie moderner Pflanzenschutz funktioniert, welche Vorteile er bietet und welche Risiken er birgt. Sachlich fundierte Informationen müssen immer die Basis und den Mittelpunkt der Kommunikation bilden.

Die Botschaft der Landwirtschaft ist klar: Ohne die richtigen Werkzeuge, wie Pflanzenschutzmittel, können Bäuerinnen und Bauern keine sicheren und gesunden Lebensmittel produzieren. Diese Mittel sind entscheidend, um unsere Ernten zu schützen und werden streng auf Sicherheit geprüft. Für die Zukunft brauchen wir mehr Freiheit und eine größere Auswahl an sicheren Mitteln, um unsere Lebensmittelversorgung zu sichern.

In Österreich haben wir das Privileg, gut versorgt zu sein – dank unserer Bäuerinnen und Bauern. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir einen ehrlichen und offenen Austausch mit allen Beteiligten.