Ernte in Gefahr

Weniger Pflanzenschutz, mehr Schädlinge

Wenn die Rechnung nicht aufgeht

Weniger zugelassene Mittel, um unsere Pflanzen am Feld zu schützen und gleichzeitig immer mehr hungrige Schädlinge – ja, und plötzlich fressen diese zahlreichen Käfer und Co ganze Felder kahl. Was das für unsere heimische Ernte bedeutet, warum unsere Landwirt:innen kaum noch etwas dagegen tun können und wieso wir bald mehr Lebensmittel mit niedrigen Herstellungsstandards aus dem Ausland importieren müssen: Ein Blick hinter die Kulissen einer Krise, die uns alle betrifft.

© René van Bakel_asablanca.com/LK NÖ

© René van Bakel_asablanca.com/LK NÖ Schädlinge wieder auf dem Vormarsch

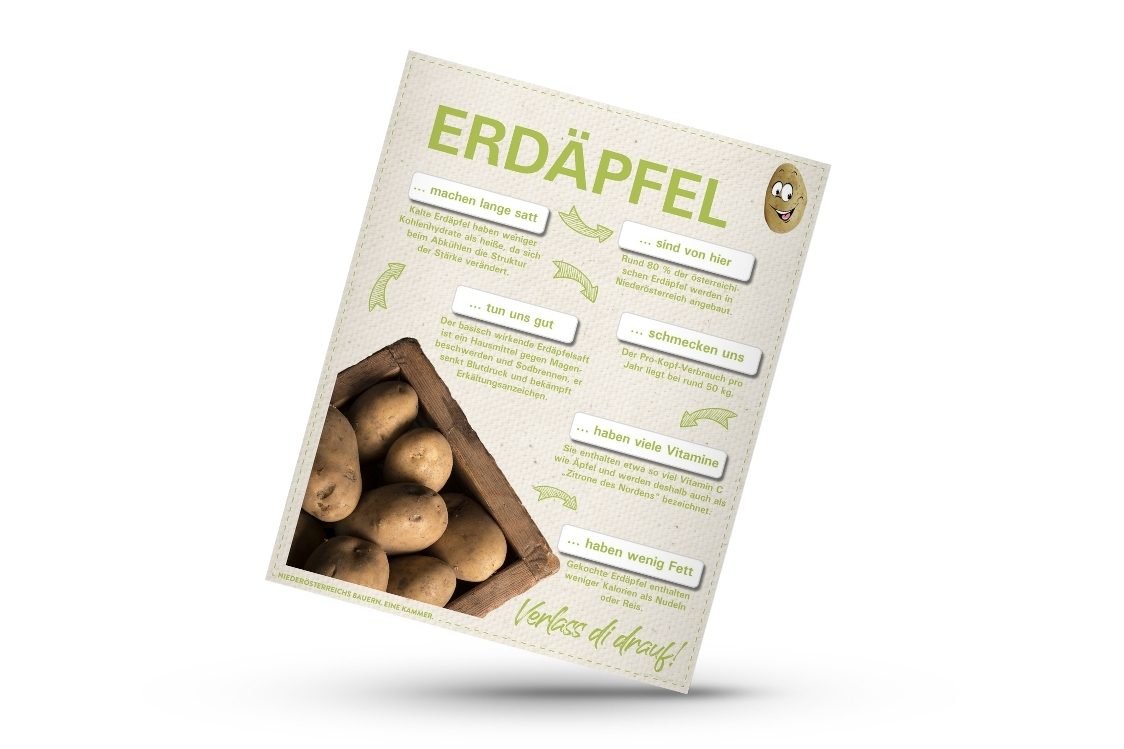

Mit Schädlingen haben alle Landwirt:innen zu kämpfen. Früher konnten sie allerdings ihre Ernte mit wirksamen Pflanzenschutzmitteln gut schützen. Damals wuchsen die Pflanzen am Feld munter vor sich hin und die Käfer konnten im Zaum gehalten werden. Wenn die Pflanzen reif waren, wurden sie geerntet und wir waren wieder eine Saison lang bestens versorgt. Idylle pur, die es so nicht mehr gibt. Doch was hat sich getan? Inzwischen sind viele dieser Mittel, die Pflanzen vor dem Auffressen bewahren, nicht mehr erlaubt. Die verfügbare Auswahl wird immer kleiner. Das hat Folgen: Auf den Feldern breiten sich Schädlinge wie der Erdäpfelkäfer wieder stark aus, feiern die beste Zeit ihres Lebens und zerstören durch ihren schier unstillbaren Hunger die Ernte.

Erdäpfelkäfer frisst ganze Felder kahl

Die Bäuerinnen und Bauern stehen beim Pflanzenschutz mit dem Rücken zur Wand. In den letzten Jahren sind die Populationen von Schädlingen geradezu explodiert. Besonders Erdäpfelkäfer sind ein Problem: Sie fressen die Blätter der Erdäpfelpflanzen weg und können so große Teile der Ernte vernichten. Die Blätter braucht die Pflanze zum Wachsen, um Erdäpfel auszubilden und vor allem in Zeiten von Hitzeperioden sind die Blätter noch wichtiger als je zuvor! Weil Kartoffelkäfer keinen Unterschied zwischen Feld und privatem Garten machen, fallen sie mittlerweile überall ein und lassen sich liebend gern an Hausfassaden nieder.

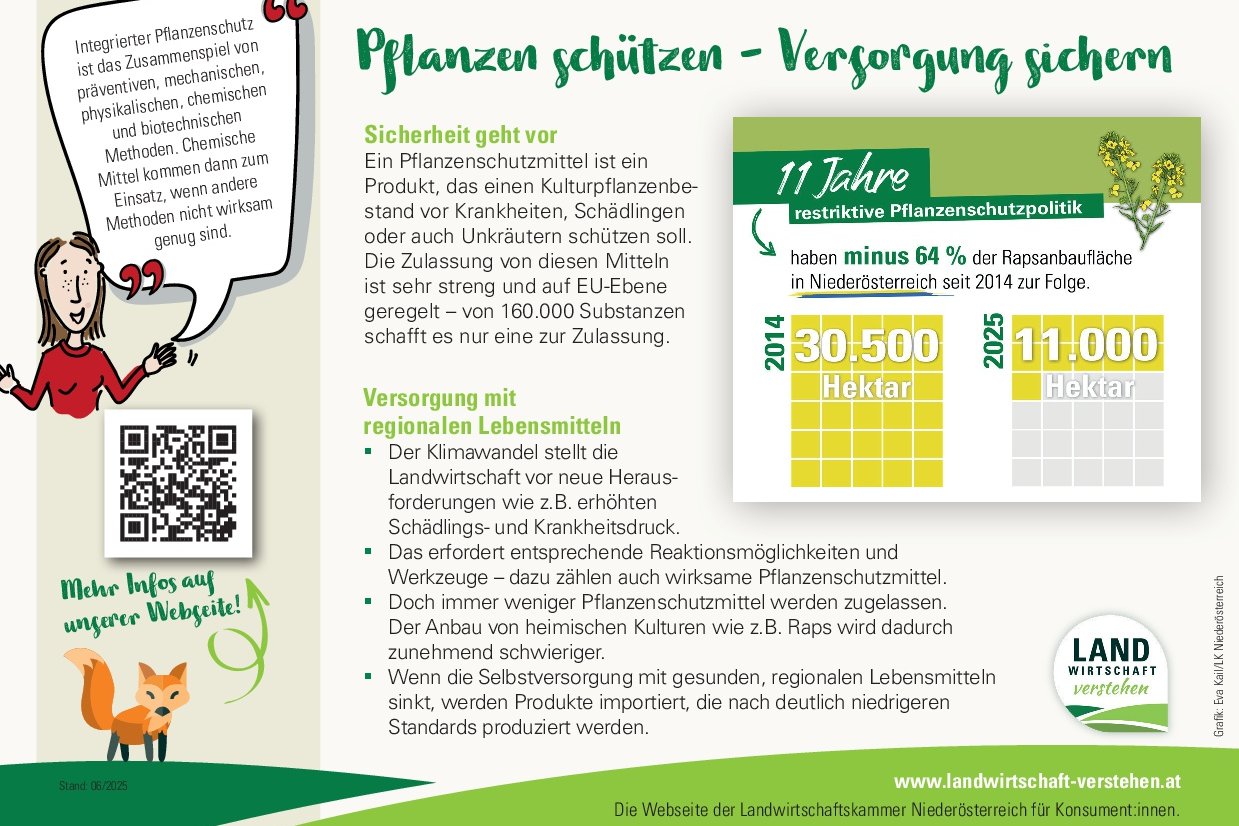

Strenge Regeln bedeuten weniger Schutz

Aber warum gibt es immer weniger Mittel, um Pflanzen vor hungrigen Käferplagen zu schützen? Pflanzenschutzmittel unterliegen in Europa sehr strengen Regeln. Diese Regeln sind politisch und gesellschaftlich motiviert. Doch die vielen Verbote und Regeln führen auch dazu, dass immer weniger Mittel erlaubt sind. Für unsere Landwirt:innen heißt das: Sie haben weniger Möglichkeiten, ihre Pflanzen zu schützen und müssen notgedrungen das Feld den Schädlingen überlassen. Das gefährdet die Ernte – und wenn wir weniger selbst produzieren oder nur noch Missernten haben, müssen wir mehr aus dem Ausland importieren.

© Johannes Schmiedl/LK NÖ

© Johannes Schmiedl/LK NÖ Weniger Mittel, weniger Wirkung

Immer mehr effektive Mittel verlieren ihre Zulassung. Die Arbeit auf dem Feld wird dadurch viel schwieriger. Die Mittel, die es noch gibt, sind oft schwächer. Früher konnte man Schädlinge mit einem einzigen Einsatz auf dem Feld gut bekämpfen – heute braucht es mehrere Durchgänge. Und das funktioniert auch nur dann, wenn der Zeitpunkt genau stimmt. Wer das Zeitfenster verpasst, wird vom Käfer bestraft. Die Schäden der Schädlinge, die den verpassten Augenblick ausnutzen, lassen sich nicht mehr beheben. Die Schäden ziehen sich über die gesamte Saison. Gerade in den immer heißer werdenden Sommern ist das noch schlimmer, weil die Pflanzen dann ohnehin weniger Blätter haben und anfälliger sind.

© Anita Kamptner/LK NÖ

© Anita Kamptner/LK NÖ  © AlexPfeiffer/stock.adobe.com

© AlexPfeiffer/stock.adobe.com Resistenzen: Schädlinge gewöhnen sich an die Mittel

Zwar gibt es aktuell noch Mittel gegen den Erdäpfelkäfer, aber hier entsteht ein weiteres Problem: Resistenzen. Das bedeutet, die Käfer gewöhnen sich an die Wirkstoffe und überleben irgendwann die Behandlung. Normalerweise wechselt man die Mittel ab, damit das nicht passiert. Aber wenn es nur noch wenige Wirkstoffe gibt, ist das kaum möglich. Das führt dazu, dass die Käfer noch schwerer zu bekämpfen sind.

Wie wir uns abhängig machen von minderen Produktionsstandards

Wenn es keine Lösungen gibt, steht bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Existenz auf dem Spiel. Gleichzeitig könnte es zu Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln aus Österreich kommen. Warum noch etwas anbauen, wenn zur Erntezeit nichts mehr davon am Feld übrig ist? Paradox dabei: Wir müssen aus Ländern importieren, die genau die Pflanzenschutzmittel einsetzen, die bei uns verboten sind. Das ist ein Wettbewerbsnachteil für unsere Bäuerinnen und Bauern und weit entfernt von fair.

Gleiche Regeln für alle

Wie könnte die Lösung aussehen? Gleiche Regeln für alle! Das würde bedeuten: Alle Länder produzieren nach denselben Standards. So wäre der Wettbewerb fairer und unsere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln gesichert. Wenn wir in Österreich auch in Zukunft unsere eigene Bevölkerung ernähren wollen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Pflanzen wirksam schützen können.

© pixabay

© pixabay Erste Gemüsesorten verschwinden schon

Die Folgen dieser Entwicklung sind bereits sichtbar. Manche Gemüsesorten verschwinden schon aus der heimischen Produktion. Ein Beispiel sind Kohlsprossen: Sie können kaum noch angebaut werden, weil es keinen wirksamen Pflanzenschutz mehr gibt. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir Lösungen finden – damit auch in Zukunft regionale Lebensmittel auf unseren Tellern landen.

Wenn wir gewisse Wirkstoffe nicht haben, sind wir machtlos. Ein Beispiel wäre der Drahtwurm beim Erdäpfel. Jetzt kann man diesen zwar aus der Knolle ausschneiden, wenn man diese aber dann lagert, fault das komplette Lager.

© canva

© canva Schädlinge, wie etwa der Kohlerdfloh oder die Weiße Fliege, können nicht mehr wirksam bekämpft werden.

© pixabay

© pixabay Politik ist gefordert

Hier ist vor allem die Politik gefragt. Pflanzenschutz ist in Europa generell ein schwieriges Thema. Österreich ist besonders betroffen, weil wir ein kleines Land sind und viele verschiedene Kulturen anbauen. Für die Hersteller von Pflanzenschutzmittel lohnt es sich oft nicht, für kleine Märkte eine Zulassung zu beantragen – das ist teuer und der Zulassungs-Erfolgschancen vage. Deshalb kommen keine neuen Mittel auf den Markt.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat sich deshalb auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass sich etwas ändert. 22 Länder unterstützen diesen Vorstoß bereits. Das zeigt, dass das Problem europaweit existiert und ernst genommen wird. Gleichzeitig gibt es auch in Österreich noch einiges zu tun – zum Beispiel bei der Anerkennung von Mitteln aus anderen Ländern, damit unsere Betriebe konkurrenzfähig bleiben.