Milch als Kulturgut

Das weiße Gold und seine Bedeutung für unsere Kulturlandschaft

Wie würden unsere blühenden Wiesen, grünen Weiden und idyllischen Almen ohne Kühe aussehen? Ganz einfach, sie gäbe es nicht! Denn Kühe geben nichr nur Milch, sie pflegen mit den Milchbauernfamilien auch die Landschaft.

© Angela Hauer/LK NÖ

© Angela Hauer/LK NÖ Wie Milch und Landschaft zusammenhängen

Die heimischen Wiesen, Weiden und Almen bilden die Futtergrundlage der Kühe, was sie somit auch zur Grundlage für eine nachhaltige Milchproduktion macht. Kühe sind Wiederkäuer und verdauen Gras, Heu oder Gärfutter besonders gut. Dadurch tragen sie zur Pflege unserer Kulturlandschaft bei und erhalten sie abwechslungsreich und artenreich. Damit sich die Kühe ganz auf das Fressen und die Milchproduktion konzentrieren können, kümmern sich die Milchbäuerinnen und Milchbauern um sie. Sie sorgen dafür, dass wir ausreichend mit Milch und Milchprodukten wie Joghurt und Käse versorgt werden, während ihre Kühe gleichzeitig die Landschaft pflegen. Ohne die Bewirtschaftung dieser Flächen würde sich der Wald in kurzer Zeit großflächig ausbreiten.

Sommerernte für den Winterbedarf - Die Kunst der Futterkonservierung

Im Sommer wird das Futter für den Winter geerntet. Für rund 200 Winterfuttertage wird Gras zu Heu und Gärfutter haltbar gemacht. Heu wird durch Trocknung und Belüftung hergestellt. Gärfutter ist ein durch Milchsäuregärung konserviertes hochwertiges Futtermittel. Es wird unter Luftabschluss mit Hilfe der Milchsäurebakterien gleichsam wie Sauerkraut hergestellt. Haltbar gemacht werden können alle Grünfuttermittel, unter anderem Gras, Mais, Klee, Luzerne, Getreide oder Ackerbohnen.

300 Tage Milch

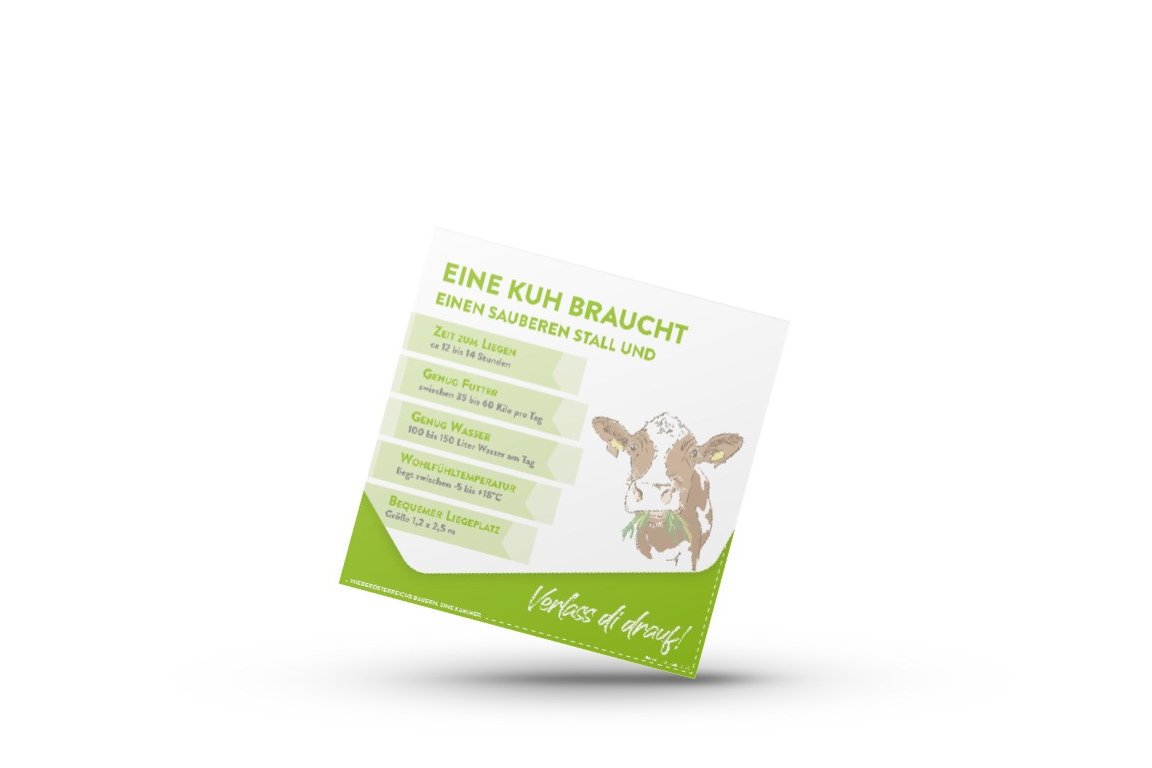

Es vergehen rund zwei Jahre bis aus einem weiblichen Kalb eine Kuh wird. Erst wenn die Kuh selbst ein Kalb zur Welt bringt, beginnt im Euter die Milchproduktion und sie kann gemolken werden. Üblicherweise werden die Kühe in Österreich zweimal pro Tag mit der Melkmaschine gemolken. Manche Betriebe lassen die Kühe von einem Melkroboter melken. Eine Kuh wird üblicherweise etwas über 300 Tage gemolken. Danach wird sie für etwa zwei Monate trockengestellt, in dieser Zeit wird sie nicht gemolken. Danach bringt sie ein Kalb zur Welt und gibt wieder Milch. Weitere typische Stallarbeiten sind noch Füttern, Ausmisten, Kälber füttern und die Tierkontrolle.

Mehr zur Arbeit der Milchbäuerinnen und Milchbauern im Jahreskreis

© Marco Horn/LK NÖ

© Marco Horn/LK NÖ Wusstest du, dass wir jedes Jahr am 1. Juni den Weltmilchtag feiern?

An diesem Tag lassen wir das „weiße Gold“ hochleben. Der Weltmilchtag wurde 1957 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband (IDF) ins Leben gerufen und wird weltweit in über 30 Ländern gefeiert. Dieser Tag erinnert uns an die Bedeutung der Milchwirtschaft, betont aber auch die Herausforderungen, denen sich heimische Milchbäuerinnen und Milchbauern stellen müssen.

© alexpapis/LK NÖ

© alexpapis/LK NÖ  © Georg Pomaßl/LK NÖ

© Georg Pomaßl/LK NÖ Junge Landwirt:innen und ihre Visionen - Die Zukunft der Milch

Das Management eines Milchviehbetriebs erfordert viel Fachwissen, Gewissenhaftigkeit und Engagement. Die tägliche Tierbetreuung das ganze Jahr über und die Arbeitsspitzen bei der Futterernte fordern viel Herzblut und Überzeugung von den Milchviehhaltern. Der sorgsame Umgang mit Tieren und Böden ist deshalb für die Bäuerinnen und Bauern eine Selbstverständlichkeit. Die Familienbetriebe denken in Generationen und streben nach langfristigem Erfolg anstatt kurzfristigem Profit.

Junglandwirt:innen und junge Hofübernehmer:innen sind motiviert, engagiert, bestens ausgebildet und innovativ. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Familienbetriebe weiterzuentwickeln. Dafür brauchen sie jedoch Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen, um realistische Zukunftsperspektiven zu haben.

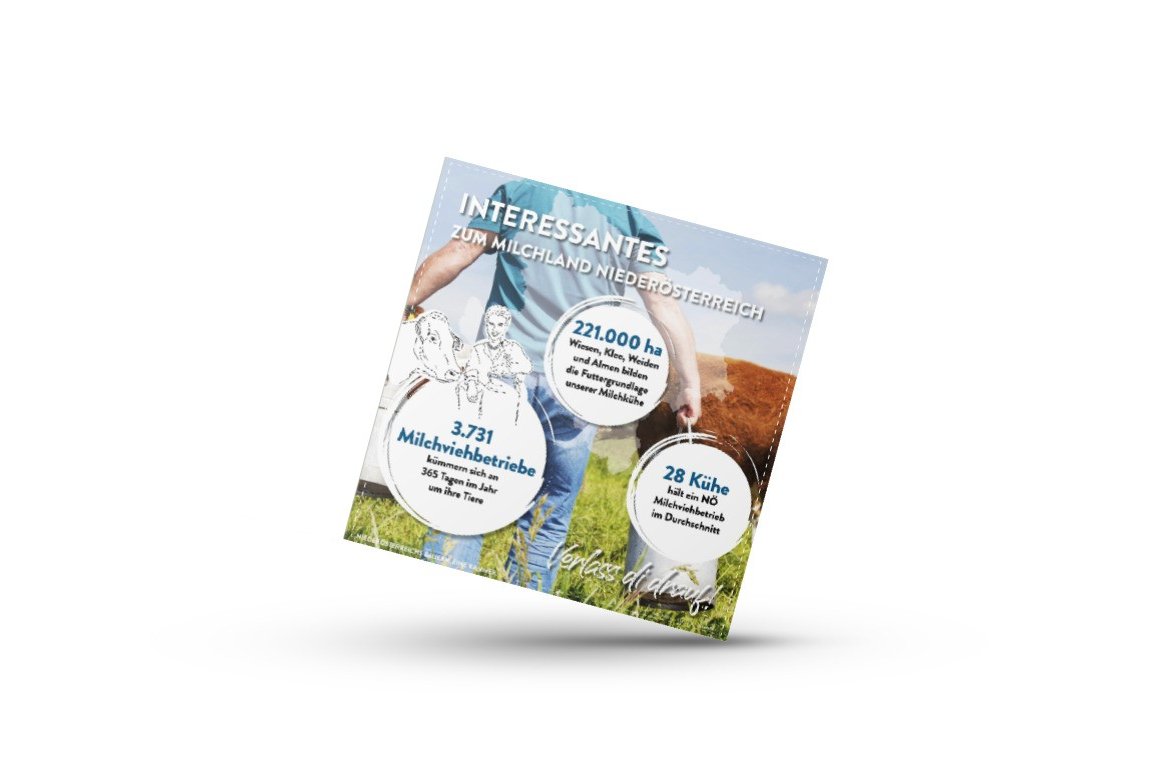

Milchwirtschaft in NÖ

Niederösterreich spielt eine besonders wichtige Rolle in der österreichischen Milchwirtschaft. Mit 3.731 Milchbauernhöfen und 103.000 Milchkühen ist es eines der wichtigsten Bundesländer für die Milchwirtschaft. Während in anderen Wirtschaftssektoren über die 4-Tage-Woche diskutiert wird, arbeiten Milchbauernfamilien an 365 Tagen im Jahr, egal ob Wochenende oder Feiertag, um ihre Tiere zu versorgen.

Weg der Milch und Milchprodukte

Qualität und Tradition - Die österreichische Milchwirtschaft

Die hohe Qualität der heimischen Milch spiegelt sich in der Tatsache wider, dass 99% der von Familienbetrieben an Milchverarbeiter:innen gelieferten Kuhmilch die höchste gesetzliche Güteklasse erreichen. Dies ist nicht nur ein Beleg für die gute Ausbildung der Milchbäuerinnen und Milchbauern, sondern auch für die hohe Sorgfalt, mit der sie täglich ihrer Arbeit nachgehen. Dank der Innovationskraft der heimischen Molkereien und Direktvermarkter entsteht eine einzigartige Vielfalt an Milchprodukten, die nicht nur in Österreich, sondern auch international geschätzt werden. Heimische Milchprodukte sind Exportschlager.

Wertschätzung und Wertschöpfung als Säulen der heimischen Milchwirtschaft

Wertschätzung für ihre tägliche harte Arbeit, denn diese leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag für die heimische Ernährungssicherheit, sondern auch für die Pflege der Kulturlandschaft. Wertschöpfung für das Qualitätslebensmittel Milch, dessen international einzigartiger Standard faire Preise erfordert. Darum ist es notwendig, dass die hohe Qualität der Milchprodukte entsprechend honoriert wird, und dass Konsument:innen, Gastronom:innen und der Handel heimische Milchprodukte bevorzugen und fair vergüten.

© Eva Lechner/LK NÖ

© Eva Lechner/LK NÖ Wusstest du, dass es auch einen Welttag für Schulmilch gibt?

Der letzte Mittwoch im September ist Weltschulmilchtag. An diesem Tag gilt die Aufmerksamkeit der gesunden Ernährung von Kindern und Jugendlichen mit Milch und Milchprodukten. Im Jahr 2000 von der FAO (Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen) ins Leben gerufen, nehmen mittlerweile in über 40 Ländern Einrichtungen den Weltschulmilchtag zum Anlass, auf die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Milch und Milchprodukten hinzuweisen.