Tierhaltung und Klimawandel

Sind Nutztiere Klimasünder?

Österreichs Familienbetriebe bauen den Großteil des Futters für ihre Tiere selbst an und bringen nach dem Verwerten den Dünger wieder auf den hofeigenen Flächen aus. Dieser Ablauf nennt sich Kreislaufwirtschaft und macht die heimische Tierhaltung zu einer der klimafreundlichsten weltweit. Allerdings wird bei der Tierhaltung das Treibhausgas Methan erzeugt, welches als größter Verursacher des Klimawandels galt. Galt – nicht gilt, denn die neue Berechnungsmethode des Weltklimarats zeigt, dass die Klimawirkung von Methan überschätzt wurde.

© Angela Hauer/LK NÖ

© Angela Hauer/LK NÖ Land der Berge

Wiesen, Weiden und Almen bestimmen das Landschaftsbild in Österreich. Das weiß jede:r Tourist:in sehr zu schätzen. Damit die Landschaft aber auch so einladend aussieht, wie sie eben aussieht, sind einige Pflegemaßnahmen notwendig. Nur mit Hilfe von Wiederkäuern - wie Rindern, Schafen oder Ziegen - lässt sich die Fläche entsprechend pflegen. Ganze 46 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs gelten als Dauergrünland und brauchen die Pflege von Wiederkäuern, denn Wiederkäuer können aus nicht essbaren pflanzlichen Rohstoffen wie Gras oder Heu, die sonst nicht verwertet werden könnten, Milch und Fleisch erzeugen.

Ohne Tiere geht es nicht

Würde man die Wiederkäuer von Almen und Weiden verbannen, hätte das große Auswirkungen. Ganze Regionen, die durch grüne Weiden und frische Grünlandwirtschaft geprägt sind, würden verwildern und schlussendlich zu Wald werden. Das Fazit: Diese Regionen würden als Siedlungsraum verloren gehen und für den Tourismus unattraktiv werden.

Wiederkäuer und die Klimaerwärmung

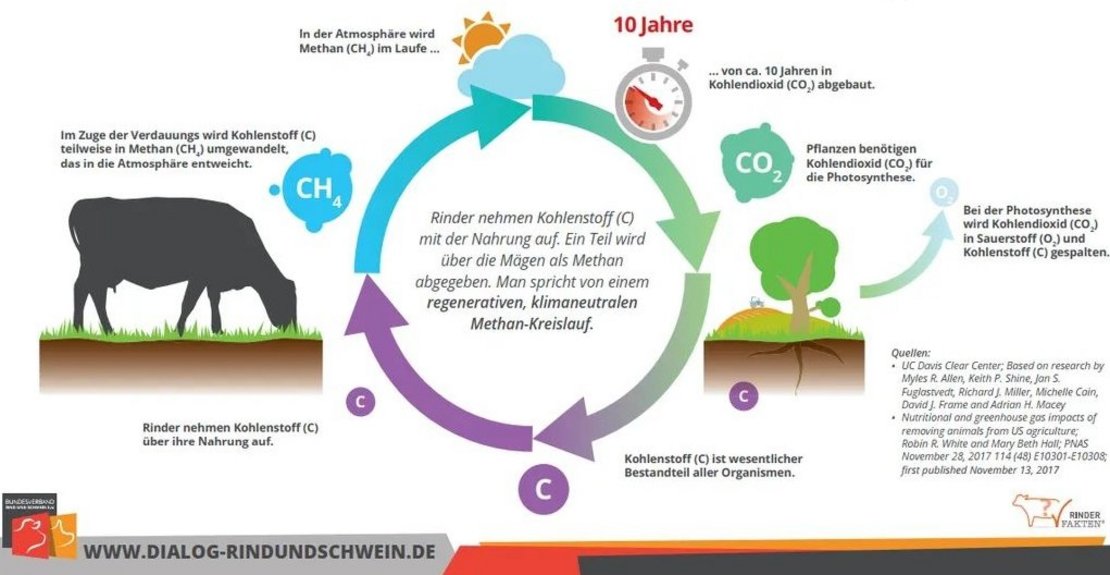

Die Nutztierhaltung - vor allem die Rinderhaltung - wird oft mit der Klimaerwärmung in Verbindung gebracht. Doch warum ist das so? Bei der Vergärung bzw. Verdauung von faserreichem Futter im Magen der Wiederkäuer entsteht Methan, das beim Atmen der Tiere abgegeben wird. Eine Entwicklung der letzten Jahre? Wohl kaum, denn dieser Vorgang ist nichts Besonderes und bereits seit über Jahrmillionen Bestandteil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs der Erde.

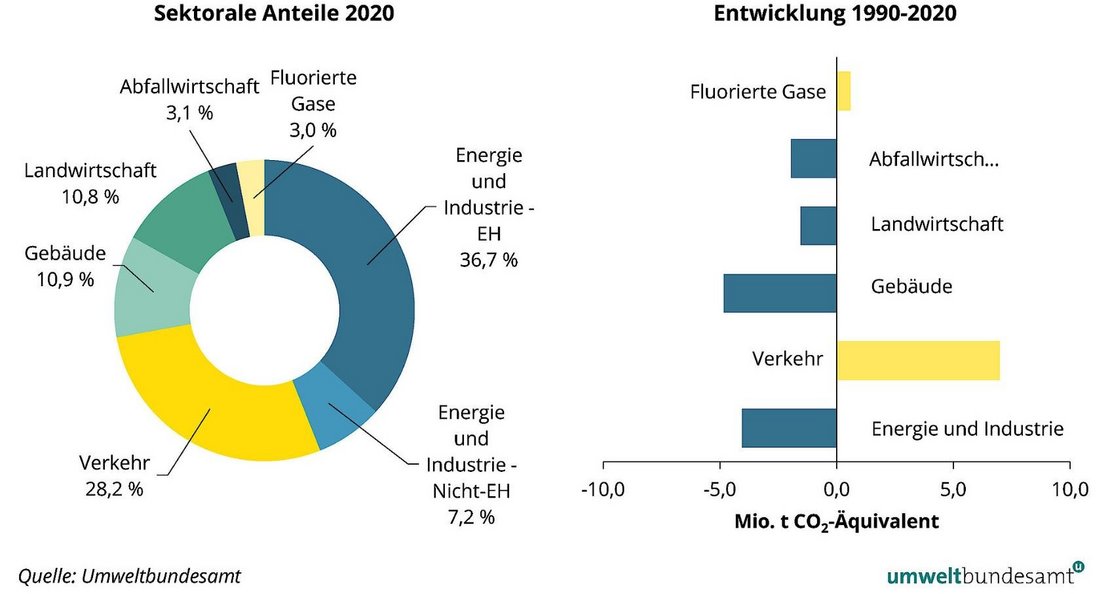

Was die Treibhausgasemissionen in die Höhe steigen lässt

Für den massiven Anstieg und auch das rasche Voranschreiten des Klimawandels sind vor allem die Förderung und Verbrennung der fossilen Energieträger Öl, Gas und Kohle verantwortlich. Der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasemissionen liegt bei 10,8 %, wobei ihr Anteil sinkt – im Gegensatz zum Verkehr.

Wo liegen wir im Vergleich zu anderen Ländern?

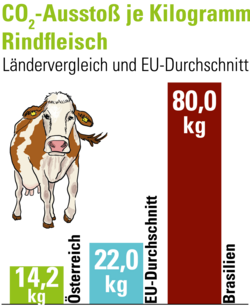

Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt: Österreich verursacht bei Fleisch und Milch den geringsten Ausstoß von Treibhausgasen. Während Österreich pro Kilogramm Rindfleisch 14,2 kg CO2 verursacht, sind es in Brasilien 80 kg CO2. Aber auch bei Schaf- und Ziegenfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch und Eiern hat Österreich die Nase vorn. Der Grund: Es muss kaum Futter importiert werden und der Grünfutteranteil ist entsprechend hoch.

Engagement der heimischen Tierhalter:innen

Die österreichische Tierhaltung arbeitet laufend daran, noch klimaeffizienter zu werden. So konnten beispielsweise schon vor einigen Jahren in der Milchwirtschaft die gentechnikfreie Fütterung und der Verzicht auf Futtermittel aus Übersee erfolgreich ausgebaut und verankert werden. Weiters wird auch an der Zucht von langlebigen, gesunden Tieren und an Maßnahmen in der Fütterung geforscht.

Spricht man über Landwirtschaft und Klimaemission dürfen niemals die Importe von Lebensmitteln oder agrarischen Rohstoffen aus fernen Ländern vernachlässigt werden. Diese werden mitunter mit so niedrigen Qualitäts-, Tierwohl- und Nachhaltigkeitsstandard erzeugt, dass deshalb diese Standards schon längst in Österreich und der gesamten EU verboten sind! Importiert dürfen sie allerdings leider werden, zum Nichtwissen der Konsument:innen.

Treibhausgasemissionen: Landwirtschaft vs. fossile Brennstoffe

Methan ist ein kurzlebiges Klimagas, das zu Wasser und Kohlenstoff abgebaut wird, der in Form von CO2 von den Pflanzen zum Wachsen aufgenommen wird. Der weitere Kreislauf ist bekannt: Pflanze wird Futter, Futter wird von Wiederkäuern gefressen, wodurch Methan abgegeben wird und das Nutztier ernährt wird. Die Nutztierhaltung ist also Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs. Hierbei gelangt kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre.

Anders ist dies bei Methan aus den fossilen Quellen Öl, Gas und Kohle. Fossile Rohstoffe haben Methan gebunden, es wurde also schon aus der Atmosphäre entfernt. Durch Nutzung wird es allerdings wieder freigesetzt und gelangt erneut in die Atmosphäre.

Wusstest du, dass ...

… die österreichische Fleisch- und Milchproduktion besonders klimaschonend ist?

Sie verursacht EU-weit die niedrigsten Treibhausgasemissionen.

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK Niederösterreich

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK Niederösterreich  © pixabay

© pixabay Methanemissionen bisher überbewertet

Die kurzfristigere Treibhausgaswirkung von Methan ist zwar deutlich stärker als jene von CO2, die Lebensdauer von Methan ist aber vergleichsweise kurz. Methan verbleibt im Schnitt 10 bis 12 Jahre in der Atmosphäre, bei CO2 sind es mehr als 1.000 Jahre. Diese Unterschiede in der Lebensdauer fließen nun in eine neue Berechnungsmethode des Weltklimarates ein.

Die neue Berechnungsmethode

Bisher wurde das globale Erwärmungspotential (GWP) erhoben. Bei dieser Berechnungsmethode werden klimaschädliche Gase in CO2 umgerechnet, ohne auf deren Lebenszyklus zu achten. Methan als kurzlebiges Gas wurde daher um das 3- bis 4-fache höher bewertet, als es sich durch die Betrachtung des tatsächlichen globalen Temperaturänderungspotentials (GTP) darstellt. Unter Berücksichtigung eines üblichen Messzeitraums von 100 Jahren ergibt sich nach der alten GWP-Methode ein Wert von 34 für Methan, während das neue GTP einen Wert von 11 ergibt. Dadurch zeigt sich, dass nach neuer Berechnung die Klimawirkung je Kilogramm Milch um ca. 50 % und je Kilogramm Rindfleisch um ca. 40 % niedriger liegt.