Presseaussendungen 2024

25 Jahre „Schule am Bauernhof“

Die Bildungsinitiative „Schule am Bauernhof“ feiert ihr 25-jähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Seit ihrer Gründung hat diese Initiative entscheidend dazu beigetragen, das Wissen über Landwirtschaft und die Wertschätzung für die Herkunft unserer Lebensmittel schon in jungen Generationen zu fördern.

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert laden speziell geschulte Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich Schulklassen und Kindergärten auf ihre Höfe ein, um Kindern und Jugendlichen das Leben und Arbeiten am Bauernhof näherzubringen und den Weg der Lebensmittel zu erforschen. Ob Butter und Käse herstellen, Brot backen, Tiere füttern oder Obst ernten – das direkte Erleben und das selbständige Tun stehen stets im Mittelpunkt. „‚Schule am Bauernhof‘ ist ein Schlüsselprojekt, um jungen Menschen ein praxisnahes Bild der heimischen Landwirtschaft zu vermitteln. Die Erfahrung am Hof fördert nicht nur das Wissen über die Herkunft der Lebensmittel, sondern schafft auch Wertschätzung für die Arbeit und Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern.

Einblick in die Erfolgsgeschichte von „Schule am Bauernhof“

Von den Anfängen an hat sich „Schule am Bauernhof“ zu einer der erfolgreichsten Bildungsinitiativen im landwirtschaftlichen Bereich entwickelt. Derzeit öffnen in Österreich rund 580 „Schule am Bauernhof“-Betriebe ihre Hoftore für Schulen und Kindergärten. Mittlerweile nehmen rund 90.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr das Angebot „Schule am Bauernhof“ in Anspruch. Jährlich werden rund 5.200 Führungen auf den Höfen durchgeführt. In den letzten zehn Jahren besuchten rund 845.000 Kinder und Jugendliche bei 50.500 Lehrausgängen einen Bauernhof. Die beeindruckenden Zahlen sprechen für sich.

Bäuerinnen nehmen wichtige Rolle in der Schulbildung ein

Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch die vielfältigen Tätigkeiten der Bäuerinnen. Im Rahmen der Schulaktionstage besuchen die Bäuerinnenvereine die 1. und 2. Volksschulklassen. Die Ortsbäuerinnen stellen den Erstkontakt zu den Schulanfänger:innen her und erzählen authentisch über ihre Arbeit und den spezifischen Betriebszweig. Heuer erreichen sie damit österreichweit rund 38.400 Kinder in ganz Österreich. Eine weitere Initiative ist „Landwirtschaft in der Schule“. Hier kommen pädagogisch ausgebildete Seminarbäuerinnen in die Schulklassen und eröffnen spannende Einblicke in die Welt der Landwirtschaft. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche in der Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, Sonderschule und an alle Schulformen der Oberstufe.

Schulbuch-Check mit alarmierenden Ergebnissen

Die Frage, was unser Nachwuchs über die Landwirtschaft und Lebensmittel weiß, haben die Bäuerinnen auch bei einem Schulbuch-Check, gemeinsam mit dem Verein „Wirtschaften am Land“, analysiert – mit alarmierenden Ergebnissen. Es wurden 97 Schulbücher der ersten acht Schulstufen auf Inhalte zu Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion untersucht. Vier von zehn Schulbüchern enthalten keinerlei landwirtschaftliche Inhalte, darunter 41 Prozent der Volksschulmaterialien, 57 Prozent der Biologielehrmittel und 23 Prozent der Geographie- und Umweltbildungsunterlagen in den AHS. In den restlichen Büchern sind die Informationen oft kurz und lückenhaft. Die Inhalte sind häufig fehlerhaft und ersetzen korrekte Darstellungen durch pauschale Aussagen. Globale und heimische Landwirtschaft werden oft gleichgesetzt, ohne reflektierte Unterscheidungen zu treffen. Besonders in Volksschulbüchern gibt es idyllische Zeichnungen statt realistischer Darstellungen von landwirtschaftlichen Betrieben, und die Rezepte sind meist einseitig auf pflanzenbasierte Gerichte ausgerichtet.

Appell an die Bildungseinrichtungen

Die Landwirtschaftskammer ruft auch die Pädagoginnen und Pädagogen dazu auf, das umfassende Angebot intensiv zu nutzen. Jedes Kind sollte im Laufe seiner Schulzeit mindestens einmal einen Bauernhof besuchen. Auch angehende Lehrkräfte sollten während ihrer Ausbildung Kontakt zu einem Bauernhof haben. Um dies zu unterstützen, baut die Landwirtschaftskammer die Zusammenarbeit mit pädagogischen Hochschulen stetig aus, damit angehende Lehrkräfte frühzeitig Kontakt zur Landwirtschaft bekommen und über die vielfältigen agrarpädagogischen Angebote Bescheid wissen.

Informationen zur Initiative „Schule am Bauernhof“

Die teilnehmenden Betriebe müssen strenge Qualitätskriterien erfüllen. Jede Bäuerin und jeder Bauer absolviert eine zertifizierte Grundausbildung von 88 Unterrichtseinheiten sowie eine jährliche Weiterbildung von acht Unterrichtseinheiten. Zusätzlich gehören Erste-Hilfe-Kurse, Hygieneschulungen, Sicherheitsüberprüfungen und Betriebschecks zu den Einstiegsvoraussetzungen. Bei Erfüllung dieser Kriterien wird der Betrieb mit der „Schule am Bauernhof“-Hoftafel ausgezeichnet.

Die agrarpädagogischen Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden im Rahmen des GAP-Strategieplan Österreich 2023 – 2027 aus öffentlichen Mitteln gefördert. Das Angebot umfasst neben Schule am Bauernhof auch die Seminarbäuer:innen als Botschafter:innen, die in die Schulen kommen. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft verfolgt mit der Förderung das Ziel, dass möglichst viele Teilnehmer:innen einen authentischen Einblick in die heimische Land- und Forstwirtschaft sowie deren vielfältige gesellschaftliche Leistungen erhalten.

Mehr Informationen unter: https://www.schuleambauernhof.at/

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Mehr Informationen unter https://www.schuleambauernhof.at/

Weichenstellung für die Zukunft; Verleihung des Innovationspreises „Vifzack“

Rund 450 Bäuerinnen und Bauern, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Partner der Land- und Forstwirtschaft trafen sich am Dienstag, den 22. Oktober, im Schloss Luberegg in Emmersdorf an der Donau zum Programmauftakt 2025-2030 der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Präsentation des Arbeitsprogramms für die kommende Kammerperiode, das auf zukunftsorientierte Schwerpunkte für eine nachhaltige und innovative Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich abzielt. Ein besonderes Highlight der Auftaktveranstaltung war die Verleihung des Innovationspreises „Vifzack“, der für herausragende Projekte und Ideen in der Land- und Forstwirtschaft vergeben wird.

Zukunftssicherung durch regionale Landwirtschaft und starke Interessenvertretung

Die Land- und Forstwirtschaft ist heute wichtiger denn je für eine stabile Versorgung mit regionalen Lebensmitteln und Rohstoffen. Österreich und die Welt stehen vor vielfältigen Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemie und geopolitischen Spannungen. Dies verlangt innovative Ansätze und Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich zeigt sich hier als verlässlicher Partner, der den bäuerlichen Betrieben auch in unruhigen Zeiten Stabilität und Unterstützung bietet.

Arbeitsprogramm 2025-2030: Deregulierung und klare Ziele

Mit dem neuen Arbeitsprogramm setzt die Landwirtschaftskammer Niederösterreich klare Prioritäten für die Zukunft. Schwerpunkte wie Bürokratieabbau und Deregulierung sollen die Bäuerinnen und Bauern in den kommenden Jahren spürbar entlasten. Mit einem starken Fokus auf Zusammenarbeit und klare Prozesse wird der Weg für zukunftsorientierte Entscheidungen und nachhaltige Lösungen geebnet, um die Landwirtschaft in Niederösterreich weiter zu stärken.

Landwirtschaftskammer ehrt innovative Betriebe mit "Vifzack"

Ein besonderes Highlight der Auftaktveranstaltung war die Verleihung des Innovationspreises „Vifzack“, der heuer zum zweiten Mal von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich vergeben wurde. Damit werden Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich ausgezeichnet, die unternehmerischen Mut beweisen und innovative Projekte auf ihren Betrieben erfolgreich umgesetzt haben. 89 engagierte Bäuerinnen und Bauern aus ganz Niederösterreich haben sich beworben und stellten sich mit ihren erfolgreich umgesetzten Projekten einer unabhängigen Fachjury. In acht Kategorien haben sich in den Jurysitzungen je drei Finalist:innen herauskristallisiert. Die Sieger jeder Kategorie wurden beim Programmauftakt vor den Vorhang geholt. Weiters wurde der Publikumspreis vergeben, wo Interessierte online für ihren Favoriten unter den Einreichungen abstimmen konnten.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Mehr Informationen zum Vifzack, zu den teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern, den Finalist:innen und den Sieger:innen

Bäuerinnen NÖ erreichen neuen Teilnahmerekord bei Schulaktionstagen

Die Bäuerinnen Niederösterreich setzen auch im Schuljahr 2024/25 ihre erfolgreiche Initiative fort, um Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Volksschulklassen einen lebendigen Einblick in die heimische Landwirtschaft zu bieten. Im Rahmen der Schulaktionstage besuchen die Mitglieder des Vereins ‚Die Bäuerinnen‘ Schulen im ganzen Bundesland und vermitteln ihr umfangreiches Wissen über regionale Landwirtschaft, gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion.

Bäuerinnen begeistern mit Schulaktionstagen – Rekordteilnahme erreicht

Die Bäuerinnen Niederösterreich haben mit ihren Schulaktionstagen in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt: Rund 12.000 Kinder aus Volksschulen erleben Landwirtschaft hautnah. Mit ihrem Engagement ermöglichen die Bäuerinnen den jüngsten Schüler:innen, regionale Landwirtschaft und gesunde Ernährung direkt in der Schule zu entdecken. Der Aktionstag ist seit fast zehn Jahren fester Bestandteil in niederösterreichischen Schulen und startet jährlich am Welternährungstag.

Spielerisches Lernen für gesunde Ernährung

Im Mittelpunkt der Schulaktionstage steht das praxisnahe Erleben: Die Kinder lernen auf spielerische Weise, wie heimische Lebensmittel entstehen und warum regionale Produkte für eine gesunde Ernährung wichtig sind.Wichtig ist, die Bedeutung, den Wert regionaler und saisonaler Produkte schätzen zu lernen. Mit Herzblut zeigen die Bäuerinnen, wie viel Arbeit in der Lebensmittelproduktion steckt.

Nachhaltigkeit im Klassenzimmer: Bewusstsein für regionale Produkte

Die Aktionstage fördern das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und nachhaltige Landwirtschaft. Diese Initiative vermittelt lebendig das Wissen über moderne Landwirtschaft. Ein Höhepunkt ist das gemeinsame Zubereiten einer gesunden Jause – so erleben die Kinder selbst, wie Spaß und gesunde Ernährung Hand in Hand gehen.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Weitere Informationen zur Aktion unter www.baeuerinnen-noe.at/schulaktionstage.

Erdäpfelernte: Drahtwurm schädigt Erdäpfel

Die Erdäpfelernte 2024 steht unter keinem guten Stern: Der Drahtwurm hat massive Schäden verursacht und große Teile der Ernte sind so stark durchlöchert, dass sie oft nicht einmal mehr als Speisekartoffeln geeignet sind. Das bedeutet für die Betriebe nicht nur weniger Ertrag, sondern auch hohe zusätzliche Kosten für das Aussortieren der schadhaften Knollen. Ohne wirksame Maßnahmen wird der Anbau für viele Bauern unrentabel.

Hitze und Trockenheit verstärken Schädlingsbefall – Bewässerung als mögliche Lösung

Neben dem Drahtwurm machte auch die lange Trockenphase den Erdäpfeln zu schaffen. Fehlt dem Boden Feuchtigkeit, zieht der Drahtwurm direkt in die Knollen – ein Problem, das durch die steigenden Temperaturen noch verstärkt wird. Eine Lösung könnte eine bessere Bewässerungsinfrastruktur sein, besonders in den trockenen Gebieten im Osten Niederösterreichs. Viele Betriebe sehen sich sonst gezwungen, die Erdäpfelproduktion aufzugeben.

Fehlende Pflanzenschutzmittel und steigende Importe bedrohen heimische Produktion

Ein weiteres Problem sind fehlende Pflanzenschutzmittel, die den Drahtwurm bekämpfen könnten. Viele Mittel sind inzwischen verboten, während im Ausland noch Wirkstoffe verwendet werden dürfen, die in Österreich nicht zugelassen sind. Es braucht Solidarität von Handelsketten, um vermehrte Importe zu vermeiden und die heimische Produktion zu schützen.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

UNESCO erklärt Wolkersdorfer Winzerbrauchtum zum immateriellen Kulturerbe

Das „Ausführen des Hauerfahns und der Hüterbaum in Wolkersdorf im Weinviertel“ wurde von der UNESCO-Kommission in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Es ist eine Tradition, die sich seit Jahrzehnten in Wolkersdorf hält und von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Die Hauerfahne gilt als Zunftfahne der Wolkersdorfer Winzerfamilien. Das „Ausführen des Hauerfahns und der Hüterbaum in Wolkersdorf im Weinviertel“ ist einer von fünf neuen Einträgen im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich. Das von der Stadtgemeinde Wolkersdorf gemeinsam mit dem Weinbauverein, der Stadtkapelle und der Pfarre Wolkersdorf eingereichte Kulturerbe wurde in der Rubrik „Gesellschaftliche Praktiken in Niederösterreich“ aufgenommen. Nachdem ähnliche Traditionen in anderen Gemeinden völlig abgekommen seien, hätten sich in Wolkersdorf bis heute sämtliche Rituale halten können. So vermischten sich hier Traditionen der Handwerkszünfte mit jenen der Hauer und des Kirtagsbrauchtums, ein einzigartiges Konglomerat an Traditionen unterschiedlicher Ursprünge, was diesen „Wolkersdorfer Traditionskomplex“ so besonders mache, erklärte der Wolkersdorfer Historiker Wolfgang Galler.

Bei einem Festakt im Juni konnten Bürgermeister Dominik Litzka und Weinbauvereins-Obmann Christian Pleil zahlreiche Ehrengäste begrüßen, allen voran Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Österreichischer Weinbaupräsident. Es ist den weinbautreibenden Familien und ihren vielen Helfer:innen gegönnt, diese einzigartige Fahne nach außen zu tragen und darauf stolz zu sein. Das Lob gilt allen, die einerseits die Vergangenheit würdigen und andererseits aus Erfahrung die Zukunft gestalten. Dass die Wolkersdorfer Winzertraditionen nur unter dem Zutun vieler Familien und sogar Generationen aufrechterhalten werden konnten und weiterhin können, erklärte Josef Pleil. Er war es, der der als Winzer, Mitglied und ab Mitte der 1980er Jahre als Obmann des Wolkersdorfer Weinbauvereines, traditionsbewusst auf die Zeitläufte (z.B. des Strukturwandels des Weinbaus) reagierte. Auch als langjähriger Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes hatte er Verantwortung für das Brauchtum, das mit dem Weinbau seit Generationen verbunden ist.

UNESCO zitiert aus den Bewerbungsunterlagen und begründet dies wie folgt:

Jährlich wird in Wolkersdorf bei der Fronleichnamsprozession die große Hauerfahne mitgetragen. Dabei tragen acht Personen aus dem Kreis der Wolkersdorfer Winzer*innen („Hauerburschen“ und „Hauermädchen“) die Fahne, was als schwerste, aber auch ehrenvollste Aufgabe angesehen wird. Dieselben „Hauerburschen“/„Hauermädchen“ sind auch mit dem Aufstellen und Umschneiden des Hüterbaumes in Wolkersdorf betraut. Das Aufstellen ist mit zahlreichen Aktivitäten, Kulinarik und musikalischer Begleitung verbunden. Beide Praktiken spiegeln die enge Verbundenheit der Ortschaft mit dem Weinbau wider.

Erste schriftliche Belege über die Ausübung der Traditionen um die Hauerfahne in Wolkersdorf finden sich im späten 19. Jahrhundert, die aber auf ein schon langes Bestehen der Praxis hinweisen. Diese sollte einerseits den Standesstolz der örtlichen Weinbauern und Weinbäuerinnen verdeutlichen und durch die repräsentative Ausformung die gesellschaftliche Relevanz sichtbar machen. Damals wie heute ist das Tragen der Hauerfahne mit einer Vielzahl von Praktiken und Ritualen umgeben, die über die Jahre weitergegeben wurden, sich allerdings mit der Zeit zum Teil geändert haben. Dies betrifft einerseits die speziell dafür getragene Kleidung, wie Schärpen, Weinlaubkranz und Kalmuckjanker (wobei früher auch Frack und Zylinder getragen wurden), aber auch gemeinschaftliche Arbeiten im Vorfeld wie das Schmücken der Fahne mit Rosen, Weinlaub und Kornähren.

Waren die „Hauerbuschen“ ehemals die Söhne der lokalen Winzer*innen, sind es heute auch weitere Personen (aller Geschlechter und jeden Alters) aus und rund um Wolkersdorf. Seit den 1970er Jahren wird von denselben Personen auch das Aufstellen und Umschneiden eines Hüterbaumes am Wolkersdorfer Hauptplatz durchgeführt. Der Hüterbaum markiert den Beginn und das Ende der Weinlese und wird rund um Martini (11. November) umgeschnitten. Dabei sind die Ausübenden mit dem Fällen, Schmücken, Aufrichten und Schneiden eines Baumes betraut, sowie der Ausrichtung des Festes zur Verkostung des ersten Jungweines. Die Gemeinschaft der „Hauerburschen“ und „Hauermädchen“ wird vom Weinbauverein Wolkersdorf, der Stadtgemeinde, der Kapelle und Pfarrgemeinde finanziell wie organisatorisch unterstützt, da das „Ausführen des Hauerfahns“ und der Hüterbaum für die lokale Gemeinschaft als wichtige soziale und identitätsstiftende Praxis angesehen werden.

Die Praxis der Hauerfahne konnte sich aufgrund des Einsatzes der Ausübenden weiter in der Gegend erhalten, die ansonsten vielerorts abgekommen ist. Durch verschiedene Erhaltungsmaßnahmen wird weiterhin sichergestellt, dass die Praxis auch weiter bestehen bleibt. Dazu zählen unter anderem Medienauftritte, Ausstellungen, veröffentlichte wie geplante Studien und Publikationen. Bild- und Videomaterial wird über die Topothek der Stadtgemeinde gesammelt, laufend erweitert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Frauenpower in der Landwirtschaft

Frauen sind in der Landwirtschaft nicht nur unterstützende Kräfte, sondern oft die treibenden Akteurinnen. 36 Prozent der Höfe in Niederösterreich werden mittlerweile von weiblicher Hand geführt – Tendenz steigend. Immer mehr Landwirtinnen verfolgen heute selbstbewusst ihre Ziele, entwickeln eigenverantwortlich neue Betriebszweige, erschließen zusätzliche Einkommensquellen für ihre Höfe und tragen somit entscheidend zum Erfolg und zur Innovationskraft der Branche bei. Das ist echte Frauenpower in der Landwirtschaft. Die Kammer unterstützt die Betriebsführer:innen mit einem vielfältigen Bildungsangebot.

Die Bäuerin von heute versteht sich als traditionsbewusste Frau und moderne Unternehmerin zugleich, ist offen für Veränderungen und stark an Aus- und Weiterbildung interessiert. Oft bringen Frauen Wissen und Erfahrungen aus anderen Ausbildungen und Berufen mit, bauen eigene innovative Betriebszweige auf und beeinflussen damit die Entwicklung der Betriebe wesentlich. Der Dialog mit den Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung für faire Voraussetzungen im Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaft ist den Bäuerinnen von heute ein großes Anliegen.

Bäuerinnen nutzen eifrig Bildungsangebote der Landwirtschaftskammer

Um die Fähigkeiten und das Wissen der Betriebsführerinnen zu erweitern und zu stärken, bietet die Landwirtschaftskammer Niederösterreich vielfältige Bildungsveranstaltungen speziell für Frauen in der Landwirtschaft an. Diese Angebote sollen die Bäuerinnen bei der erfolgreichen Betriebsführung unterstützen und verzeichnen beste Erfolge. So haben vor kurzem 17 engagierte Teilnehmerinnen den Kurs „Landtechnik für Frauen“ erfolgreich abgeschlossen, der von der LK-Technik Mold in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) organisiert wurde. Die Ausbildung trägt dazu bei, die Rolle der Bäuerinnen auf den Höfen weiter zu stärken. Die Teilnehmerinnen erhielten zusätzliche Werkzeuge und vertieftes Know-how rund um Landmaschinen – von der Wartung, Reparatur und Instandhaltung über Precision Farming bis hin zur Maschinenkostenrechnung. Neben theoretischen Grundlagen lag ein besonderer Schwerpunkt auf praktische Übungen mit dem Traktor und digitalen Technologien. Die Gelegenheit, verschiedene landwirtschaftliche Geräte zu bedienen, soll das Selbstvertrauen der Frauen in ihre eigenen Fähigkeiten stärken.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Industrie, Landwirtschaft und Tourismus in Niederösterreich ziehen an einem Strang

Die Verbindung zwischen Industrie, Landwirtschaft und Gastronomie bzw. Tourismus ist viel enger, als es den meisten Menschen bewusst ist. In Niederösterreich betonen Vertreter der Industrie, Landwirtschaft und Tourismus die Bedeutung einer intensiven Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bei einem Treffen diskutierten Kari Ochsner (IV-NÖ), Johannes Schmuckenschlager (Landwirtschaftskammer NÖ) und Mario Pulker (WKNÖ Gastronomie) über Synergien zwischen den Sektoren. Sie stellten heraus, dass eine intensive Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Produktion am Feld über die Verarbeitung bis hin zum Teller, Vorteile für alle bringt. Dazu ist es notwendig, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich jeder Sektor unbürokratisch und international konkurrenzfähig entfalten kann.

Synergien zwischen Industrie, Tourismus und Landwirtschaft

Die Industrie verarbeitet Produkte der Landwirtschaft und schafft somit einen bedeutenden Mehrwert. Denken wir beispielsweise an die Lebensmittelindustrie, die Rohstoffe wie Milch, Zuckerrüben oder Früchte zu hochwertigen Produkten verarbeitet. Zudem stellt die Industrie Maschinen her, die in der Landwirtschaft unverzichtbar sind. Ein Paradebeispiel dafür sind die Steyr-Traktoren, die bei CNH Industrial in St. Valentin produziert werden und weltweit im Einsatz sind. Die Hotellerie und Gastronomie wiederum beherbergt und bewirtet Business-Gäste, die Geschäfte mit Industrieunternehmen abschließen. Gleichzeitig verarbeitet sie die von der Landwirtschaft produzierten Lebensmittel zu köstlichen Speisen. Diese enge Verflechtung zeigt, wie sehr die verschiedenen Wirtschaftsbereiche voneinander profitieren.

Wert regionaler Rohstoffe und kleinstrukturierter Familienbetriebe

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Förderung regionaler Rohstoffe und kleinstrukturierter Familienbetriebe, die besonders flexibel auf Marktanforderungen reagieren können. Die Vertreter plädierten für eine verstärkte Kooperation und betonten, dass Landwirtschaft, Industrie und Tourismus die tragenden Säulen der niederösterreichischen Wirtschaft seien. Eine intensive Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette bringt Vorteile für alle. Dazu ist es notwendig, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich jeder Sektor unbürokratisch und international konkurrenzfähig entfalten kann. Gemeinsam könnten sie durch gezielte Werbemaßnahmen den Wirtschaftsstandort Niederösterreich besser positionieren. Zudem warnten sie vor neuen Steuern, die die Wettbewerbsfähigkeit der Region gefährden könnten.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

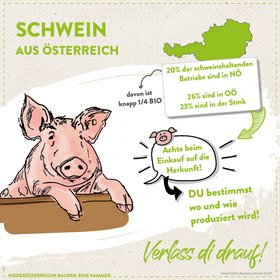

Entwicklung und Zukunft der Tierhaltung in Niederösterreich

Die Entwicklung und Zukunft der Tierhaltung in Niederösterreich wird von vielen Faktoren beeinflusst, wobei klare Kaufentscheidungen für in Österreich produzierte Lebensmittel und die Abgeltung hoher Qualitätsstandards von besonderer Bedeutung sind. Dies war das zentrale Thema eines Fachgesprächs in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Diskutiert wurden die aktuelle Situation der Tierhaltungsbetriebe, Entwicklungspotenziale und -hemmnisse in der Fleischbranche sowie das Thema Tierwohl und dessen Marktfolgen.

Investitionsbereitschaft und Marktsituation

Zwischen 2014 und 2022 investierten 87 Prozent der Tierhaltungsbetriebe freiwillig in höhere Tierwohlstandards. Mit zunehmender Unsicherheit der Rahmenbedingungen und einer härteren Marktsituation sinkt jedoch die Investitionsbereitschaft. Besonders betroffen ist die Schweinebranche, da die ständig erhöhten Standards in Österreich durch Billigimporte gefährdet werden.

Politik und langfristige Rahmenbedingungen

Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung wird als wichtiger Schritt betrachtet, muss jedoch konsequent umgesetzt werden. Verarbeiter:innen, Handel, Gastronomie und Konsument:innen sollten gezielt inländische Produkte wählen. Langfristige Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit sind unerlässlich, um die Tierhaltung in Österreich zu sichern. Ideologische Wünsche einzelner NGOs dürfen die Tierhaltung in Österreich nicht verunmöglichen.

Qualitätsmanagement und Wertschöpfung

Im ersten Quartal 2024 wurden mehr als 1.000 tierhaltende Betriebe über aktuelle Kontrollstandards informiert. Das Interesse der Tierhalter:innen zeigt die hohe Akzeptanz unabhängiger Kontrollen als Qualitätsnachweis. Der Mehraufwand für mehr Tierwohl muss jedoch abgegolten werden, sonst sind viele Höfe gezwungen, aufzugeben. Ein gemeinsamer Einsatz aller Partner:innen in der Wertschöpfungskette ist notwendig, um den Anteil an Tierwohl-Produkten zu steigern.

AMA-Gütesiegel und neue Kommunikationsstrategie

Das AMA-Gütesiegel steht seit über 30 Jahren für kontrollierte Qualität und nachvollziehbare Herkunft. 7.612 Landwirt:innen aus Niederösterreich nehmen am Programm teil. Das AMA-Gütesiegel gilt als das transparenteste in Österreich, da es Qualitätskriterien und Kontrollergebnisse öffentlich auf haltung.at kommuniziert. Die Kampagne „Das hat einen Wert“ zeigt echte Bäuerinnen und Bauern.

Forschungsergebnisse zu Tierwohl

Forschungsergebnisse von KeyQUEST Marktforschung bestätigen, dass Tierwohl ein wichtiges Zukunftsthema ist, jedoch oft eine klare Definition fehlt. Konsument:innen fordern mehr Tierwohl, sind aber häufig nicht bereit, dafür zu zahlen. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind essenziell für das Funktionieren von Tierwohlprogrammen. Kontrollen tragen dazu bei, dieses Vertrauen zu erhalten.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Regionalität und Qualität von Ackerfrüchten im Fokus

90 Prozent der Bevölkerung kennen das AMA-Gütesiegel. Es steht für nachvollziehbare Herkunft, Qualität und Kontrolle. Ab der Ernte 2024 wird es auch ein AMA-Gütesiegel für Ackerfrüchte geben, das garantiert, dass in Brot und Gebäck mit dem AMA-Gütesiegel ausschließlich herkunftsgesichertes österreichisches Getreide verwendet wird.

Kenntlich machen, wo österreichisches Getreide drin steckt

Das neue AMA-Gütesiegel-Programm für Ackerfrüchte verringert die Austauschbarkeit der heimischen Getreideprodukte und sichert die regionale Produktion ab. Nur Getreide und Mehl, das in Österreich angebaut, geerntet und vermahlen wurde, darf das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel tragen. Ab Herbst 2024 können Konsument:innen Brot und Gebäck mit AMA-Gütesiegel kaufen und erhalten gesicherte österreichische Qualität. Mit der Aufnahme von Getreideerzeugnissen in das AMA-Gütesiegel-Programm wird Regionalität beim Einkauf von Mehl, Brot und Gebäck stärker ins Bewusstsein der Konsument:innen gerückt.

Teilnahme und Vorteile

Bereits 5.450 Ackerbaubetriebe haben sich bis Mitte April zur Teilnahme am AMA-Gütesiegel angemeldet. Es ist großartig, dass das neue AMA-Gütesiegel für Ackerfrüchte so gut angenommen wird. Wenn sich Bäuerinnen und Bauern anmelden, stärken sie die Einzigartigkeit ihrer Arbeit und ihrer Produkte und setzen ein starkes Zeichen in Richtung Konsument:innen, die widerum stark auf Regionalität und Gütesiegel setzen.

Vorteile des AMA-Gütesiegels auf einen Blick

- Verringerung der Austauschbarkeit von heimischem Getreide

- Zusätzliche Flexibilität bei der Vermarktung ab der Ernte 2024 für das gesamte Getreide, unabhängig von der Qualität

- Transparente Herkunftssicherung

- Gewährleistung der hohen Qualität der heimisch produzierten Lebensmittel

- Sichtbarmachung der ÖPUL-Leistungen für Umwelt, Klima und Biodiversität

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Österreichische Eier stehen für Qualität und hohe Tierwohlstandards

In Niederösterreich sorgen 540 Eierbäuerinnen und -bauern dafür, dass zu Ostern genug heimische Eier verfügbar sind. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich betont, dass beim Kauf von gefärbten Eiern besonders auf die Herkunft geachtet werden sollte, da hier keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung besteht.

Bewusster Eierkauf

Eier aus Österreich – ob roh oder gefärbt – stehen für höchste Qualität. Mit dem Kauf heimischer Eier unterstützen Konsument:innen Regionalität und hohe Tierwohlstandards. Transparenz ist auch im Osternest wichtig, daher sollte die Herkunft klar erkennbar sein. Die Konsument:innen haben ein Recht darauf zu wissen, woher die Eier kommen und wie die Hennen gehalten wurden. Nur so können sie die hohen Tierwohlstandards honorieren und die heimische Geflügelwirtschaft stärken.

Herkunftskennzeichnung schafft Sicherheit

In Österreich werden zu Ostern etwa 60 Millionen gefärbte Eier verzehrt, davon rund zwölf Millionen in Niederösterreich. Bei Frischeiern gibt der Erzeugercode Auskunft über die Haltungsform und das Herkunftsland. Bei gefärbten Eiern ist diese Kennzeichnung nicht verpflichtend. Fehlt der Herkunftshinweis, stammen die Eier oft aus ausländischer Käfighaltung, die in Österreich verboten ist.

Um sicherzugehen, dass die Eier aus Österreich kommen, empfiehlt es sich, beim Eierbauern in der Region zu kaufen oder auf das AMA-Gütesiegel zu achten. Eine transparente Rückverfolgbarkeit der Eier bis zum Betrieb gibt den Konsument:innen Sicherheit und schafft Vertrauen. Das AMA-Gütesiegel garantiert, dass die Eier mit einem Erzeugercode gestempelt sind, der Rückverfolgbarkeit und Transparenz bis zum Bauernhof ermöglicht. Die klare Deklaration der Herkunft schafft Klarheit für die Konsument:innen und mehr Wertschöpfung für unsere heimischen Bauern.

Absatz von gefärbten Eiern steigt

Die niederösterreichischen Eierbäuerinnen und -bauern produzieren für Ostern rund 17 Millionen farbfähige Eier. Der Trend zum gefärbten, gekochten Ei ist durch die einfache Handhabe und die gleichmäßig hohe Qualität beliebt. Die optimale Reifezeit von zehn bis 18 Tagen vor der Färbung sorgt für erstklassigen Geschmack. Zudem gibt es ein umfangreiches Farbsortiment, das den Konsument:innen eine große Auswahl bietet.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Land NÖ, Landwirtschaftskammer NÖ und NÖ Waldverband unterzeichnen Charta für eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung

Das Land Niederösterreich, die Landwirtschaftskammer Niederösterreich und der Niederösterreichische Waldverband haben eine Charta für eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung unterzeichnet. Die neuen EU-Regelungen zur Entwaldung und zur Wiederherstellung der Natur, die im Rahmen des Green Deals eingeführt wurden, stehen in der Kritik. Sie werden als realitätsfern betrachtet und führen nicht zu dem beabsichtigten Waldschutz. Stattdessen verursachen sie wirtschaftliche Verluste, da das Holz im Wald verrottet und nicht genutzt werden darf, was sowohl die Waldbesitzer:innen als auch die Bevölkerung betrifft.

Kritik an neuen EU-Regelungen

Mehr als 40 Prozent der niederösterreichischen Landesfläche sind von Wald bedeckt, der ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ist. Die neuen EU-Regelungen werden als problematisch und unverständlich angesehen. Es wird argumentiert, dass illegale Entwaldung in anderen Teilen der Welt kein Grund sein darf, die heimische Forst- und Holzwirtschaft einzuschränken.

Charta für eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung

Anlässlich des Tags des Waldes wurde die „Charta für eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung in Niederösterreich“ unterzeichnet. Diese Charta fordert eine praxistaugliche europäische Politik, die den Waldbesitzer bei der nachhaltigen Bewirtschaftung und Pflege der Wälder hilft. Die Einbindung der Waldbesitzer in einen strukturierten Dialog ist notwendig, um klimastabile, zukunftsfähige Wälder zu schaffen.

Effiziente Waldnutzung statt Bürokratie

Die geplante Entwaldungsverordnung erfordert aufwendige Nachweise, dass für die Produktion kein Wald gerodet wurde. Diese Anforderungen werden als überzogen betrachtet, da dieses Problem in Österreich nicht besteht. Hier wächst der Wald jährlich um rund 3.400 Hektar. Zusätzliche Nachweise mit GPS-Verortung der gefällten Bäume werden als unnötig angesehen und belasten die Waldbesitzer mit sinnlosen Vorschriften, die wertvolle Energie und Zeit verschwenden.

Petition gegen bürokratische Hürden

Die „Charta für eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung“ startet eine europaweite Petition gegen überzogene EU-Regelungen in der Forstwirtschaft. „Die Bewirtschaftung der Wälder darf nicht zu einem bürokratischen Spießrutenlauf werden“, sind sich Pernkopf, Schmuckenschlager und Fischer einig.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

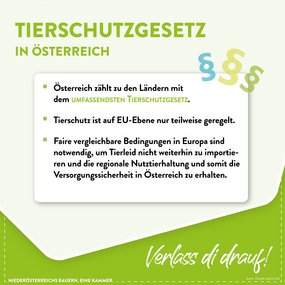

Höhere Standards und die Notwendigkeit von Unterstützung entlang der Wertschöpfungskette

Österreichs Bäuerinnen und Bauern setzen hohe Standards im Bereich Tierwohl um, beispielsweise durch den Ausstieg aus Vollspaltenböden. Österreich ist eines der wenigen Länder im EU-Binnenmarkt, das den Ausstieg aus Vollspaltenböden eingeleitet hat. Diese Qualitätsstandards sollen weiter ausgebaut werden, allerdings benötigen die Betriebe praxistaugliche und langfristig gültige Regelungen. Derzeit ist die Nachfrage nach mehr Tierwohl – insbesondere im Schweinebereich – noch gering. Daher ist es wichtig, dass alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette, einschließlich Konsument:innen, Gastronomie und öffentlicher Beschaffung, diesen Weg unterstützen. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich weist auf eine bereits negative Entwicklung bei der Pute hin und befürchtet Ähnliches beim Schwein.

Bedarf an mehr Nachfrage und Unterstützung

Die Tierhaltung in Österreich ist kleinstrukturiert und steht im internationalen Wettbewerb. Die Versorgung mit hochwertigem Schweinefleisch aus regionaler Erzeugung erfordert den Kauf von Tierwohlprodukten. Das Angebot an Tierwohlprodukten übersteigt jedoch die Nachfrage. Landwirt:innen sind bereit, in mehr Tierwohl zu investieren, benötigen jedoch die Zahlungsbereitschaft der Verarbeiter:innen und Verbraucher:innen. Ohne diese Bereitschaft sinkt die Versorgung mit heimischer Ware, und es wird vermehrt Fleisch aus Ländern mit niedrigeren Haltungsstandards importiert, was die Selbstversorgung gefährdet.

Beispiel Putenfleisch: Verfügbarkeit und Import

Ein Beispiel ist das Putenfleisch: Obwohl es ein ausreichendes Angebot an heimischem Putenfleisch gibt, wird häufig günstigeres Fleisch aus dem Ausland importiert. Höhere Produktionsstandards bedeuten höhere Kosten, die oft nicht bezahlt werden. Dies führt dazu, dass heimisches Putenfleisch zu wenig Absatz findet und österreichische Stallungen leerstehen. Heimische Lebensmittel haben ihren Wert und benötigen einen entsprechenden Preis.

Gefahr für die Schweinehaltung

Für die Schweinehaltung in Österreich ist eine Absicherung im europäischen Wettbewerb notwendig. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu Vollspaltenböden in der Schweinehaltung unterstreicht die Notwendigkeit von Planungs- und Rechtssicherheit sowie wirtschaftlich praktikablen Regelungen mit langfristiger Gültigkeit für Stallungen.

Öffentliche Hand und regionale Beschaffung

Die öffentliche Hand trägt Verantwortung, insbesondere öffentliche Auftraggeber, die Großküchen betreiben. Das Angebot an regionalen Lebensmitteln ist vorhanden, und die Konsument:innen wünschen sich diese auch im Außer-Haus-Verzehr. In Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Schulen ist es besonders wichtig, beste Lebensmittelqualität aus heimischer Produktion anzubieten. Eine Erhöhung des Anteils österreichischer Lebensmittel in Großküchen um nur 10 Prozent würde 500 landwirtschaftliche Betriebe absichern.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at