Presseaussendungen

2025

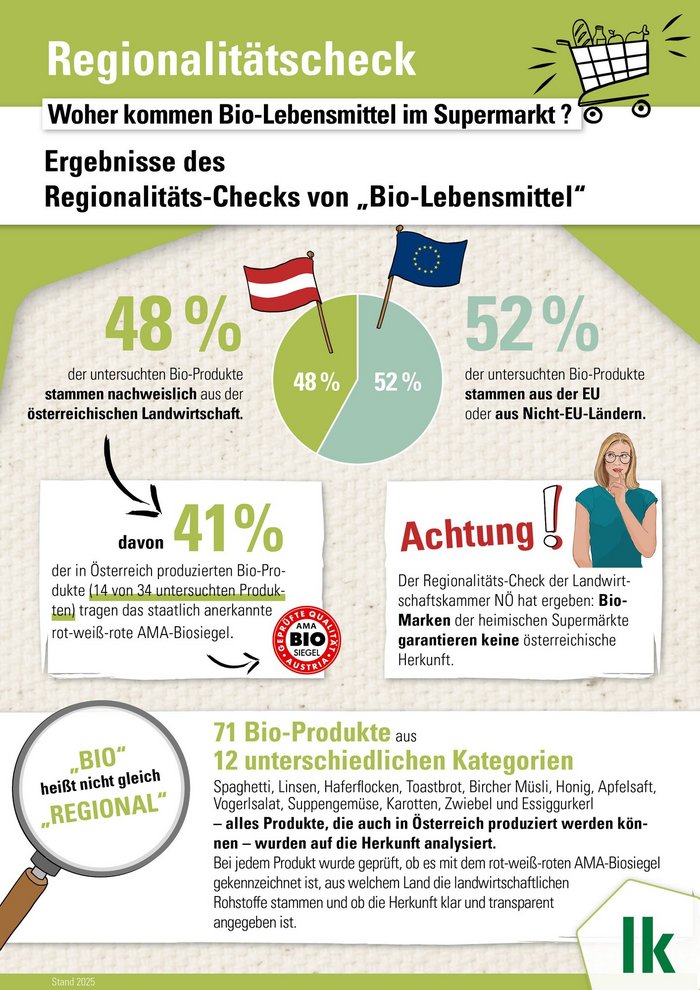

Untersuchungen zeigen, dass Konsument:innen beim Kauf von Bio-Lebensmitteln vermehrt bewusst österreichische Bioprodukte bevorzugen. Kann man aber immer schnell und einfach erkennen woher die Produkte stammen? Ein Regionalitäts-Check der Landwirtschaftskammer Niederösterreich verdeutlicht, dass viele Bio-Produkte in Supermärkten noch nicht aus heimischer Produktion kommen. Bei über der Hälfte der untersuchten Produkte sind die Rohstoffe nicht aus Österreich. Von den untersuchten Bio-Produkten aus nachweislich österreichischer Produktion sind 41 Prozent mit dem rot-weiß-roten AMA-Biosiegel, das als einziges staatlich anerkanntes Siegel heimische Herkunft bei Bio-Produkten garantiert, gekennzeichnet.

Zentrale Ergebnisse des Regionalitäts-Checks „Bio-Lebensmittel im Supermarktregal“

- 48 Prozent der untersuchten Bio-Produkte (34 von 71 untersuchten Lebensmitteln) stammen nachweislich aus der österreichischen Landwirtschaft.

- 52 Prozent der getesteten Produkte (37 von 71 untersuchten Lebensmitteln ) stammen aus der EU oder aus Nicht-EU-Ländern.

- Besonders bedenklich: Selbst Bio-Marken der heimischen Supermärkte garantieren keine österreichische Herkunft.

- 41 Prozent der in Österreich produzierten Bio-Produkte (14 von 34 untersuchten Lebensmitteln) tragen das rot-weiß-rote AMA-Biosiegel.

Was und wie wurde untersucht?

Im Rahmen des Regionalitäts-Checks wurden 71 Bio-Produkte im Supermarktregal aus zwölf unterschiedlichen Kategorien analysiert: Spaghetti, Linsen, Haferflocken, Toastbrot, Bircher Müsli, Honig, Apfelsaft, Vogerlsalat, Suppengemüse, Karotten, Zwiebel und Essiggurkerl – alles Produkte, die auch in Österreich produziert werden können. Die Untersuchung erfolgte in den Filialen der großen Lebensmittelhändler in Österreich. Bei jedem Produkt wurde geprüft, ob es mit dem rot-weiß-roten AMA-Biosiegel – es garantiert als einziges staatlich anerkanntes Siegel österreichische Herkunft bei Bio-Produkten – gekennzeichnet ist, aus welchem Land die landwirtschaftlichen Rohstoffe stammen und ob die Herkunft klar und transparent angegeben ist.

Wofür steht das AMA-Biosiegel?

Auf dem EU-Bio-Logo aufbauend hat die AMA-Marketing ein Gütesiegel für Bio-Lebensmittel entwickelt – das staatlich anerkannte AMA-Biosiegel. Es garantiert hohe Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und im Vergleich zum EU-Bio-Logo mehr Bio durch verbesserte Umweltstandards. Und das rot-weiß-rote AMA-Biosiegel bietet eine garantierte Herkunftssicherung: Es gewährleistet, dass sowohl die Rohstoffe als auch die Verarbeitung in Österreich erfolgen.

Herausforderung EU-Bio-Logo – Konsument:innen müssen genau hinschauen

Das EU-Bio-Logo (grünes Blatt) ist ein erster guter Anhaltspunkt, doch es zeigt nicht immer eindeutig, aus welchem Land ein Produkt stammt. Die Herkunftsangaben können variieren: AT-Landwirtschaft, EU-Landwirtschaft, EU/Nicht-EU-Landwirtschaft, IT-Landwirtschaft, DE-Landwirtschaft. Im Einkaufsalltag bleibt wenig Zeit, das Kleingedruckte zu lesen.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Klimafreundliche Mahlzeiten im Bundesheer: Pilotprojekt setzt auf Regionalität

In Niederösterreich startet ein Pilotprojekt, das regionale Lebensmittel für das Bundesheer direkt aus der Umgebung beschafft. Durch ein neues, vereinfachtes System sollen lokale Bäuerinnen und Bauern stärker eingebunden und die Umwelt durch kürzere Transportwege geschont werden.

Neuer Schritt für regionale Lebensmittelbeschaffung

Am 26. Februar 2025 begann in Niederösterreich das Pilotprojekt für die „Dynamische Beschaffung“, das regionale und saisonale Lebensmittelbeschaffung revolutionieren soll. Das Projekt zielt darauf ab, 20 Bundesheer-Liegenschaften mit hochwertigen, lokal erzeugten Lebensmitteln zu versorgen. Durch das neue System, das den Einkauf vereinfacht, können landwirtschaftliche Betriebe aus der Umgebung ihre Produkte direkt anbieten. Dies trägt dazu bei, Transportwege zu verkürzen und die regionale Wirtschaft zu stärken.

Einfache und unbürokratische Lösungen für lokale Anbieter

Das Pilotprojekt setzt auf eine unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen der Bundesbeschaffungs GmbH und den lokalen Lebensmittelanbietern. Der Fokus liegt auf den Produktgruppen Obst, Gemüse, Fleisch, Milch und Trockenwaren. Das Projekt soll auch kleinen Familienbetrieben zugutekommen und die regionale Landwirtschaft unterstützen. Das System schafft so eine unbürokratische Möglichkeit, die Versorgung der Truppen mit gesunden und regionalen Produkten sicherzustellen.

Klimateller als nachhaltige Vorreiterrolle für Verpflegung

Das Pilotprojekt baut auf dem Erfolg des „Klimatellers“ auf, der 2021 in allen Truppenküchen des Bundesheeres eingeführt wurde. Damit wurde bereits ein großer Teil der Mahlzeiten klimafreundlich gestaltet und die Nutzung regionaler Produkte gestärkt. Im Rahmen des neuen Projekts wird nun noch gezielter auf die Beschaffung von Lebensmitteln aus der näheren Umgebung gesetzt. Es ist geplant, das Modell in weiteren Bundesländern zu testen, beginnend mit Salzburg.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Bundesministerium für Landesverteidigung

Telefon: +43 664-622-1005, E-Mail: presse(at)bmlv.gv.at, Website: http://www.bundesheer.at

Red du a mit! – Wie junge Landwirt:innen die Landwirtschaft von morgen prägen

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich feierte mit der Abschlussveranstaltung von „Red du a mit!“ die Ideen und Visionen der jungen Generation. Mehr als 460 junge Landwirt:innen tauschten sich über die Zukunft des ländlichen Raums aus. Ihre Ideen fließen in die weitere Arbeit der Kammer ein – ein weiterer Schritt in die Zukunft der Landwirtschaft.

Junglandwirte gestalten die Zukunft

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich beendete die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Red du a mit!“, bei der rund 200 junge Bäuerinnen und Bauern zusammenkamen, um über die Zukunft der Landwirtschaft nachzudenken. Bei dieser Abschlussveranstaltung im Haus der Musik in Grafenwörth wurden die gesammelten Ideen aus zehn Bezirksveranstaltungen vorgestellt. LK NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager unterstrich die Bedeutung der jungen Generation für eine starke Zukunft des ländlichen Raums.

Vernetzung und Zukunftsperspektiven

Die Veranstaltungsreihe 2024 bot jungen Landwirt:innen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu entwickeln. Mit über 460 Teilnehmer:innen im Alter von 20 bis 40 Jahren standen kreative Ideen im Mittelpunkt. Die zentrale Frage der Workshops lautete: „Welche Schritte sind notwendig, um unsere Region zukunftsfit zu machen?“

Ergebnisse und Ausblick

Bei der Abschlussveranstaltung wurden die Ergebnisse aus den Workshops präsentiert und flossen in die zukünftige Arbeit der Landwirtschaftskammer ein. Zudem motivierte der Keynote-Speaker Ali Mahlodji die Anwesenden, die Zukunft des ländlichen Raums aktiv mitzugestalten. Der Slogan „Wir sind Zukunft“ fasst das Engagement der jungen Generation zusammen und zeigt die Entschlossenheit, Verantwortung zu übernehmen.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

„Goldener Erdapfel“ 2025: 10 Jahre Auszeichnung für heimische Erdäpfelvielfalt

Seit zehn Jahren rückt der „Goldene Erdapfel“ die herausragende Qualität der heimischen Erdäpfelproduktion in den Fokus. Anlässlich dieses Jubiläums wurde die begehrte Auszeichnung auch 2025 an die besten Erdäpfelproduzent:innen Österreichs verliehen. Der feierliche Rahmen dafür war der Fachtag der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) am Mittwoch, den 12. Februar, wo die besten Erdäpfelbetriebe des Landes prämiert wurden.

Ein Jahrzehnt Spitzenqualität

Seit zehn Jahren zeichnet der „Goldene Erdapfel“ die besten Erdäpfelproduzent:innen Österreichs aus. Auch 2025 wurden wieder die besten heimischen Kartoffeln in einer Blindverkostung ermittelt und beim Fachtag der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau prämiert. Insgesamt 179 Proben aus der Ernte 2024 wurden in den Kategorien „festkochend“ und „vorwiegend festkochend/mehlig“ bewertet – nach Geschmack und Kocheigenschaften.

Junge Sorten setzen sich durch

Besonders junge österreichische Züchtungen überzeugten die Jury. In der Kategorie „festkochend“ gewann die Sorte „Valdivia“ von Christine und Karl Hellmer aus Niederösterreich. Auch in der Kategorie „vorwiegend festkochend/mehlig“ siegte mit „Belmonda“ eine geschmackvolle und regional beliebte Sorte. Die Ergebnisse zeigen, dass Konsument:innen verstärkt auf Qualität und Herkunft achten.

Herausforderungen für die Zukunft

Trotz schwieriger Bedingungen durch Klimawandel und neue Pflanzenschutzvorgaben gelingt es den österreichischen Erdäpfelbäuer:innen, hochwertige Ware zu liefern. Die rund 5.000 Betriebe in Niederösterreich produzieren über 80 % der heimischen Erdäpfel und sichern so die regionale Versorgung. Die Erfolgsgeschichte des „Goldenen Erdapfels“ soll weitergehen – mit Fokus auf Innovation, Qualität und Regionalität.

Download

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

Landwirtschaft für alle: Neues Jugendmagazin und digitale Angebote

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich bringt mit dem neuen Jugendmagazin, einer interaktiven Online-Plattform und einem WhatsApp-Kanal frischen Wind in die landwirtschaftliche Bildung. Ob in der Schule oder unterwegs – spannende Fakten, moderne Technik und echte Einblicke in das Landleben sind jetzt noch leichter zugänglich!

Neues Jugendmagazin bringt Landwirtschaft in die Klassenzimmer

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich startet mit dem Magazin Landwirtschaft Junior ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Das Magazin bietet spannende Einblicke in das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof – von modernen Technologien wie GPS-gesteuerten Maschinen und Drohnen bis hin zu kreativen Ideen für nachhaltige Landwirtschaft. Durch beeindruckende Bilder, anschauliche Illustrationen und Verlinkungen ins Internet wird das Wissen lebendig vermittelt. Ziel ist es, junge Menschen direkt zu erreichen und ihnen landwirtschaftliche Themen auf ansprechende Weise näherzubringen.

Interaktive Lernangebote für Schule und Freizeit

Zusätzlich zum Magazin gibt es auf der Website Landwirtschaft verstehen Online-Arbeitsblätter, die interaktive Lernangebote für Schüler:innen und Lehrkräfte darstellen. Dort können Interessierte ihr Wissen mit Quizfragen, Lückentexten und interaktiven Übungen testen – etwa zur Tieranatomie oder zur Bestimmung von Baumarten. Lehrkräfte profitieren zudem von kostenlosen Unterrichtsmaterialien, die den Einsatz im Schulalltag erleichtern. Das Angebot soll helfen, gängige Vorurteile abzubauen und ein realistisches Bild der Landwirtschaft zu vermitteln.

Aktuelle Landwirtschafts-News direkt aufs Handy

Nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene profitieren von den neuen Informationsangeboten. Über den WhatsApp-Kanal Landwirtschaft verstehen erhalten Konsument:innen regelmäßig Neuigkeiten zu regionalen Produkten, nachhaltiger Landwirtschaft und dem Alltag auf einem Bauernhof – direkt aufs Smartphone.

Außerdem gibt es schon einen Blick in die Zukunft: Ab Herbst 2025 folgt ein weiteres Magazin für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, das Wissen über Landwirtschaft spielerisch und kindgerecht vermittelt.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at

EU-Agrarkommissar Hansen besucht NÖ

Der neue Agrar-Kommissar Christophe Hansen hat als einen seiner ersten offiziellen Termine in Österreich den landwirtschaftlichen Betrieb von Lorenz und Martina Mayr in Steinabrunn, Bezirk Korneuburg, besucht. Der 42-jährige Luxemburger hält sich im Vorfeld der Wintertagung des Ökosozialen Forums, die am 21. Jänner in Wien beginnt, in Österreich auf, um mit den Bäuerinnen und Bauern ins Gespräch zu kommen.

Christophe Hansen, der neue EU-Agrarkommissar, besuchte den Ackerbaubetrieb von Familie Mayr in Niederösterreich, um sich direkt mit Bäuerinnen und Bauern auszutauschen. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und weiteren politischen Vertretern sprach er über die Herausforderungen und Bedürfnisse der Branche. Hansen betonte, dass er durch persönliche Gespräche besser verstehen möchte, wie politische Entscheidungen die Praxis beeinflussen. Sein Ziel sei es, mehr Stabilität und Berechenbarkeit für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen.

Weniger Bürokratie, mehr Praxisbezug

Ein zentrales Anliegen des Treffens war der Bürokratieabbau. Die Landwirtschaftskammer NÖ setzt sich für eine spürbare Entlastung der Betriebe ein, ein Ziel, das auch Hansen verfolgt. Er unterstützt die Forderung nach einfacheren Vorschriften auf EU-Ebene, damit Landwirt:innen sich stärker auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Zudem wurde diskutiert, wie die Agrarpolitik nach 2027 praxistauglicher gestaltet werden kann, insbesondere durch weniger komplexe Regelungen und eine Anpassung der Förderungen an die Inflation.

Versorgungssicherheit und fairer Wettbewerb

Ein weiteres großes Thema war die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion in Europa. Angesichts globaler Krisen und wirtschaftlicher Herausforderungen müsse die heimische Landwirtschaft gestärkt werden, um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Dazu gehören der Zugang zu wichtigen Betriebsmitteln wie Pflanzenschutzmitteln und ein fairer Wettbewerb durch einheitliche Produktionsstandards in der EU.

Hansen erhielt bei seinem Besuch das Arbeitsprogramm der Landwirtschaftskammer Niederösterreich für 2025-2030, das konkrete Maßnahmen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft enthält.

Kontakt für Rückfragen

Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at