Die Entwicklung des Bäuerinnen-Berufs

Zwischen Pflicht & Berufung, Tradition & Moderne

In den vergangenen 100 Jahren hat sich nicht nur die Land- und Forstwirtschaft grundlegend weiterentwickelt, auch das Berufsbild und der Arbeitsalltag der Bäuerin wandelten sich stark. Doch eines hat Bestand: Frauen bewegen nach wie vor die Land- und Forstwirtschaft.

© LK NÖ

© LK NÖ Anfang des 20. Jahrhunderts ähnelten die landwirtschaftlichen Produktionsverfahren und Erträge noch jenen des Mittelalters. Die meisten Tätigkeiten wurden mit der Hand verrichtet und ein Großteil der Erwerbstätigen arbeitete im Agrarsektor, um die Bevölkerung ausreichend mit Nahrung versorgen zu können. Zu dieser Zeit waren die Aufgaben traditionell nach Geschlecht und Stellung, also zwischen Bäuerin und Bauer bzw. zwischen Magd und Knecht, aufgeteilt. Innenarbeit, zu der aber auch die Stallarbeit zählte, galt als weibliche Aufgabe. Dies beinhaltete Hausarbeit, Kindererziehung, Altenpflege, Versorgung der Tiere und die Verarbeitung der tierischen und pflanzlichen Produkte. Zusätzlich halfen die Frauen zu Arbeitsspitzen, wie zum Beispiel in der Erntezeit, draußen am Feld mit. Trotz der vielen Arbeit war die Rolle der Bäuerin in der Gesellschaft angesehen. Viele Bäuerinnen waren traditionellerweise Mitbesitzerinnen des Bauernhofes und hatten je nach Größe des Hofes zudem die Mägde unter ihrer Verantwortung. Fachausbildungen blieben den Frauen allerdings meist verwehrt.

Einschnitt im Zweiten Weltkrieg

Die klassisch vorgelebte Rollenteilung wurde während des Zweiten Weltkrieges gebrochen. Der kriegsbedingte Männermangel führte dazu, dass Frauen in der Landwirtschaft typische Männertätigkeiten übernahmen und die Betriebe führten.

Schwere Arbeit, wenig Freizeit, kein Lohn in der Nachkriegszeit

Nach Kriegsende herrschte aufgrund der vielen Kriegsopfer weiterhin Arbeitskräftemangel. Durch die rasch fortschreitende Industrialisierung und die gute Bezahlung in den Fabriken wechselten zudem viele Mägde und Knechte in neue Berufe. Die Bauernfamilien mussten nun alle anfallenden Arbeiten allein bewältigen. Der Aufgabenbereich der Bäuerin erweiterte sich und sie wurde als flexible Arbeitskraft in allen Bereichen eingesetzt. Schwere körperliche Arbeit, wenig Freizeit, kein eigener Lohn und die finanzielle Abhängigkeit vom Mann prägten in dieser Zeit das soziale Berufsbild der Bäuerin.

Die 1970er bringen Veränderung

Die 70er Jahre waren von weiteren Veränderungen geprägt: Das erweiterte Bildungsangebot, die Entstehung und das Engagement von Interessensvertretungen wie der Bäuerinnenorganisation und der damit verbundene verstärkte Austausch unter Kolleginnen stärkten das Selbstbewusstsein der Landfrauen.

In den 1980er Jahren konnten durch die Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen wichtige gesetzliche soziale Absicherungen für die Berufsgruppe der Bäuerinnen erreicht werden, wie z.B. die Einführung der Bäuerinnenpension oder des Karenzgeldes für Bäuerinnen.

Die Bäuerin von heute

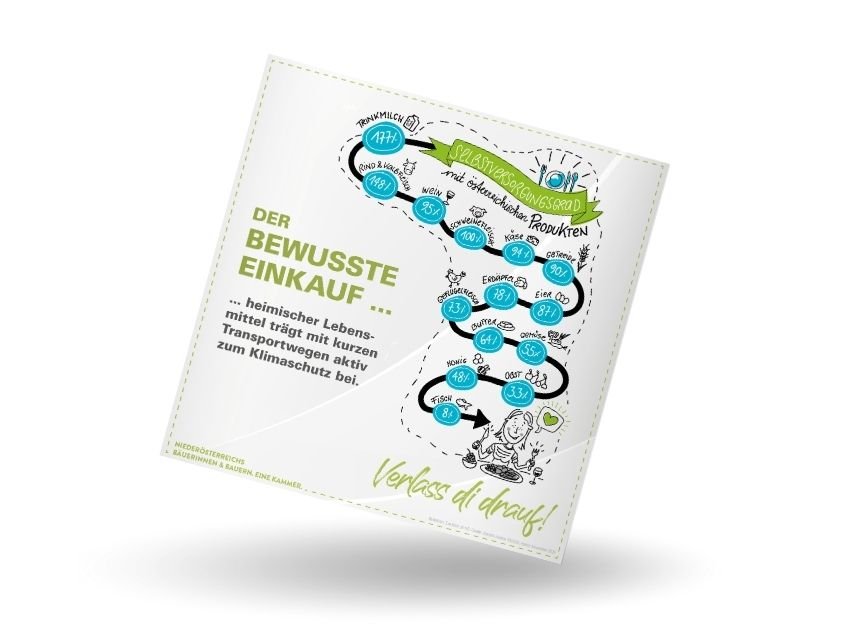

Die Bäuerin von heute versteht sich als traditionsbewusste Frau und moderne Unternehmerin zugleich, ist offen für Veränderungen und stark an Aus- und Weiterbildung interessiert. Oft bringen Frauen Wissen und Erfahrungen aus anderen Ausbildungen und Berufen mit, bauen eigene innovative Betriebszweige auf und beeinflussen damit die Entwicklung der Betriebe wesentlich. Der Dialog mit den Konsument:innen und die Sensibilisierung der Bevölkerung für faire Voraussetzungen im Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaft ist den Bäuerinnen von heute ein großes Anliegen.

© alexpapis/LK NÖ

© alexpapis/LK NÖ Gleichstellung am Betrieb und in der Politik

Die Mehrheit der österreichischen Betriebe wird heute partnerschaftlich geführt. Dieser Trend zur partnerschaftlichen Führung bedeutet jedoch nicht, dass Frauen bisher politisch gleichgestellt sind. In der Politik, vor allem auf Gemeindeebene, und auch in der Agrarpolitik dominieren nach wie vor die Männer. Initiativen wie das Funktionärinnenausbildungsprogramm „ZAMm“ und die Charta für partnerschaftliche Interessenvertretung erleichtern Frauen den Weg in die Politik.

Die zukünftigen Herausforderungen und Bedürfnisse

Die Landwirtschaft und die Aufgaben der Bäuerin werden sich auch in Zukunft weiter verändern. Neben den aktuellen landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel, Tierwohl, regionale Lebensmittelversorgung und Bodenversiegelung sind auch die generellen Bedürfnisse der Frauen im ländlichen Raum für die Bäuerinnen von großer Bedeutung. Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen oder die Digitalisierung des Alltags sind Zukunftsthemen.