Getreide-Produktion

Von Anbau bis Pflanzenschutz

In Österreich dient eine Fläche von rund 764.400 ha ca. 48.800 Betrieben als Ackerfläche für die Getreideproduktion. Der Bio-Anteil der Getreidefläche betrug im Jahr 2020 17,3 %. Der niederösterreichische Anteil an der Getreideanbaufläche liegt bei rund 401.600 ha, von denen wiederum rund 80.000 ha biologisch bewirtschaftet werden. Neben Niederösterreich sind auch Oberösterreich und das Burgenland wichtige Anbaugebiete.

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ  © Gerald Lechner/LK NÖ

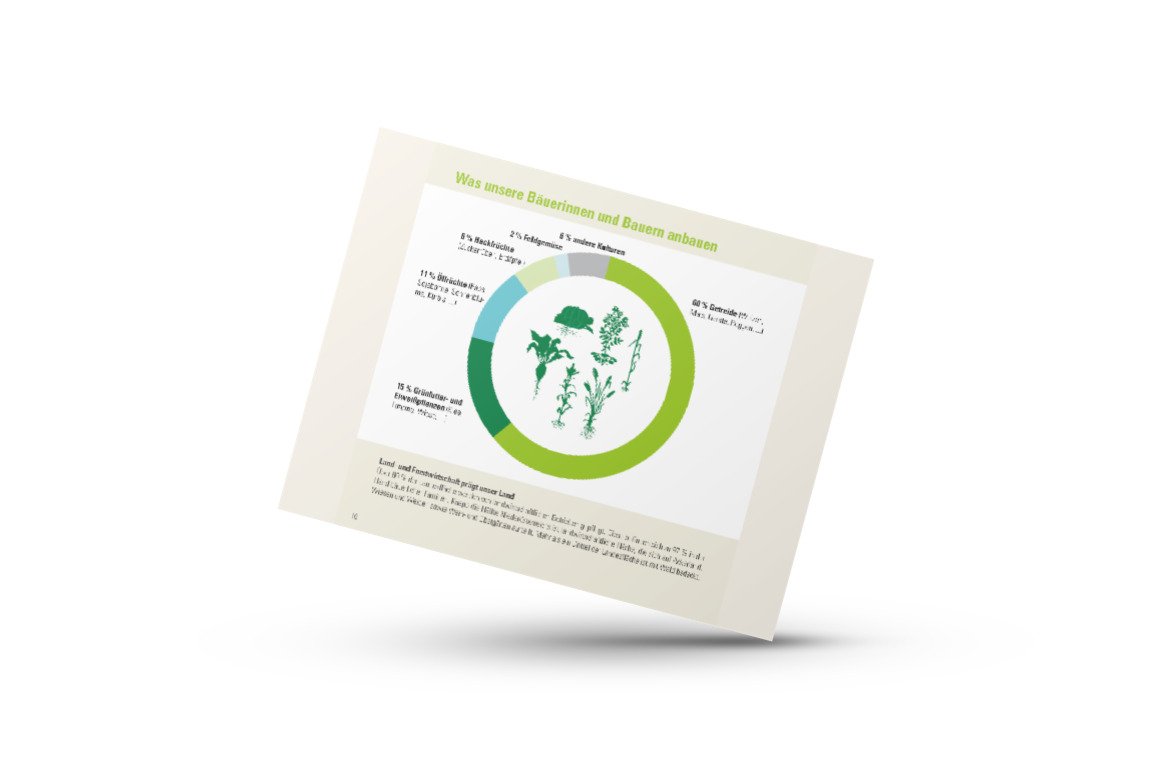

© Gerald Lechner/LK NÖ Das Ackerland nimmt rund 1,32 Mio. ha der österreichischen Staatsfläche ein, was etwa 15,7 % der Gesamtfläche entspricht. Mit ca. 58 % beansprucht der Getreidebau den größten Flächenanteil daran. An zweiter Stelle folgt der Feldfutterbau, welcher nur noch 18 % ausmacht. Der Anbau von Ölfrüchten kommt auf 13 %, Hackfrüchte auf 4 % und Leguminosen auf 1 %. Die restlichen 6 % Ackerfläche entfallen auf sonstige Ackerfrüchte, wie beispielsweise Gemüse, Gewürzpflanzen, Bracheflächen usw.

Während rund 2.800 Betriebe jeweils eine Getreideanbaufläche von mehr als 50 ha vorweisen können, beträgt die durchschnittliche Anbaufläche in Österreich 16 ha. Im internationalen, sowie im europäischen Vergleich fällt die betriebliche Struktur der Ackerbaubetriebe klein aus, allerdings lässt sich ein Trend zu größeren Betriebsstrukturen erkennen.

Der Reisanbau hat in Österreich mit rund 130 ha noch keine erwähnenswerte Größe erreicht. Vereinzelt gibt es Betriebe in Niederösterreich, der Steiermark oder z. B. dem Burgenland.

Brotgetreide wird in Österreich auf einer Fläche von rund 323.000 ha angebaut, Futtergetreide beanspruchte hingegen eine Fläche von rund 425.000 ha. Die dominierende Getreideart beim Brotgetreideanbau ist der Weichweizen, welcher auf rund 246.000 ha kultiviert wird. Die Anbaufläche von Hartweizen betrug rund 16.500 ha, von Dinkel rund 15.300 ha und von Roggen rund 42.700 ha. In etwa die Hälfte der Futtergetreideanbaufläche entfällt auf Körnermais.

Beim Getreideanbau unterscheidet man zwischen Winter- und Sommergetreide. Bei Wintergetreide erfolgt die Aussaat im Herbst und die Ernte im darauffolgenden Jahr ab Juni, während hingegen beim Sommergetreide die Saat im Frühjahr ausgebracht wird und nach wenigen Monaten geerntet werden kann (außer Sorghumhirse und Mais). Das Wintergetreide benötigt einen Kältereiz, damit das Längenwachstum und die Ährenbildung einsetzen. Außerdem macht es sich die Winterfeuchtigkeit zu Nutze und die längere Vegetationsperiode und kann dadurch höhere Erträge als das Sommergetreide erbringen. Da die Vegetationszeit von Sommergetreide im Frühjahr beginnt und sich über die zunehmend heißeren Sommer mit längerer Trockenperiode erstreckt, ist der Sommergetreideanbau hierzulande rückläufig, ausgenommen davon ist Mais.

Bevor die Aussaat erfolgt, wird das Saatbeet vorbereitet. Erst wird der Boden bearbeitet – auf Pflügen wird bereits oft verzichtet – um jene Pflanzenreste einzuarbeiten, welche von der letzten Ernte stehen geblieben sind und in dem Monat vor der Aussaat wird er mit einer Egge gelockert. Wird der Boden hingegen nicht gepflügt, sondern nur oberflächlich gelockert, spricht man von der „no-till“-Methode. Der Vorteil hierbei ist, dass die Bodenstrukturen erhalten bleiben und es ein schonendes Verfahren ist, allerdings ist der Unkrautwuchs um einiges stärker. Pro Quadratmeter werden von zB Weizen in etwa 300 bis 400 Körner in die Erde eingebracht, tief genug, um eine Wasserversorgung sicher zu stellen. Jedoch sollten Nährstoffe und Wasser in tieferen Schichten und nicht in der oberen Bodenschicht verfügbar sein, da sonst der Anreiz zum Wurzelwachstum fehlt und dies die Resistenz gegen Hitze und Trockenheit herabsetzt. Ebenso sind Licht, Temperatur, Bodenart, Nährstoffgehalt und Kohlenstoffdioxid-Konzentration ausschlaggebende Faktoren beim Getreideanbau. Weizen ist etwa bis zu einer Temperatur von - 20 °C winterhart. Nach der Aussaat wird der Boden wieder leicht rückverfestigt. Wichtig beim Anbau ist außerdem die Pflege, welche sowohl die Düngung als auch die Unkrautregulierung und die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln umfasst. Vor allem die Nährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium sind für das Pflanzenwachstum relevant.

Reis benötigt zum Gedeihen eine konstante Temperatur von ca. 15 °C und wird in der Regel im April wie gewöhnliches Getreide mit der Sämaschine ausgebracht. Da der Anbau aufgrund von Frösten oder Trockenperioden hierzulande stets etwas ungewiss ist und der Trockenanbau nicht nur niedrigere Erträge liefert, sondern auch mehr Unkrautbelastung aufweist als die Nassreismethode, sind die Produktionskosten höher als jene von importierten Reis. Um in den trockenen Sommermonaten nicht an Ertrag einzubüßen, muss er mehrmals beregnet werden, da Reis mehr Wasser benötigt als anderes Getreide.

Beim Getreide stellen die Larven der Getreidelaufkäfer ein Problem dar, welche durch ihre Fraßtätigkeit die Getreideblätter schädigen. Die ausgewachsenen Käfer hingegen saugen an den Körnern. Ebenso sind Getreideblattläuse ertragsmindernd, da sie beim jungen Getreide den Gelbverzwergungsvirus übertragen können und die Ähren durch ihre Saugtätigkeit schädigen. Der grau bis graubraun gefärbte Getreidewickler, dessen Raupen orangerot gefärbt sind, hinterlässt auf den Blättern Blattminen, verspinnt einzelne Blätter und frisst an den Körnern. Das Getreidehähnchen ist ein häufig auftretender Schädling, der durch seine metallisch schillernde Färbung leicht identifiziert werden kann. Die Larven sind mit einer schleimigen Kotschicht bedeckt und verursachen einen streifenförmigen Schabefraß. Während das Blaue Getreidehähnchen va bei Weizen auftritt, findet sich das Rothalsige in allen Getreidefeldern. Getreidethripse verursachen Saugschäden am Getreide, welche zuerst silbrig glänzen und sich im Laufe braun färben und vergilben. Durch ihre Saugtätigkeit kommt es zu einer gestörten Kornausbildung und zu einer Taubheit der Ähren. Getreidewanzen haben entweder eine breit-ovale Körperform oder sind spitz-oval geformt, gemeinsam ist ihnen ihr Schild am Rücken. Die Wanzen zerstören durch ihre Saugtätigkeit bzw. ihren abgegebenen Speichel die Getreidekörner und den darin enthaltenen Klebstoff. Ein anderer Schädling, welcher im Getreide auftreten kann, sind zB Drahtwürmer. Darunter versteht man die 20 bis 25 cm langen Larven des Schnellkäfers, welche als Schädlinge im Boden leben und Fraßschäden verursachen oder Jungpflanzen gänzlich abfressen. Die Schäden treten vermehrt in heißen und trockenen Jahren auf. Die Fritfliege verursacht ein Einrollen und Verfaulen der Blätter, was zu einem gehemmten Wuchs, Ausbildung von Kümmerkorn oder zum Absterben führen kann. Ebenso stellen tierische Bodenschädlinge wie Erdraupen eine Herausforderung dar. Die Larven der Erdeulen-Schmetterlinge fressen je nach Entwicklungsstadium entweder an den unterirdischen Pflanzenteilen oder an den überirdischen. Weitere Schädlinge für Getreide sind Nacktschnecken, welche an den Blättern fressen, Haarmücken und Nematoden.

Die wichtigsten Getreidekrankheiten sind der Schwarz-, Braun-, Gelb- und Zwergrost, welche von Rostpilzen hervorgerufen werden. Bei den Rostkrankheiten werden hauptsächlich auf dem Blatt Pusteln ausgebildet, welche bei Trockenheit Sporen freilassen. Anschließend können die Blätter vergilben und absterben. Der Steinbrand oder der Zwergsteinbrand verursachen verkürzte Halme und führen zu einer übermäßigen Bestockung. In den Ähren werden anstatt der Körner dunkle Brandbutten ausgebildet, deren Sporten beim Dreschen verteilt werden. Problematisch ist dies va bei nicht untersuchtem Nachbausaatgut. Steinbrand und Zwergsteinbrand treten va bei Weizen und Dinkel auf. Die Ausbildung von giftigen Mutterkörnern kommt va in Roggen- und Triticale-Kulturen vor. Eine Infektion erkennt man an den klebrigen Tropfen an den Ähren und beim Ausbruch der Krankheit werden schwarze Getreidekörner mit giftigem Alkaloid ausgebildet. Das Schadbild des Schneeschimmels sind verdrehte Keimlinge, welche nach der Schneeschmelze am Boden liegen, teilweise verfärbt sind und fallweise mit einem Geflecht überzogen sind. Eine weitere Krankheit ist die Halmbruchkrankheit, welche zuerst mit einem verfärbten Augenfleck am äußeren und mit weißlichem Myzel im Inneren auftritt und anschließend zur Vermorschung und zum Abknicken führt. Bei der Schwarzbeinigkeit verfärben sich zuerst die Keimwurzeln schwarz, von wo aus sich die Erkrankung über den Wurzelhals ausdehnt. Die Pflanzen hingegen verfärben sich weißgrau. Es kommt aufgrund der gestörten Wasser- und Nährstoffversorgung zu einer Wuchsbeeinträchtigung, beim Ziehen am Halm reißen die Wurzeln ab. Echter Mehltau ist eine Pilzkrankheit, die bei allen Getreidearten auftreten kann, Der Echte Mehltau befällt in erster Linie Blätter, welche mit einer mehlartigen Schicht überzogen werden, sich anschließend verfärben und absterben. Er tritt vor allem bei Wärme und Trockenheit auf. Gegen Echten Mehltau können Fungizide ausgebracht werden. Häufig auftretende Krankheiten sind außerdem die Blatt- und Spelzenbräune, die zuerst in kleinen verfärbten Blattflecken sichtbar wird und sich später ausbreitet. Aufgrund der kleineren Assimilationsfläche, kommt es zu Ertrags- und Qualitätsverlusten. Bei der Ährenfusariose werden die Getreidekörner durch den Fusariumpilz befallen. Es kommt zur Giftstoffbildung. Weitere Krankheiten, die in Getreidekulturen auftreten können, sind die Blattdürre bei Weizen, die Blattfleckenkrankheit, der Gelbverzweigungsvirus und der Flugbrand.