Ei-Erzeugung

Von der Henne zum Ei - oder umgekehrt

Lebensverlauf

Aus wirtschaftlichen und züchterischen Gründen werden die Hennen für die Ei-Erzeugung nicht mehr selbst vom Halter aufgezogen, sondern von spezialisierten Betrieben. Auf Elterntierbetrieben, von denen es in Österreich 24 gibt, werden jene Eier gelegt, aus denen die späteren Legehennen schlüpfen. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Elterntierbetrieb, wo die Bruteier gelegt werden, und dem Legehennenbetrieb, wo die zum Verzehr geeigneten Schaleneier erzeugt werden, ist, dass es bei ersterem Hähne gibt, welche durch das „Treten“ – wie der Geschlechtsverkehr von Hühnern genannt wird – die Eier befruchten.

© pixabay

© pixabay

Anschließend gelangen die Eier in Brütereien, von denen es zwei in Österreich gibt. Hier werden die Eier nicht von Hennen bebrütet, sondern von sogenannten Brutmaschinen, welche genau wie Hennen drei Wochen zum Brüten benötigen und dabei die Eier ständig wenden, damit die heranwachsenden Küken nicht an der Schale ankleben. Hygiene ist vor allem auf dieser Produktionsebene äußerst wichtig, da Krankheiten ungehindert an die Legehennenbetriebe weitergegeben werden könnten. Aus den insgesamt 23,9 Mio. eingelegten Bruteiern, schlüpfen ca. 18,5 Mio. Küken. Nach dem Schlüpfen der Küken werden diese nach Geschlecht sortiert, da nur die weiblichen Küken als Legehennen genutzt werden können. Nur in der biologischen Landwirtschaft werden die männlichen Küken weiter genutzt, nämlich als Masthähne. Da die Rasse aber vor allem auf Eierlegeleistung und nicht auf Mastleistung gezüchtet ist, nehmen sie nur schwer zu.

© AMA Marketing

© AMA Marketing In weiterer Folge werden die Ein-Tages-Küken zu einem Junghennenhalter transportiert. Hier wachsen die Küken unter optimalen Bedingungen zu Legehennen heran. In der ersten Woche benötigen sie warme Temperaturen zwischen 33 - 35 °C, danach sinkt der Temperaturbedarf wöchentlich ab. Da sie in den ersten Wochen Futter und Wasser in ihrer Nähe benötigen, ist der Stall eingeschränkt und wird erst nach drei bis vier Wochen vergrößert. Um die Hennen später bei der Eingewöhnung im Legehennenstall zu unterstützen, sollte während der Aufzucht darauf geachtet werden, dass sich die Einrichtung und Umgebung des Aufzuchts- und die des Legehennenstalls ähneln.

© AMA Marketing

© AMA Marketing Nach 18 Wochen haben die Hennen ihr Legehennenalter erreicht und werden an einen Legehennenbetrieb überstellt, wovon es hierzulande 1.140 gibt. Hier unterscheidet man zwischen Bio-, Freiland-, Bodenhaltung und ausgestalteten Käfigen, welche aufgrund der Übergangsfrist noch bis 2020 bestehen bleiben durften. Nach rund zwei Wochen Eingewöhnungsphase legen die Hennen ihre ersten Eier, pro Jahr sind es ca. um die 300 Eier.

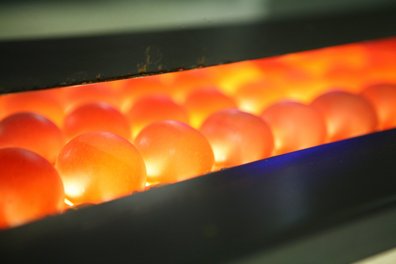

Bevor sie an den Konsumenten gelangen oder zur Weiterverarbeitung an einen Betrieb geliefert werden, erfolgt die Aussortierung direkt am Legehennenbetrieb und der Transport zu einer Eierpackstelle, wo die Eier nach Qualität und Größe sortiert und gekennzeichnet werden. Für die Qualitätsbestimmung unterlaufen die Eier in der Packstelle einer Kontrolle mittels Schmutz-, Knick-, Bruch- und Blutfleckendektoren. Außerdem erfolgt eine Oberflächenentkeimung. Weder vor, noch nach der Sortierung dürfen die Eier gewaschen werden, da sie sonst ihre schützende Schicht verlieren. Nach der Kontrolle, Klassifizierung und Kennzeichnung werden die Eier nun schließlich an Handel und Industrie geliefert.

Da mit zunehmendem Alter die Legeleistung der Hennen abnimmt, werden sie im Alter von einem bis zu eineinhalb Jahren ausgetauscht und zum Schlachthof gebracht. Hierzulande gibt es einen einzigen Suppenhennenschlachthof, bei dem die Schlachtung analog zu der Masthuhnschlachtung erfolgt. Legehennen werden meist weiterverarbeitet und nur geringe Mengen im Ganzen als Suppenhennen vermarktet.

© pixabay

© pixabay Ei-Entstehung

Schon beim Schlüpfen der Küken sind alle Eier, die die Henne im Laufe des Lebens legen kann im Körper vorhanden.

Schon beim Schlüpfen der Küken sind alle Eier, die die Henne im Laufe des Lebens legen kann im Körper vorhanden. Alle Nährstoffe, welche sich im Ei wiederfinden, müssen zuerst von der Henne über das Futter aufgenommen werden und dann über das Blut zum Eierstock transportiert werden. Dort reifen bereits mehrere Dotterkugeln heran, auf denen sich jeweils eine Eizelle befindet. Die reifste von ihnen löst sich und wandert durch den Eileiter. Wurde die Henne von einem Hahn „getreten“, also begattet, verschmilzt die Samenzelle mit der Eizelle zu einem Keim, der sich später durch Bebrütung zu einem Küken entwickeln würde.

Auf dem Weg durch den Legeapparat dreht sich das Ei mehrmals, wodurch sich Eiweiß in mehreren Schichten um den Dotter wickelt, welches aus kleinen Drüsen abgesondert wird. Außerdem bilden sich zwei Schnüre aus, die sogenannten Hagelschnüre, welche den Dotter in der richtigen Position halten. Ebenso wird das Ei mit Antikörpern angereichert, welche dem Küken als Schutz für die ersten Tage gegen Viren, Bakterien und Mikroorgansimen dienen sollen. Anschließend legt sich noch eine dünne Schalenhaut um das Ei, bevor es die harte Kalkschale bekommt, für deren Entwicklung ca. 20-23 Stunden benötigt werden. Die Schale besitzt kleine Poren, die einen Gasaustausch ermöglichen, vor Austrocknung ist es dennoch geschützt, aufgrund der Schalenhaut.

Klassifizierung

Bei der Klassifizierung erfolgt die Einstufung, Verwiegung und Kennzeichnung der Eier. Sie ist genormt durch einheitliche EU-weite Vorschriften und in Österreich geregelt durch das Vermarktungsnormengesetz (VNG). Die Klassifizierung dient dazu, Qualitäten miteinander vergleichen zu können und sie bietet Aufschluss für Landwirte, Händler und Konsumenten.

Im Handel werden dem Konsumenten nur Eier der Güteklasse A für den Direktverzehr angeboten, Eier der Klasse B werden an die (Nicht-)Nahrungsmittelindustrien weitergeleitet. Eier der Klasse A müssen gewisse Kriterien erfüllen und werden nach Gewichtsklassen sortiert. Außerdem müssen sie ein Mindesthaltbarkeitsdatum von max. 28 Tagen erfüllen.

Die Qualitätskriterien der Klasse A beziehen sich auf Schale und Kutikula, Luftkammer, Eiklar, Eigelb, Keim und Geruch:

- Die Schale und Kutikula muss eine normale Erscheinung aufweisen, sowie sauber und unversehrt sein.

- Die Luftkammer muss unbeweglich sein und darf eine Höhe von 6 mm nicht überschreiten.

- Das Eiklar ist eine klare und durchsichtige gallertartige Flüssigkeit, welche keine fremden Einlagerungen aufweist.

- Um die Qualität des Dotters zu bestimmen, wird das Ei zuerst durchleuchtet, wo er nur als Schatten ohne Kontur wahrgenommen werden sollte. Anschließend wird das Ei gedreht. Hier sollte der Dotter seine Position nicht wesentlich verlassen. Weiters sollten sich auf bzw. in dem Dotter keine Ablagerungen befinden.

- Der Keim darf nicht sichtbar entwickelt sein.

- Die Eier dürfen keinen Fremdgeruch aufweisen.

Wenn Eier der Güteklasse A entsprechen, werden sie anschließend nach bestimmten Gewichtsklassen sortiert, welche mittels Buchstaben oder Begriffe ausgewiesen werden. Eier, welche der schwersten Gewichtsklasse angehören und über 73 g wiegen, werden als „XL“ oder „sehr groß“ bezeichnet. Weitere Abstufungen sind „L – groß“, „M – mittel“ und „S – klein“.

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ

© Paula Pöchlauer-Kozel/LK NÖ  © pixabay

© pixabay