Fleischgewinnung

Transport, Schlachtung, Klassifizierung und weitere Verarbeitung

Bei der Fleischgewinnung bei Schafen ist bereits beim Transport bis hin zur schlussendlichen Schlachtung alles genau geregelt. Im nachfolgenden Abschnitt könnt ihr die einzelnen Prozesse nachlesen.

© AMA Marketing

© AMA Marketing Die EU-Tiertransportverordnung regelt seit 2007 europaweit die Tiertransporte. Um weitere Details und Zuständigkeiten national abzuklären, wurde das österreichische „Tiertransportgesetz 2007“ erlassen. Die österreichischen Bestimmungen für den Tiertransport zählen zu den strengsten weltweit.

Es dürfen nur Schafe in guter körperlicher Verfassung transportiert werden, außerdem muss der Transport stressfrei verlaufen und der Weg bzw. die Dauer sind so kurz wie möglich zu halten. Alle mitgeführten Schafe müssen nach der Tierkennzeichnungsverordnung gekennzeichnet sein und ein Viehverkehrsschein, der alle notwendigen Angaben enthält (Herkunftsbetrieb, Transporteur, Bio Käufer, Bestimmungsort, Tag und Uhrzeit des Transports und Ohrmarkennummern der Tiere), ist außerdem mitzuführen. Abhängig von der Distanz kann auch ein EU-Befähigungsnachweis für den Transport verlangt werden. Grundsätzlich sollte die Transportzeit zum Schlachthof innerhalb von Österreich max. 4,5h betragen und die Dauer von 8h nicht überschreiten. Ausnahmen gibt es bei geographischen oder strukturellen Gründen. Während des gesamten Transports steht das Wohlergehen der Tiere an erster Stelle.

Die Schlachtung ist gemäß der Tierschutz-Schlachtverordnung durchzuführen. Ein respektvoller Umgang mit den Tieren ist prioritär und die strengen Hygienemaßnahmen und Gesundheitskontrollen sind einzuhalten. Eine Grundsatzbestimmung der Verordnung sagt etwa aus, dass die Tiere von ungerechtfertigten Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwerer Angst beginnend bei der Anlieferung bis zur Schlachtung verschont zu bleiben haben. Diese Bestimmung gewährleistet nicht nur einen schonenden Umgang mit den Schafen, sondern auch eine hochwertige Fleischqualität. Um ebenso einen korrekten Ablauf garantieren zu können, dürfen die Tiere nur von ausgebildetem Personal in zugelassenen Schlachtbetrieben betäubt und geschlachtet werden. Die Schafe sollten außerdem möglichst nüchtern, d.h. nicht angefüttert, sauber und mit trockener Wolle zur Schlachtung kommen.

Erreichen die Schafe den Schlachthof, werden sie zuerst in der Gruppe im Wartestall untergebracht und ihr Gesundheitszustand, sowie ihre Identität festgestellt. Anschließend folgt die Betäubung mittels Bolzenschuss oder Elektronarkose, der sie empfindungs- und wahrnehmungslos macht. Möglichst rasch danach wird das Schaf auf den Hinterbeinen aufgehängt und durch das Durchtrennen der Halsschlagader oder einem Bruststich getötet. Erst nach vollständiger Entblutung erfolgt die weitere Verarbeitung: Es erfolgt das Abziehen der Haut, die Stempelung, die Abtrennung der Extremitäten, die Entfernung der Organe und die Zerlegung des Fleisches. Anschließend wird das Fleisch aufs Neue von einem Veterinär untersucht und von einem behördlich geprüften Klassifizierer eingestuft.

Während der Schlachtung ist darauf zu achten, dass das Fleisch nicht mit der Wolle in Berührung kommt. Auch der Kontakt mit der Hand, wenn diese zuvor die Wolle berührt hat, ist zu vermeiden, da sonst Wollfett auf das Fleisch gelangt und dieses nicht nur verunreinigt, sondern auch deren Geschmack beeinträchtigt.

Die Schlachthöfe unterliegen ständigen veterinärbehördlichen Kontrollen, und neben der fachlichen Qualifikation des Personals, garantiert das hohe hygienische Niveau den Konsumenten österreichischen Schaf- bzw. Lammfleisches eine hochwertige Qualität.

Bei der Klassifizierung erfolgt die Einstufung, Verwiegung und Kennzeichnung der Schafschlachtkörper durch einen behördlich geprüften Klassifizierer.

Allerdings erfolgt die Klassifizierung nach der Schlachtung lediglich bei Biolämmern, alle anderen Schaffleischarten werden lebend einer von fünf Kategorien (Milch- oder Mastlammfleisch, Hammel-, Schaf- oder Widderfleisch) zugeordnet. Die Klassifizierung ist genormt durch einheitliche EU-weite Vorschriften und in Österreich geregelt durch das Vermarktungsnormengesetz (VNG). Sie dient dazu, Schlachtkörperqualitäten miteinander vergleichen zu können und sie bietet Aufschluss für Landwirte, Schlachtbetriebe, Händler und Konsumenten.

Zu Beginn werden der Schlachtkörper verwogen und anschließend die Lämmerschlachtkörper nach ihrer Fleischigkeit und ihrem Fettgewebe beurteilt und eingestuft. Die Fleischigkeit wird in fünf Klassen abgestuft (EUROP Handelsklassen: E= extreme Fleischigkeit; P=wenig fleischig) und gibt Auskunft über das Verhältnis von Fleisch zu Knochen, die Bemuskelung und die Proportionen der Teilstücke zueinander. Es gibt ebenso fünf Fettgewebeklassen (1=sehr mager; 5= sehr fett), welche die Dicke der Fettschicht zur Beurteilung heranziehen. Dadurch werden ebenso indirekte Aussagen über das Verhältnis Fleisch zu Fett und die Marmorierung des Fleisches ermöglicht.

Nach dieser Form der Klassifizierung muss ein Protokoll angelegt werden, welches die Daten von der Identifizierung des Tieres bis zum Namen des Klassifizierers erfasst und ein Jahr verwahrt werden. Auf dem Schlachtkörper selbst wird ein Stempel angebracht, der Aufschluss gibt über die zugewiesene Kategorie und die Fleischigkeits- und Fettgewebeklassen.

© AMA Marketing

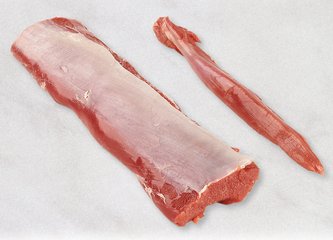

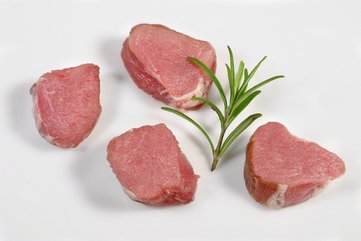

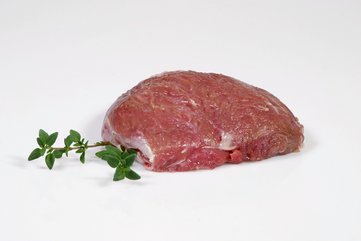

© AMA Marketing Damit Schaffleisch genießbar wird und Zartheit und Aroma sich entfalten, muss es gut abgehangen sein. Direkt nach der Reifung wird das Fleisch zäh und erst nach fünf Tagen wird es bei passender Temperatur und Luftfeuchtigkeit durch eiweißspaltende Enzyme zart und genießbar. Die Dauer der Fleischreifung hängt außerdem vom Alter des Tieres und Art des Teilstücks ab. Früher musste das Fleisch während der Reifephasen auf Haken hängen, wodurch der Begriff „abhängen“ entstand. Heutzutage wird es zur Reifung in Folie vakuumverpackt und unter festgelegten Bedingungen gelagert. Ob ein Schaffleisch gut gereift ist, erkennt man an der dumpfen dunkleren Färbung.

© AMA Marketing

© AMA Marketing