Maissaatgut: Grundlage jedes Kukuruzkolbens

So entsteht das Saatgut von Mais

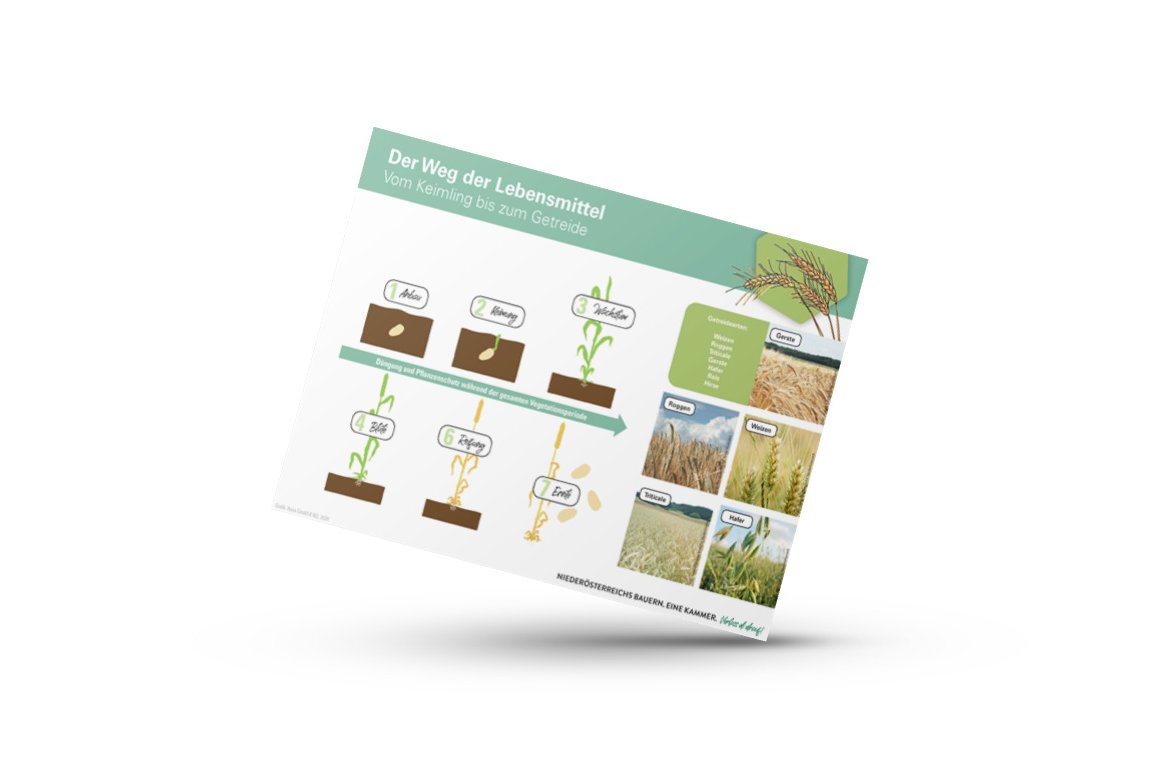

Damit wir später einen süßen Kukuruz-Kolben genießen können, braucht es zuerst eine gesunde Maispflanze, die ihn hervorbringt. Und auch diese Pflanze wächst nicht von selbst – sie entsteht aus einem ganz besonderen Korn: aus Maissaatgut. Dieses Saatgut ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis vieler Arbeitsschritte und sorgfältiger Züchtung. Wie dieses besondere Korn entsteht, zeigen wir dir hier – vom Feld bis in die Aufbereitungsanlage.

Was bedeutet eigentlich Saatgutvermehrung?

Bei der Saatgutvermehrung werden ausgewählte Sorten gezielt angebaut, um neues Saatgut zu gewinnen. Nur Pflanzen, die den Qualitätsvorgaben entsprechen – also gesund, sortenecht und keimfähig sind – dürfen später verkauft werden. Das Ergebnis ist sogenanntes Zertifiziertes Saatgut, das Landwirt:innen im Handel kaufen können. Es sorgt für gleichmäßigen Wuchs, stabile Erträge und gesunde Pflanzen auf den Feldern.

Fingerspitzengefühl gefragt: Das Entfahnen

Damit aus Mais neues Saatgut gewonnen werden kann, braucht es klare Familienverhältnisse: Mütter und Väter wachsen getrennt auf. Der Pollen des Vatermaises wird vom Wind zu den Müttern getragen – so entstehen neue, ertragreiche Sorten.

Bevor das passiert, müssen die Mütter allerdings “entfahnt” werden. Dabei wird ihre männliche Blüte – die sogenannte Fahne – entfernt. Früher war das echte Handarbeit, heute übernehmen Entfahnungsmaschinen den Großteil. Trotzdem ist viel Erfahrung gefragt, denn jedes Blatt zu viel bedeutet weniger Energie für die Pflanze.

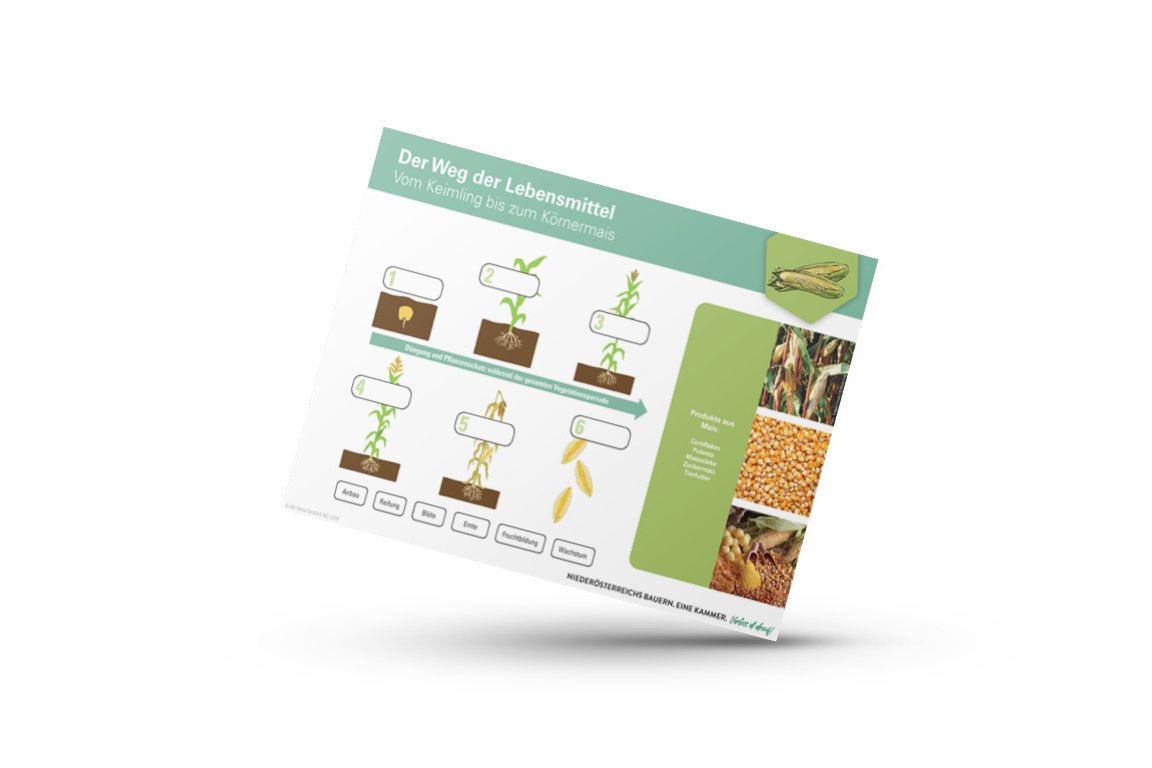

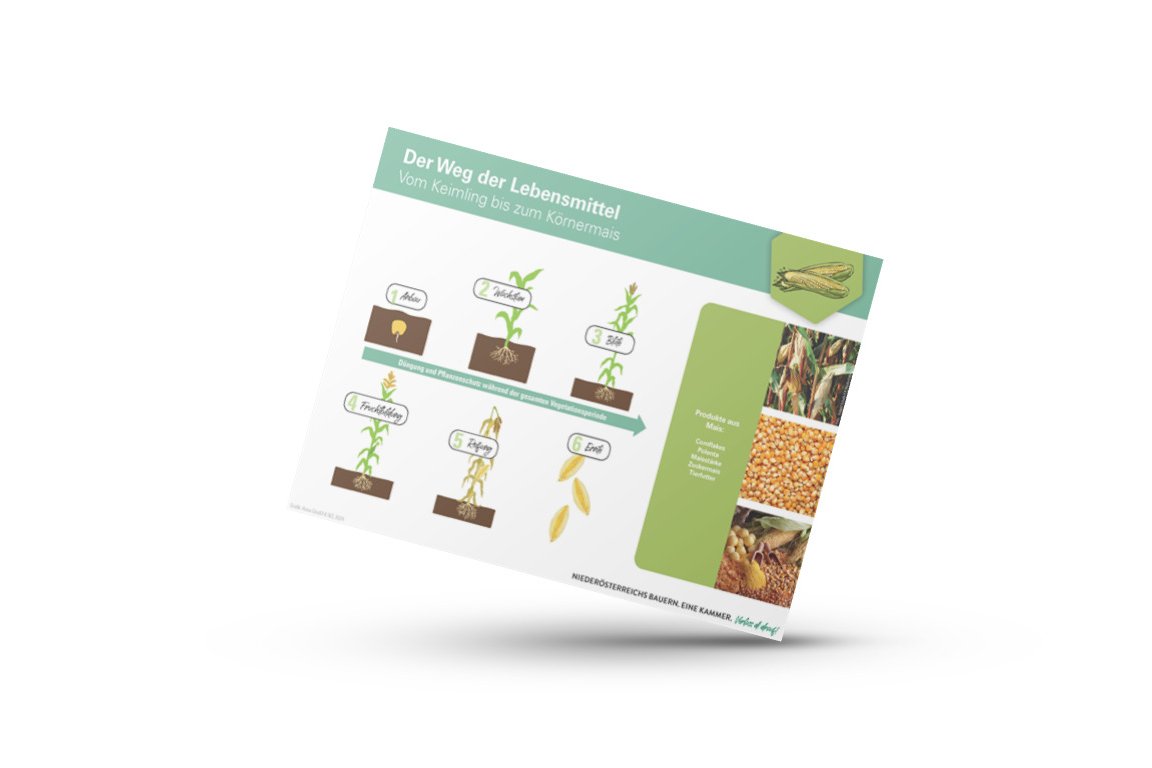

Beim Maisanbau muss zwischen der Nutzung des Maises unterschieden werden. So gibt es etwa den Futtermais, welcher für die Tiere bestimmt ist und jenen Mais, welcher der menschlichen Ernährung dient. Am bedeutendsten für die menschliche Ernährung ist der Zuckermais. Mehr Informationen zu den unterschiedlichen Nutzungsarten von Mais, findest du beim Weg des Mais.

Herbstarbeit: Die Ernte des Maissaatguts

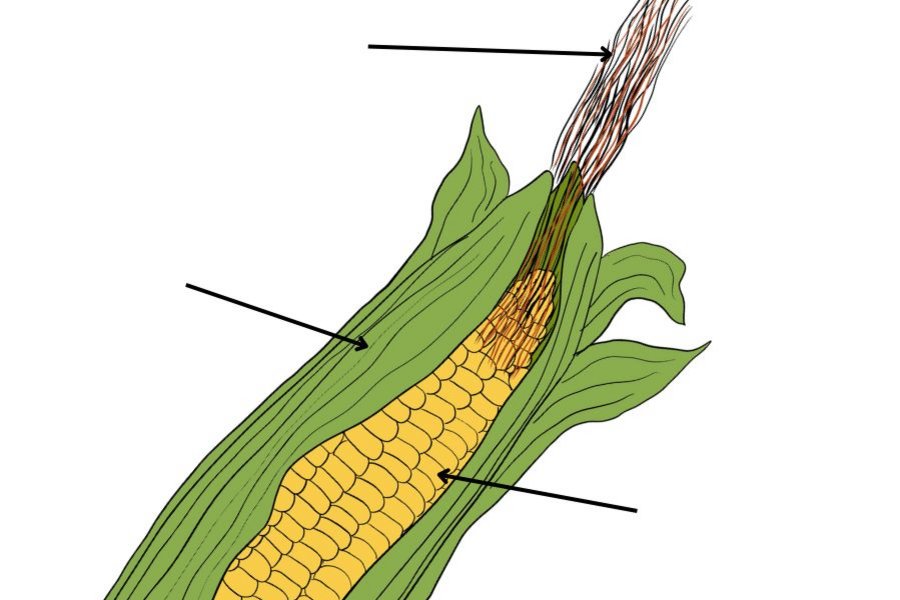

Wenn sich im September die Kolben goldgelb färben, beginnt die Ernte. Auf dem sogenannten Vermehrungsschlag werden die Kolben nicht – wie beim Getreide – mit dem Mähdrescher geerntet, sondern mit einem Pflücker. Diese Maschine pflückt die Kolben direkt von den Pflanzen. Das ist schonender für die empfindlichen Körner, die später das Saatgut bilden.

Ab einer Kornfeuchte von etwa 35 % kann mit der Ernte begonnen werden. Wird zu trocken geerntet, springen die Körner heraus – und gehen verloren. Gleichzeitig werden beim Ernten auch die Blätter, die den Kolben umhüllen, entfernt – das nennt man Entlieschung.

In der Anlage: Vom Kolben zum Korn

Nach der Ernte geht's in die Aufbereitungsanlage. Die Kolben werden von den Anhängern in eine sogenannte Gosse gekippt. Durch Rütteln gelangen sie vereinzelt auf ein Fließband, das sie zur nächsten Station bringt – dem Entliescher. Hier werden die letzten Blätter entfernt, bevor sie auf das Sortierband gelangen. Dort wird genau hingeschaut: Kranke oder beschädigte Kolben werden aussortiert. Die besten wandern weiter zu den Trocknungsboxen. Bei rund 38 °C verlieren sie etwa die Hälfte ihres Volumens – ganz schonend, damit die Keimfähigkeit erhalten bleibt.

Sind sie trocken genug, geht's weiter: In einer Art “Waschmaschine” werden die Körner vom Kolben gelöst, über Siebe sortiert und anschließend in Reinigungsmaschinen von den letzten Rückständen befreit.

Das Ergebnis: sauberes, keimfähiges Saatgut, bereit für die Aussaat im nächsten Frühling.

Zukunft im Versuchsfeld

Wie entstehen eigentlich neue Sorten? Auf speziellen Versuchsflächen wird laufend getestet, welche Kombinationen besonders gut funktionieren. Dabei geht es um vieles: Ertrag, Krankheitsresistenz, Pflanzabstand und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

In sogenannten Isolierparzellen werden gezielt verschiedene Linien miteinander gekreuzt. So entstehen neue, stabile Sorten – angepasst an Klima, Boden und regionale Bedingungen. Jeder dieser Versuche trägt dazu bei, dass Landwirt:innen künftig widerstandsfähige und ertragreiche Pflanzen anbauen können.