Mais mit Mission

So funktioniert Saatgutvermehrung bei Familie Dienst

Mais ist nicht gleich Mais – schon gar nicht, wenn er für die Saatgutvermehrung bestimmt ist. Ein Besuch beim Familienbetrieb Dienst nahe der slowakischen Grenze zeigt, wie viel Sorgfalt und Know-how in der Saatgutvermehrung steckt und was es dazu alles braucht – abgesehen von Fingerspitzengefühl. Hier erfährst du außerdem, was es mit Väter- und Mütterlinien, Schneidmessern, Zupfmaschinen und dampfigem Wetter auf sich hat.

© Anna Kerschner/LK NÖ

© Anna Kerschner/LK NÖ Zufällig zur Berufung: Wie alles begann

Hans Dienst lebt mit seiner Familie im niederösterreichischen Markthof, gleich an der slowakischen Grenze. Dort betreiben sie einen klassischen Marktfruchtbetrieb – also einen Bauernhof, der Pflanzen wie Getreide oder Mais (also Früchte vom Feld) für den Verkauf (also für den Markt) anbaut. Gemeinsam mit seiner Familie kümmert er sich seit Jahrzehnten um die Saatgutvermehrung. Wie es dazu kam? “Eher zufällig”, erzählt Hans, “durch eine Kaffeehausbekanntschaft.” Vor etwa 40 Jahren sprach ihn ein Mitarbeiter einer Saatgutfirma im Kaffeehaus an, ob er sich das nicht einmal anschauen wolle. Hat er gemacht. Seitdem ist er mit Leib und Seele Saatgutproduzent.

Warum Maiszucht Mütter und Väter braucht

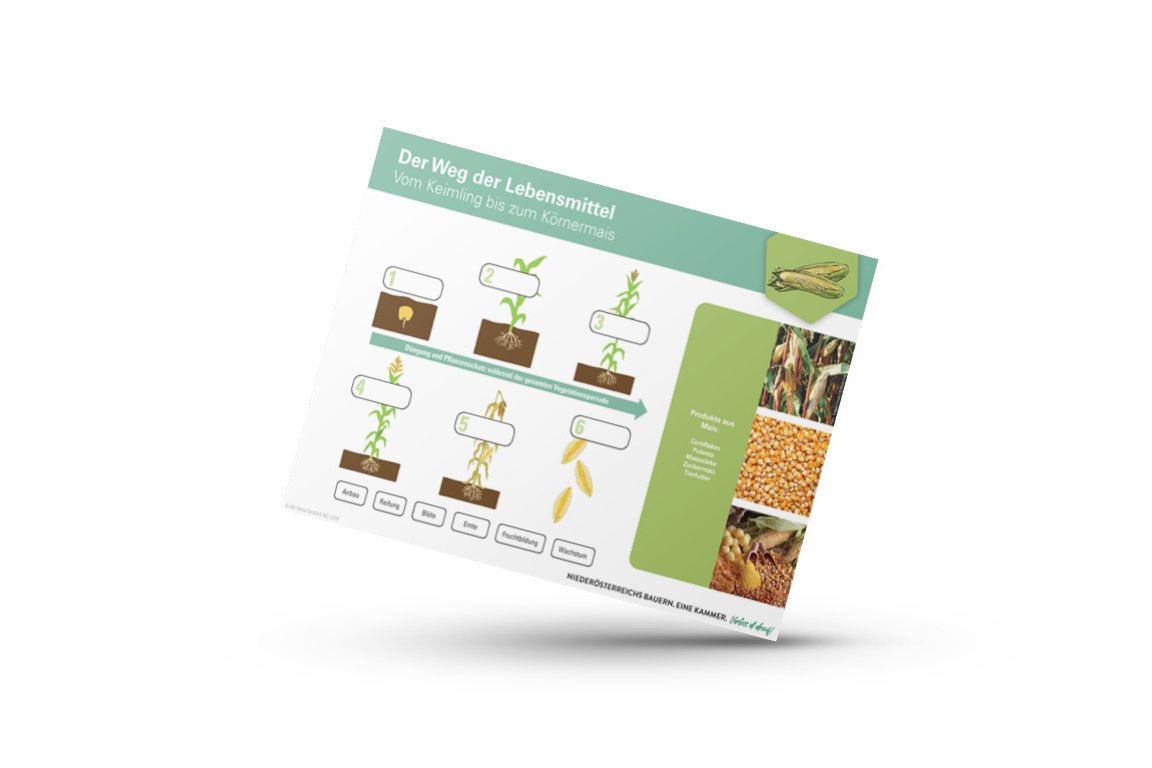

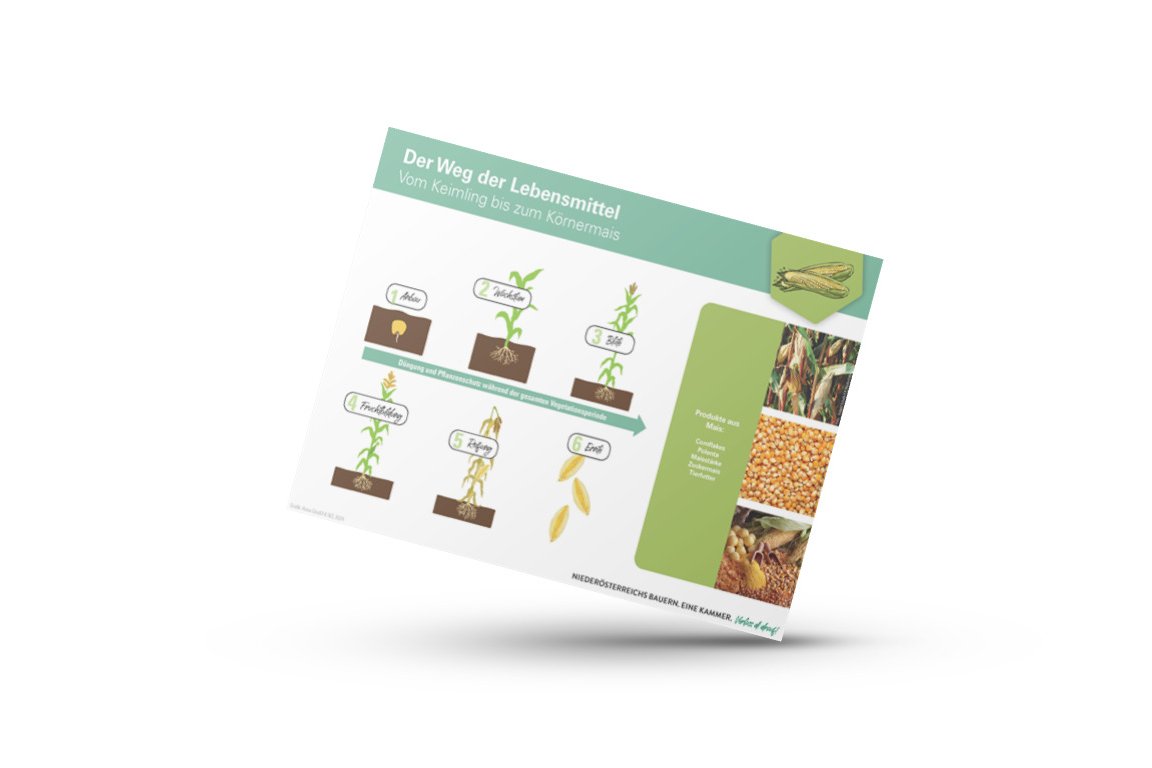

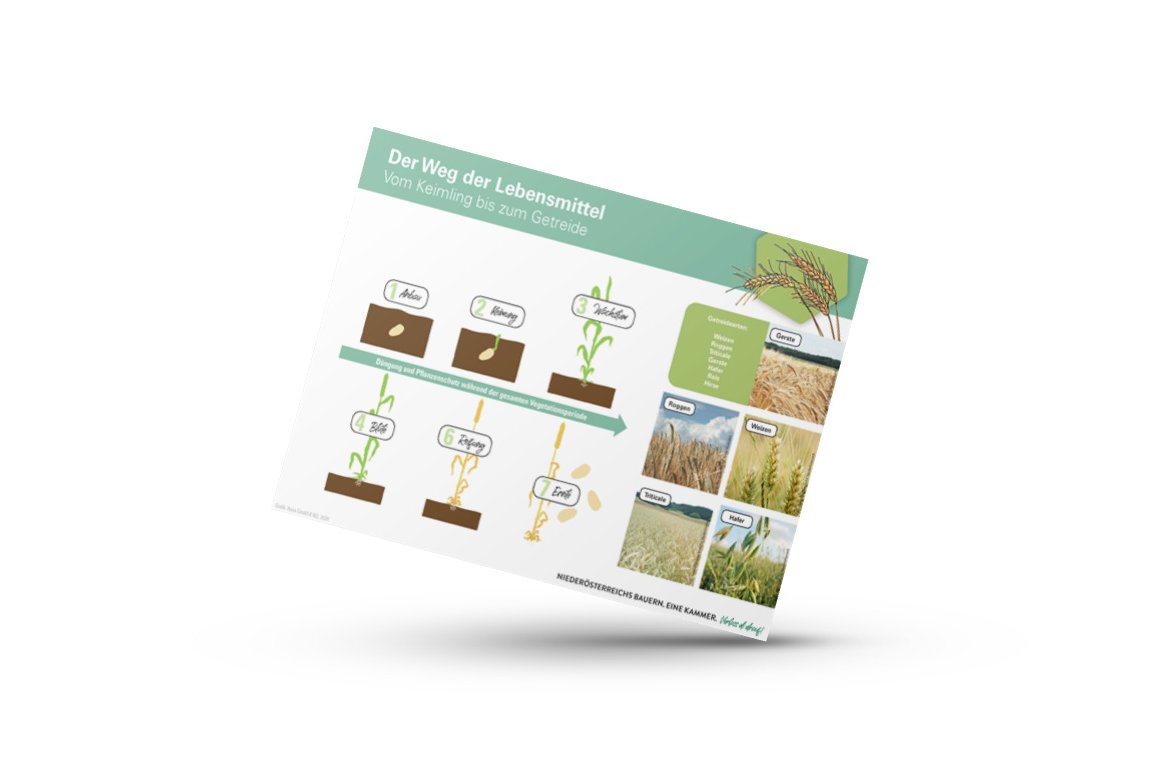

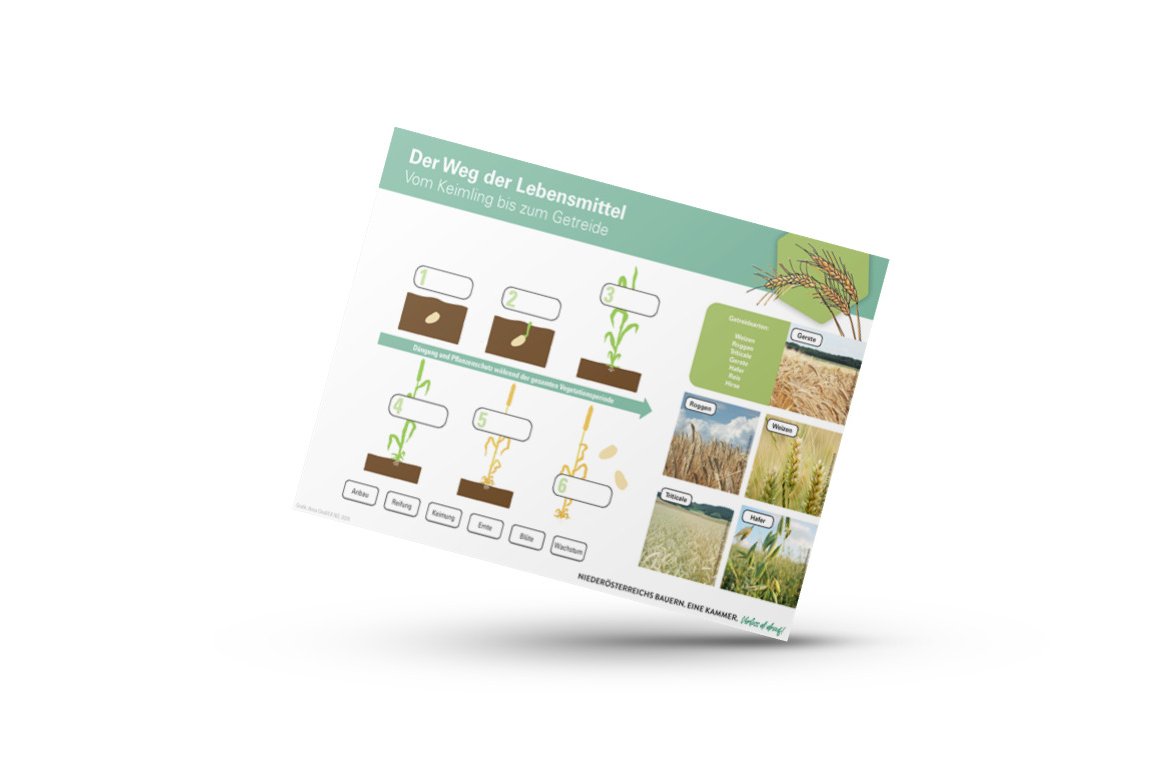

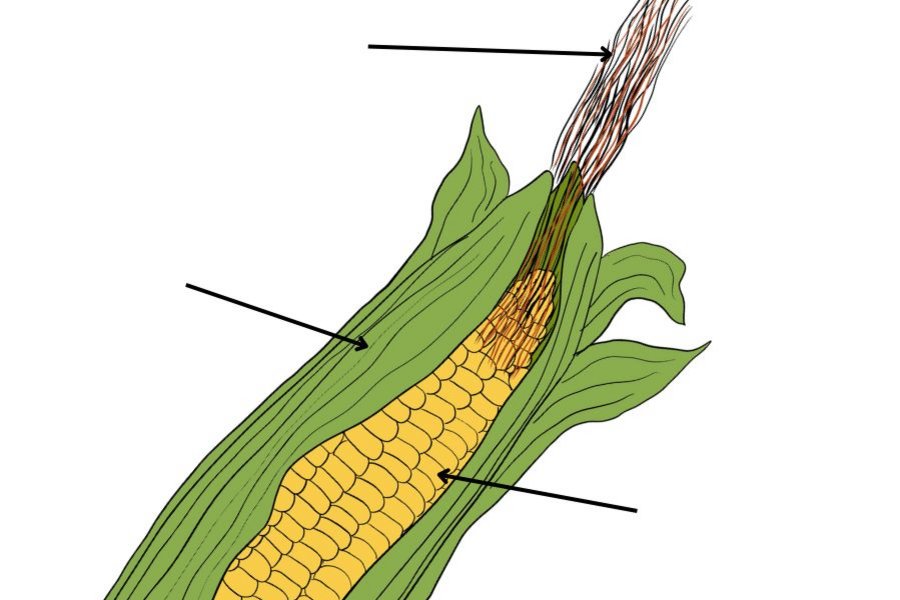

Maispflanzen tragen sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Oben an der Pflanze sitzt die männliche Blüte (die Rispe oder "Fahne"), weiter unten am Stängel entwickeln sich die Kolben mit den weiblichen Narbenfäden (auch "Bart" genannt). Im Normalfall bestäubt sich eine Maispflanze ganz einfach selbst, indem der Pollen von oben herunter auf die Narbenfäden rieselt. Für die Produktion von Saatgut ist das aber nicht erwünscht.

In der Saatgutvermehrung bringt man bewusst zwei unterschiedliche Pflanzenlinien zusammen: eine Mutterlinie und eine Vaterlinie. Wer in der Schule aufgepasst hat, kann sich vielleicht noch an die Mendel‘schen Regeln erinnern. So ist es auch beim Mais, wo man versucht, zwei Eigenschaften zu kombinieren: Ein Teil stammt vom Vater und der andere Teil von der Mutter. Die Mütter bringen zum Beispiel gute Pflanzengesundheit mit, die Väter hohen Ertrag. Aus dieser Kreuzung entstehen besonders ertragreiche und widerstandsfähige Nachkommen, vorausgesetzt man hat die richtigen Väter und Mütter gewählt.

Was bedeutet Inzuchtlinien, Heterosiseffekt und Hybridsorten?

Für die Saatgutproduktion verwendet man zwei nahezu reinerbige Linien, die deshalb Inzuchtlinien genannt werden. Die Nachkommen aus der Kreuzung werden als Hybridsorten bezeichnet. Hybridpflanzen wachsen besonders gut, bringen mehr Ertrag und sind widerstandsfähiger. Das liegt am sogenannten Heterosiseffekt, einer Art Zuchtvorteil durch die Mischung. Aufgrund der höheren Erträge wird heute am häufigsten Hybridmais angebaut.

Wie das mit dem Anbau funktioniert

Es gibt immer eine männliche und eine weibliche Maispflanze bei der Saatgutvermehrung am Feld. Klingt fast romantisch – ist aber ziemlich technisch. Am Feld wachsen die Pflanzen in klaren Reihen: Zwei bis drei Reihen Väter, dann vier Reihen Mütter – immer im Wechsel. Von oben sieht das aus wie ein grünes Muster. Die männlichen Pflanzen sind übrigens meist heller als die weiblichen. Der Pollen der Väter wird vom Wind zu den Müttern getragen – Hummeln und Bienen braucht es hier keine. Und noch eine Besonderheit gibt es beim Mais, der zur Saatgutvermehrung dient: Mütter und Väter werden zeitlich versetzt angebaut.

© Anna Kerschner/LK NÖ

© Anna Kerschner/LK NÖ Fahne ziehen

Aber bevor die Mütter von den Vätern bestäubt werden können, muss man bei den Müttern die "Fahne ziehen" – also ihre männliche Rispe entfernen. Durch das Entfernen der Rispe bei den Müttern sorgt man dafür, dass sie sich nicht zufällig selbst befruchten oder mit der falschen Sorte bestäubt werden. Dieser Vorgang heißt “Entfahnen” und erfolgt, sobald die Kolben auf den Müttern sichtbar werden, aber die Narbenfäden noch nicht oben rausschauen.

Schneiden und Zupfen – wie beim Frisör

Früher wurde händisch entfahnt: Dabei zupft man jede Rispe mit der Hand heraus. Das ist zwar genau, braucht aber viele helfende Hände. Heute übernimmt diese Aufgabe auf vielen Betrieben eine Entfahnungsmaschine. Auch am Betrieb von Familie Dienst wird mittlerweile mit Maschine entfahnt. Zuerst schneidet man mit den Messerschneidern der Maschine vor, das heißt, man kappt sozusagen die weiblichen Pflanzen. Dann gilt es zu warten, bis die Rispe der weiblichen Pflanze wieder “anschiebt”, also in die Höhe wächst, und sie von den Walzen erfasst und gezupft werden kann. “Die Maschine schafft etwa 15 Hektar beim Schneiden und 7 bis 8 Hektar beim Zupfen pro Tag”, erklärt Junglandwirt Markus Dienst, der Sohn von Hans. So eine Geschwindigkeit braucht man auch, denn die Zeitfenster für die Entfahnung sind knackig. Abhängig von der Witterung sind es bei warmen Temperaturen ein bis zwei Tage, bei kühleren Temperaturen - sprich bei 20°C bis 25°C - etwa drei bis vier Tage.

© Anna Kerschner/LK NÖ

© Anna Kerschner/LK NÖ Der Unterschied zwischen händischer und maschineller Entfahnung ist der, dass man bei der Handarbeit jede einzelne Rispe rausziehen muss. Das braucht viele Hände und auch Erfahrung, ist aber dafür sehr genau.

Die Maschine ist zwar schneller, aber nicht so exakt – deswegen muss nachher nochmal über das Feld gegangen und nachkontrolliert werden. Etwa drei bis vier Kontrollrunden sind danach noch nötig, denn es darf wirklich keine einzige Rispe einer weiblichen Pflanze stehen bleiben, damit es zu keiner Selbstbestäubung kommt.

Und dann gibt es noch den personellen Unterschied: Braucht man für die Maschine nur eine Person, die sie fährt, sind es beim händischen Entfahnen weitaus mehr Personen, die Reihe um Reihe das Feld durchkämmen. Unterstützt werden Österreichs Landwirt:innen bei der händischen Entfahnung von Saisonarbeitskräften, die zum Beispiel zuvor bis Mitte Juni als Spargelstecher gearbeitet haben. Da aber Saisonarbeitskräfte immer schwerer zu finden sind, steigen die Betriebe vermehrt auf Maschinen um.

© Anna Kerschner/LK NÖ

© Anna Kerschner/LK NÖ Der richtige Dreh macht’s aus

Nicht nur Sorgfalt ist wichtig, dass jede Fahne von den Müttern entfernt wird, auch der richtige Griff macht es aus. Je nach Maissorte sind die Fahnen von unterschiedlich vielen Blättern umgeben. Das macht das Entfahnen entweder einfacher oder schwieriger. Manchmal braucht man zwei Finger, manchmal zwei Hände. Wichtig ist: Beim händischen Entfahnen kann man nicht einfach um die Fahne und die umhüllenden Blätter greifen und losziehen, denn es dürfen nicht zu viele Blätter „mitentfahnt“ werden. Dadurch würde zu viel Assimilationsfläche verloren gehen, die der Maispflanze schmerzlich abgeht. Denn jedes Blatt bedeutet Energie durch Photosynthese. Und die braucht die Pflanze für ihre Entwicklung.

Wie das Wetter mitmischt

Auch das Wetter spielt bei der Bestäubung eine sehr große Rolle, denn die Pollenfäden der Väter dürfen nicht austrocknen. Sie brauchen es herrlich feucht. Aber zu nass, ist ihnen auch nicht recht, denn bei Regen wird die Pollenausschüttung unterdrückt. Das heißt konkret: In der Bestäubungsphase ist alles, was mehr als Nieselregen ist, nicht sonderlich gut – und Hitze auch nicht. Wenn es über 37 °C hat, ist die Pollenausschüttung von den männlichen Pflanzen sehr gering. Ideal sind deshalb 28 bis 30 °C.

Und windig muss es natürlich auch sein, denn die Bestäubungsarbeit übernehmen schließlich nicht die Insekten, sondern der Wind. Und da bei der Saatgutvermehrung der Pollen der Väter zu den Müttern geweht werden muss, ist ein laues Lüftchen vorteilhaft.

Es grünt so grün wenn Marchfelds Maispflanzen blühen

Im Marchfeld passt das Klima für die Saatgutvermehrung besonders gut. Es ist warm, oft windig – und vor allem: bewässerbar. Über die eigenen Brunnen am Feld wird Wasser auf die Felder ausgebracht. Ist es zu trocken oder heiß, kann mit der Beregnung der Boden zum Dampfen gebracht werden und da fühlen sich die männlichen Pollenfäden am Wohlsten – feucht und dampfig, wie in der Sauna.

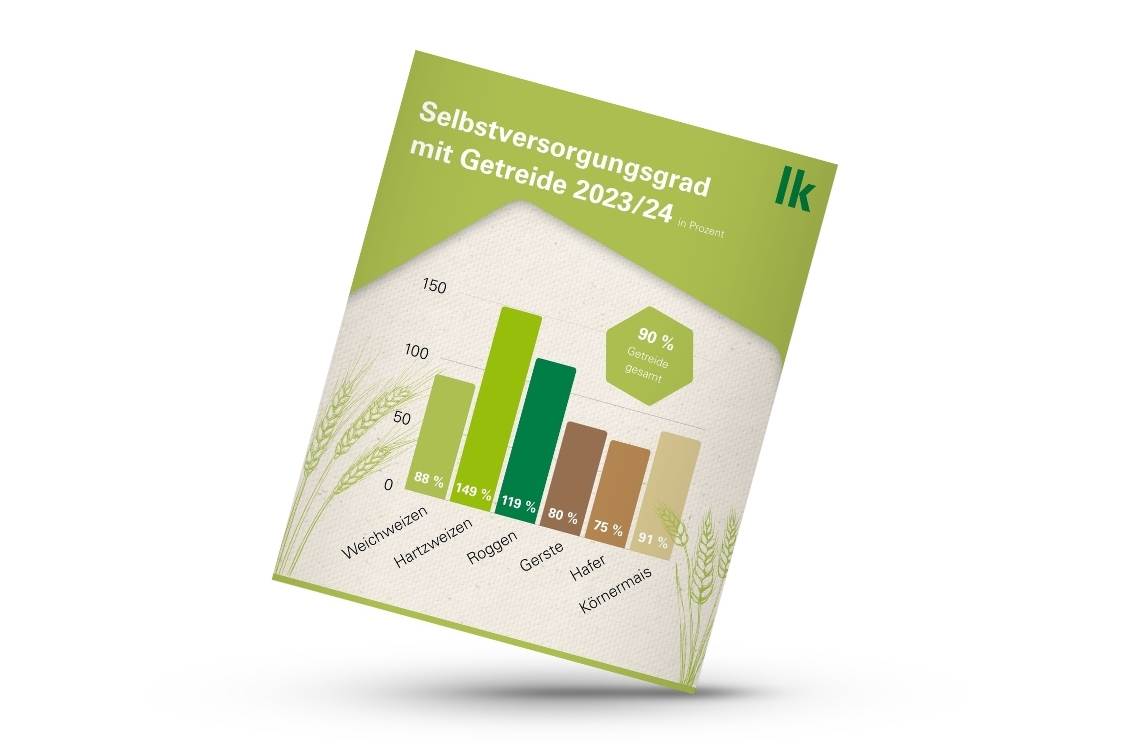

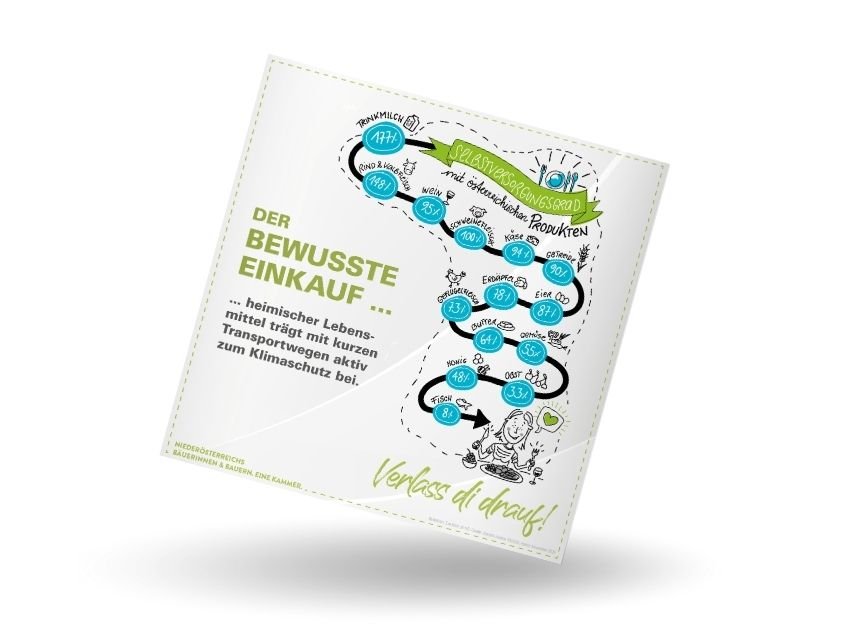

Das Marchfeld als Standort für Saatgutvermehrung schätzen auch die Saatgutfirmen. In beregneten Gebieten können sie nämlich mit einem eher konstanten Ertrag rechnen. Basierend auf Erfahrung und Wissenschaft geben die Saatgutfirmen den Betrieben wie Familie Dienst einen Zielwert pro Hektar vor. Dieser hängt nicht nur vom Klima ab, sondern auch von der jeweiligen angebauten Sorte. Wird die Vorgabe nicht erzielt, gibt es einen Abzug, liegen sie darüber, erhalten sie einen Zuschlag. Je nach Sorte sind in etwa zwei bis fünf Tonnen Saatgut pro Hektar möglich.

Wie geht's dann weiter?

Haben die Väter ihre Bestäubungs-Arbeit erledigt und wurde das Saatgut offiziell anerkannt, dann ist Schluss für die Väter – sie werden gehäckselt. Geerntet werden ja nur die Kolben der Mütter. Die wandern nach der Ernte zuerst in die Aufbereitungsanlagen der verschiedenen Unternehmen, wo die Maiskörner auf einem Selektiertisch gereinigt und anschließend getrocknet werden, damit sie lagerfähig werden. Das getrocknete Saatgut wird dann auf gewisse Korngrößen kalibriert und kommt danach in die Vermarktung – als hochwertiges Saatgut für neue Felder.

Fazit: Mais ist nicht gleich Mais

Was wie ein einfaches Feld aussieht, ist in Wahrheit ein fein abgestimmtes System. Von der Auswahl der Sorten über den richtigen Zeitpunkt der Entfahnung braucht es Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Genauigkeit. “Man muss die Arbeit ganz gewissenhaft durchführen”, erklärt Hans. Die Sorgfalt und Reinheit motiviert ihn am meisten an der Arbeit, fügt er schmunzelnd hinzu. Die Leidenschaft von Familie Dienst merkt man auch im Ergebnis: Robust, regional angepasst und sorgfältig produziert – so entsteht das Saatgut, das unsere Ernährung sichert.